Schnipsel 141: Ringe

Saturnringe, ein Opal und Leonardo da Vincis "Vitruvanischer Mensch" (auf Wikimedia Commons, public domain).

Wenn die Schauspielerin Elisabeth Orth in der Rolle des Großinquisitors aus Schillers Don Carlos in der Inszenierung von Andrea Breth mit den Worten auf die Bühne tritt: "Steh' ich vor dem König … ich war mir's nicht mehr vermutend", ahnt man, welche Größe ein Theatermoment erlangen kann. Auch in Lessings Nathan der Weise ist die große Bühnenwirkung in der Sprache bereits angelegt. Dreimal wiederholt der Patriarch, gegen jedes Argument der Vernunft immun, sein Urteil in einem ihm angetragenen Falle: "Tut nichts! der Jude wird verbrannt". Die Geisteshaltung, die die Epoche der Aufklärung auf den Weg brachte, überwand nationale Grenzen und erhob einen universellen Anspruch. Jedes Land kann auf ihre Vertreter dieser Epoche und mit Stolz auf deren Wirkung verweisen. Die programmatische Definition lieferte Immanuel Kant: Aufklärung sei der Weg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. In Frankreich brachte Denis Diderot die Idee des Zugangs des Wissens für alle auf den Weg. In den USA brannte Thomas Jefferson Unveräußerliches in die Verfassung eines neuen, unabhängigen Staates ein. Gotthold Ephraim Lessing findet im Rückgriff auf eine Erzählung aus Boccaccios Decamerone (wieder die zehn …) die Vorlage, um die Toleranz als Lösung für jeden Streit begreifbar zu machen, jeder Irrweg aggressiven religiösen Eiferns kann ein Ende finden. Wie enorm diese Bildungsaufgabe ist, zeigt die Tatsache, dass dieses Vorhaben bis heute gescheitert ist, und die Vernichtung im Namen eines Weltschöpfers in der Zeit, die ich überblicke, mehr Opfer gefordert hat als alle anderen durch Gewalt ausgetragenen Kriege um einen Besitz- oder Wahrheitsanspruch. In Anbetracht der Größe der Aufgabe muss die gewählte Symbolik mächtig sein. Seltsamerweise ist das kleine Symbol des Rings zwar allgegenwärtig immer dann, wenn es unseren Fortbestand unter ein Bündnis zu stellen gilt (genauso präsent wie den nicht minder mächtigen Zeichen des Feuers - z.B. in Form einer Kerze - und der gebundenen Sprache), doch in der Literatur oder auch Malerei kann ich mich an nicht allzu viele Auftritte des Rings erinnern - Tolkien vernachlässige ich hier - vielleicht, weil der Ring an sich nur ein Vertreter eines viel stärkeren Zeichens ist. Da es die zweidimensionale Wahrnehmung unserer kosmischen Umgebung ausdrückt, ist es vielleicht das mächtigste Zeichen, das wir besitzen: der Kreis. Mit den Wörtern Stonehenge, Apfel, Vitruvianischer Mensch von Leonardo ließe sich eine enorme Assoziationskette in Gang bringen.

Die Ringparabel ist das Herz von Lessings "dramatischem Gedicht" Nathan der Weise. Die Frage des mächtigen Sultans, welche Religion die richtige sei, kann Nathan den Kopf kosten. Nathan braucht in der Vorbereitungsszene etwas Zeit, dann hat er die Idee, mit einem "Märchen" gegen die Gefahr antreten zu können. Nicht nur Kinder könne man mit einer Geschichte abspeisen, darin kann man fast eine Schmälerung der Parabel an sich sehen - oder eine Würdigung der Kraft und Macht der Worte. Nathan weiß, dass seine Idee gut ist, und er fühlt sich der Herausforderung gewachsen. Das bedeutet, an der Haltung der Toleranz ist nicht zu rütteln: "Er kommt. Er komme nur!"

Die Ringparabel schildert die Nöte eines Vaters, Gottes, der seinen drei gleich geliebten Kindern gerecht werden möchte. Er kann sich nicht entscheiden, wem er den Ring, der seit Generationen Ausdruck der in Liebe geführten Erbfolge war und zudem auf den Besitzer des Rings eine Gabe übertrug, im Gespür seiner Mitmenschen als angenehm wahrgenommen zu werden, übertragen sollte. Der Vater lässt den Ring kopieren, alle drei Söhne wähnen sich in der Nachfolge der einzigen Liebe und Gabe. Ein Richter muss den entfachten Streit schlichten, der unter den Söhnen lodert. Es ist die Stunde einer auf eine Lösung gerichteten Weisheit und Argumentation. Die Bande der Prägung durch die eigene Kultur lassen sich nicht überwinden, da man von niemanden verlangen kann, die Ideen der Väter ungehorsam als Lügen hinter sich zu lassen.

Und also, fuhr der Richter fort, wenn ihr

Nicht meinen Rat, statt meines Spruches, wollt:

Geht nur! - Mein Rat ist aber der: ihr nehmt

Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von

Euch jeder seinen Ring von seinem Vater:

So glaube jeder sicher seinen Ring

Den echten. - Möglich; daß der Vater nun

Die Tyrannei des einen Rings nicht länger

In seinem Hause dulden wollen! - Und gewiß;

Daß er euch alle drei geliebt, und gleich

Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,

Um einen zu begünstigen. - Wohlan!

Es eifre jeder seiner unbestochnen

Von Vorurteilen freien Liebe nach!

Es strebe von euch jeder um die Wette,

Die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag

Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut,

Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,

Mit innigster Ergebenheit in Gott

Zu Hilf'! Und wenn sich dann der Steine Kräfte

Bei euern Kindes-Kindeskindern äußern:

So lad ich über tausend tausend Jahre

Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird

Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen

Als ich; und sprechen. Geht! - So sagte der

Bescheidne Richter.

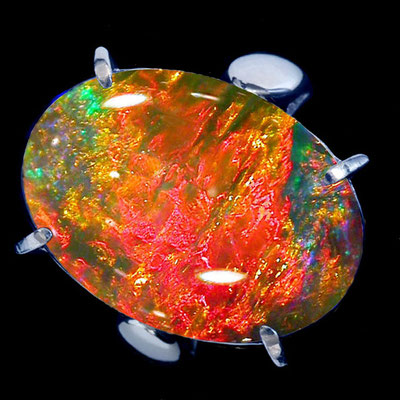

Eigentlich dürfte hier nichts mehr stehen. Trotzdem gibt es ein Detail, das mir erst kürzlich bewusst geworden ist. Die Beschreibung des Ringes lautet im Nathan: "Der Stein war ein Opal, der hundert schöne Farben spielte." Welche Gabe! Wie schwierig muss es gewesen sein, diesen Ring zu kopieren, und wie teuer musste das Unterfangen des Kopierens dem Vater gewesen sein.

Am Ende des 82. Schnipsels steht etwas von der persönlichen Tragödie Lessings, auf die ich noch einmal hinweisen möchte. Lessing wünschte sich ein Glück. Während seine Frau Eva im Sterben liegt, verfasst er einen Brief: "Mein lieber Eschenburg" fängt er an und schildert den Tod seines Sohnes kurz nach der Geburt.

Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen.

Es wäre noch viel zu schreiben über die Bescheidenheit des Richters, über Lessing oder über das einzige Bild seiner Frau.

Foto: V.l.n.r.: Portal des Lessinghauses (auf Wikimedia Commons, public domain); Eva König und Gotthold Ephraim Lessing: WDB - Wolfenbütteler Digitale Bibliothek - gemaelde/b-078 (hab.de) bzw.: WDB - Wolfenbütteler Digitale Bibliothek - gemaelde/b-119 (hab.de) (CC BY-SA 3.0 DE), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel <.

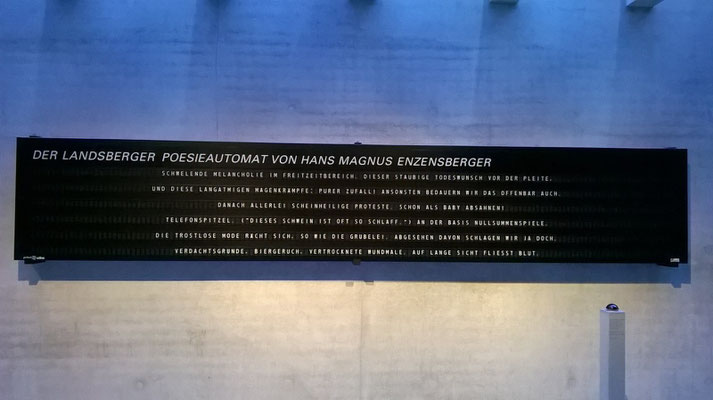

Schnipsel 142: "Sachzwänge. Ratlosigkeit. Zierliche Wunderwaffen."

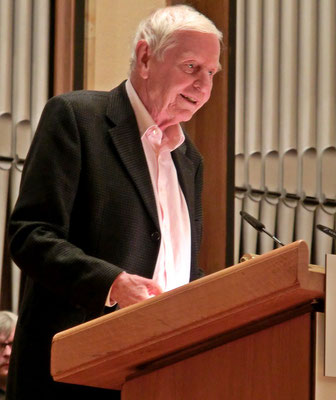

Hans Magnus Enzensberger ist ein großer Bewunderer von Denis Diderot und der Idee der Encyclopedie. Es gibt von Enzensberger eine vom Titel an Swift angelehnte Glosse "Ein bescheidener Vorschlag zum Schutz der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie", die man zur Pflichtlektüre an pädagogischen Seminaren machen müsste. Gedichte werden nicht geschrieben, um sie für Benotungszwecke zu instrumentalisieren. Der Dichter fordert, dass man das Recht, das man jedem Leser zugestehe, ein Gedicht aus freien Stücken zu lesen - aber auch wegzulegen -, auch Schülern zugestehen müsse.

Der Leser hat in diesem Sinn immer recht, und es kann ihm niemand die Freiheit nehmen, von einem Text Gebrauch zu machen, der ihm paßt. Zu dieser Freiheit gehört es, […] Schlüsse aus dem Text zu ziehen, von denen der Text nichts weiß, sich über ihn zu ärgern, sich über ihn zu freuen, ihn zu vergessen, ihn zu plagiieren und das Buch, worin er steht, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Ecke zu werfen. Die Lektüre ist ein anarchischer Akt.

Es lässt sich höchstens als Gegenargument anführen, dass man Menschen aber viel vorenthalten würde, wenn man sie nicht gelegentlich mit der Kunst des Nachdenkens über Literatur eifrig konfrontieren würde und somit die Gefahr in Kauf nimmt, dass eine alte Kulturtechnik der Exegese verkümmert. Zweifelhaft bleibt immer die Benotung von Gedanken.

Hans Magnus Enzensbergers "Vorschlag" ist aus dem Jahr 1978, im Jahr 2000 ratterte das erste Mal der von ihm ersonnene Poesieautomat, der heute im Literaturarchiv Marbach steht. Die Überschrift dieses Eintrages zitiert aus dem anarchischen Textprodukt der Maschine.

Bilder v.l.n.r.: Denis Diderot (auf Wikimedia Commons, public domain), ein Gedicht des Automaten vom November 2018, gedrückt und fotografiert von Rolf Acker: Landsberger Poesieautomat 20181111 1235 (CC BY-SA 4.0); rechts Hans Magnus Enzensberger 2013 von Felix König: Hans Magnus Enzensberger Tübingen 2013, neuer Zuschnitt (CC BY 3.0).

Schnipsel 143: Kiek in die Welt

Jules Verne schickt 1876 Michael Strogoff als Kurier des Zaren auf den viele Werst weiten Weg über Gebirge und Wüsten an ein weit östlich liegendes Ende der Welt - hochgewachsen, kräftig, breite Schultern, einen Mut ohne Zorn, den die Helden besitzen. Er besitzt das Temperament des entschiedenen Mannes. Wenn Annette von Droste-Hülshoff in ihrem Gedicht Am Turme zwei Meter vom Rand lustvoll mit dem Sturm ringt und ihn ihre Haare zerzausen lässt, entführt sie sich aus ihrer gebändigten Welt der adeligen Dame, die Ausdruck in ihrer auf allen Abbildungen zu findenden strengsten Frisur findet. Auch dieser Hinweis stammt aus einem Lyrikseminar bei Professor Alfons Glück. Das Gedicht endet mit der Strophe:

Wär' ich ein Jäger auf freier Flur,

Ein Stück nur von einem Soldaten,

Wär' ich ein Mann doch mindestens nur,

So würde der Himmel mir raten;

Nun muß ich sitzen so fein und klar,

Gleich einem artigen Kinde,

Und darf nur heimlich lösen mein Haar,

Und lassen es flattern im Winde!

Es geht um die literarische Auseinandersetzung mit dem Thema der Mobilität der Frau in der Welt, auch um das Thema der materiellen Eigenständigkeit als Grundlage für die Entscheidungsfreiheit der Verortung. Jane Eyre geht eigene Wege, kennt den Sturm im Haar; der Beruf der Hauslehrerin sichert ein eigenes Ernähren. Lessings Odoardo, der tötende Vater der Emilia Galotti, geht noch vom zu feinen Tone aus, mit dem die Natur die Frau aus Versehen formte, obwohl sie im Vergleich zum Mann an ihrem besseren Meisterstück arbeitete. Schiller lässt Johanna von Orleans instinktsicher ihre Waffen und Insignien ergreifen und unbeirrbar ihren Weg gehen, Kleists Marquise von O. ist handlungssicher, mutig - anders als der errötende Graf. Mit Uwe Timms Blick auf die Fliegerin Marga von Etzdorf wird eine neue Dimension der Emanzipation literarisch verarbeitet. Es gab andere Pionierinnen der Fliegerei, Timm wählt die tragische Biografie der Frau, die tatsächlich bereits als Kind auf der Schaukel ihren Spitznamen erhielt, den sie ihrem ersten Flugzeug als Namen gab: Kiek in die Welt.

Ein Mädchen, dessen Vitalität und Verhalten scheinbar nicht "ihrem" Rollenmuster entspricht, wird im Englischen tomgirl genannt, es findet sich ein deutscher Übersetzungsversuch im Wort Wildfang. George aus Enid Blytons Fünf Freunde ist eine, Heidi Hetzer mit ihrem Oldtimer Hudo auf Weltreise vielleicht auch: https://mediathek.rbb-online.de/tv/zibb/Heidi-Hetzer-Frau-mit-Benzin-im-Blut/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822084&documentId=56066202

Bilder v.l.n.r.: Annette von Droste-Hülshoff, Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry und Uwe Timm. Exupéry wird im Text nicht erwähnt, sein Kleiner Prinz und er gehören hier trotzdem hin (auf Wikimedia Commons, public domain).

Beide Frauen lassen sich nur bedingt vergleichen. Heidi Hetzer ist ohne verkaufte Seele.

Foto links: Marga von Etzdorf: Bundesarchiv Bild 183-2008-0814-503, Marga von Etzdorf (CC BY-SA 3.0 DE);

rechts Heidi Hetzer von Fridolin Freudenfett: Heidi Hetzer am Brandenburger Tor-003, Gesichter z.T. verfremdet (CC BY-SA 4.0).

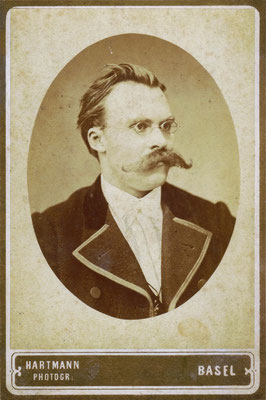

Schnipsel 144: Divine

Vielleicht nur ein kurzer Zwischenstopp: Friedrich Nietzsche wertete die Werte um und schaffte eine neue, stolze Morgenröte. Für seinen 39. Aphorismus brauche ich noch etwas Lebenszeit: "Also: weil sich der Mensch für frei hält, nicht aber weil er frei ist, empfindet er Reue und Gewissensbisse." Sympathischer aus dem Bauch heraus war mir immer sein Satz, den ich bis heute ungenau im Kopf habe: "Wenn es einen Gott gäbe, müsste es ein Gott des Tanzens sein." Richtig zitiert lautet das wohl: "Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde." Das ist von der modernen Frische des T-Shirt-Spruches (nicht von Nietzsche) nicht mehr weit entfernt: "Als Gott den Mann schuf, übte sie nur". Es ist auf jeden Fall frischer als Nietzsches "Gott ist tot". Viel häufiger sollte man aber seinen Satz zitieren: "Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können …"

Fotos links und rechts: Friedrich Nietzsche (auf Wikimedia Commons, public domain); Mitte (c) Stefan Scheffler

Schnipsel 145: Der Schatten

Zwischen den Reichen scheint der Teufel ein vertrauter Anblick zu sein und er bewegt sich scheinbar auf sicherem Terrain. Abgebrannt nach einer Seereise und mit frisch gewendetem Anzug verspricht sich Peter Schlemihl im Hamburger Domizil eines Herrn John Unterstützung zu erfahren. Ein mitgeführtes Empfehlungsschreiben des Bruders des Herren wirkt nur wenig. Die illustre Gesellschaft einer Elb-Villa ist mit sich selbst beschäftigt und nimmt vom mittellosen Gast kaum ernste Notiz, der Hausherr selbst empfängt ihn selbstzufrieden "wie ein Reicher einen armen Teufel".

Adelbert von Chamisso arbeitet in seiner Erzählung mit sehr feinen Nuancen. Wie später Joseph Conrad in England schreibt er nicht in seiner Muttersprache, die Wirren des frühen 19. Jahrhunderts lassen ihn zwischen Frankreich und Deutschland immer wieder neue Versuche der Sesshaftigkeit starten, am Ende bleibt es bei Berlin. Züge seiner Rastlosigkeit und Suche finden sich in seinem Charakter des Peter Schlemihl wieder, mit der Geschichte des Mannes, der seinen Schatten dem Teufel in einem bitter bereuten Tausch abtritt, feiert er seinen literarischen Durchbruch. Es ist die präzise Darstellung der Nuancen auf wenigen Seiten, die tatsächlich sehr fesselnd ist, z.B. wenn das gemeine an der herablassenden Art des Reichen gerade darin besteht, dass dieser wahrscheinlich in seiner verletzenden Art kaum aus einer verletzen wollenden Absicht, sondern reiner Sorglosigkeit handelt. Es gibt eine Schnittmenge mit einem Satz Kafkas, der in der Begegnung des Türhüters mit dem Mann vom Lande einmal formuliert: "Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen." Immer wieder werden von der Gartengesellschaft Dinge gewünscht, die ein grauer Herr aus seinen unerschöpflichen Manteltaschen hervorzaubert. Nur dieser widmet dem jungen Mann, dem mit ein paar Talern geholfen wäre, Aufmerksamkeit und rascher als dieser es sich versieht, geht er den Tausch der nimmer ermüdenden Geldbörse gegen seinen scheinbar verzichtbaren Schatten ein. Der kleine Distelfink von Fabritius taucht in der späteren Erkenntnis auf, die das neue Leben in einsamer materieller Fülle beschreibt: "Was hülfen Flügel dem in eisernen Ketten fest Angeschmiedeten?" - Es sind goldene Ketten.

Die Einzelheiten des Leidensweges liest man am besten selbst nach. Peter Schlemihl gelingt am Ende, den Teufel in eine Höhlenritze zu schicken, weil er versteht, dass jeder weitere Konsumpakt mit ihm auf ferne Sicht zum Scheitern verurteilt ist. Er gewinnt Autonomie und Integrität durch Verzicht, leider nicht nur, indem er sich vom Goldfluss befreit, sondern auch die Tragödie seiner einst voreiligen Entscheidung trägt und selbst seine Liebe opfert. Erst durch diesen Schritt wird er frei - ist aber mit sich im Reinen. Das Schicksal spendiert ihm dann Siebenmeilenstiefel, die für ihn eine Art Flucht - heute würde man vielleicht sogar von Kompensation sprechen - ermöglichen. Auf rastlosen Reisen versucht Peter Schlemihl den Geheimnissen der Weltbotanik unermüdlich auf die Spur zu kommen.

Was mich an diesem Text nie losgelassen hat, war die Frage, was ist der Schatten, wofür steht er? Heute würde Peter S. mit seinem fehlenden Schatten über gutbezahlte Wochen auf den Schaubühnen hausieren gehen können. Die Tragödie seines Schicksals entspönne sich eher an einem Zuviel an neugieriger Aufmerksamkeit als an einer ständig präsenten Empörung, dass mit seinem verlustig gegangenen Schatten auch sein Anstand verloren oder zumindest in Frage gestellt sei. Der Makel müsste unscheinbar genug sein und nur in bestimmten Wetterlagen oder Tageszeiten ein Problem darstellen. Es müsste ein narrenhafter Entschluss oder ein schicksalhaft angehaftetes Pech offenbar werden des Schlemihls. Es müsste eine Verbindung zwischen der Körperlichkeit und der optischen Wahrnehmbarkeit herstellen. Die Hergabe müsste ein landläufiges Unverständnis oder Entsetzen auslösen. James Krüss hat den Teufelspakt noch einmal mit dem Verkauf des Lachens des Jugendlichen Timm Thalers gestaltet. Die Schnittmenge ist gut. SPD Mitglieder könnten mit einem Altkanzler ins Grübeln kommen, das ist zu einseitig politisch. Der Makel müsste eine Diffamierung durch die Gesellschaft auslösen, gleichzeitig aber die Toleranz liebender Mitmenschen wie Mina oder dem treuen Bendel nicht ausschließen. Wie auch immer, es bleibt ein geniales Bild, ein mächtiges Motiv. Mit meiner Deutschlehrerin der elften Klasse, Frau Bremer, konnte man sich trefflich streiten. Meine Idee von damals habe ich revidiert, die Deutungsrichtung noch nicht, wonach der Reaktion der Gesellschaft eine zentrale Beobachtungsaufmerksamkeit gebührt und die Mechanismen der Ausgrenzung wichtig zu berücksichtigen sind. Meine Zwischenlösung heute lautet, dass die wiedererlangte Unerpressbarkeit des am Anfang naiven und in Nöten lebenden Peter Schlemihls sehr entscheidend ist.

In seinem Vorwort zur französischen Ausgabe 1837 schreibt Adelbert von Chamisso:

Cette histoire est tombée entre les mains de gens réfléchis, qui, accoutumés à ne lire que pour leur instruction, se sont inquétés de savoir ce que c'etait que l'ombre.

Er schließt eine Lexikon-Definition an, die erklärt, was ein Schatten ist. (Diese Erkenntnis kam auf Umwegen über ein englisches Vorwort des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Kenneth J. Northcott zu mir, das mit der dazugehören Ausgabe für 10 Pence im College Antiquariat zu haben war.) Das Körperliche dieser Definition findet ihren Weg zurück zur intellektuellen Verarbeitung des Themas in Deutschland durch Thomas Mann. Sehr, sehr spannend, facettenreich - man könnte lange darüber nachdenken. Noch spannender finde ich die Idee, dass die Reichen aus dem ersten Kapitel des Textes nie in die Nöte gekommen zu sein schienen, denen sich Peter Schlemihl ausgesetzt sah, und wer weiß, was diese dem Teufel getauscht haben, um weiter zu konsumieren - scheinbar ohne erkennbare Reue.

Bilder: Links und rechts Adelbert von Chamisso rauchend (Louis Choris und F. C. Weiß); Mitte links Emile Friants Darstellung einer Schattenszene und Mitte rechts George Cruikshanks Buchillustration der Ablösung des Schattens (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel 146: Schellenlauter Tor

Beim Überfliegen der hier gesammelten Ideen wird mir jedes Mal deutlich, wie groß der Einfluss von Lehrern der Fächer Englisch und Deutsch auf mich war. Eine Vielzahl der Anekdoten oder Hinweise auf literarische Motive, Gedichte, Wege und Grundfragen der Deutung sind ihnen geschuldet. Herr Krumbiegel und Frau Keseling, Frau Bremer und Herr Blassl, Professor Glück und Professor Voß, Dr. Kane, es wären noch einige wichtige Seminarleiter mehr zu nennen. Einige Seminare verließ ich schnell, nie bei den hier genannten. Das Studium brauchte am Ende viele Semester.

In Jules Vernes Abenteuerroman Der Kurier des Zaren - der Stand in keinem Lehrplan, sondern im Regal meines Bruders - reisen zwei Journalisten den gleich Weg wie Michael Strogoff: Der Franzose Alcide Jolivet und der Engländer Harry Blount. Der quirlige Franzose scheint auch auf einen ungenau verfolgbaren Ideenfundus zurückgreifen zu können; er sagt: "Man muss selbst bewegt sein, um andere zu bewegen! Ich glaube, dieser Gedanke ist auch in irgendeinem berühmten Verse ausgesprochen, aber, zum Teufel, ich erinnere mich nicht …"

Vielleicht hat er Goethes Faust gemeint, dort stört "der trockne Schleicher" Wagner den großen Moment der Zurückweisung Fausts durch den Erdgeist. Wagner will deklamieren können, um zu gefallen. Jetzt erfolgt die Zurückweisung durch Faust:

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen,

Wenn es nicht aus der Seele dringt

Und mit urkräftigem Behagen

Die Herzen aller Hörer zwingt.

Sitzt ihr nur immer! Leimt zusammen,

Bräut ein Ragout von andrer Schmaus,

Und blast die kümmerlichen Flammen

Aus eurem Aschenhäufchen 'raus!

Bewundrung von Kindern und Affen,

Wenn euch danach der Gaumen steht -

Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,

Wenn es euch nicht von Herzen geht.

...

Such' Er den redlichen Gewinn!

Sei Er kein schellenlauter Tor!

Es trägt Verstand und rechter Sinn,

Mit wenig Kunst sich selber vor …

Goethe trifft man auf Reisen in Frankfurt. Sein Denkmal betrachtet man vor der Silhouette der großen Bankentürme, mit ihm schaut man eher ins Freie. Das Geburtshaus, heute Goethehaus wurde 1950 rekonstruiert. Vier Stufen kann man noch im Original betrachten und sich vorstellen, dass man eine Berührung teilt.

Das Frankfurter Goethe-Museum im "Großen Hirschgraben" erlaubt mir die Veröffentlichungen dieser Innenaufnahmen, vielen Dank für die nette Email. Ein Höhepunkt der Sammlung ist Goethes Puppentheater aus seiner Kindheit, hier fühlt man sich den Anfängen des dichterischen Bühnenschaffens späterer Jahre ganz nah (Fotos Mitte), vielleicht auch nur einer kreativen Kindheit als Ursprung eines großen Werks.

Fotos: © Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum / Fotos S. Scheffler

Schnipsel 147: In Zeiten alternativer Wahrheiten

Hier gilt (fast) Jean-Pierre Letourneurs doppeltes "ohne Worte" aus Schnipsel 89.

Aphorismus und Foto Jean-Pierre Letourneur (c) mit freundlicher Erlaubnis.

Schnipsel 148: Moral

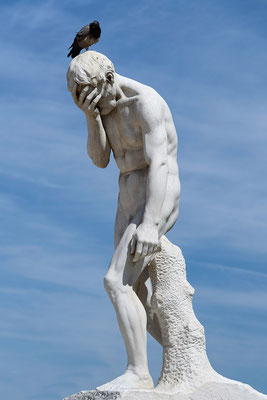

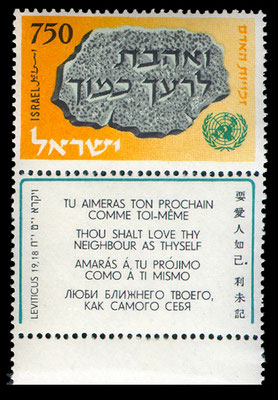

Bilder v.l.n.r.: Die Reue Kains als Skulptur von Henri Vidal im Jardin des Tuileries; eine Briefmarke aus Israel zum zehnten Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte und die unversöhnliche Darstellung des Brudermordes durch Albrecht Dürer (auf Wikimedia Commons, public domain).

Nicht weniger als 23 Quellen für die "Goldene Regel" durch die Jahrtausende findet Bernd Harder. Große Namen sind dabei, der Inhalt ist stets gleich, der Duktus variiert bei Konfuzius, Platon, Mohammed - Sätzen des Alten und Neuen Testaments, Ebay usf. Die Formulierung findet sich in Artikel 4 der "Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten", wie sie in jedermanns Ohr ist: "Was du nicht willst, dass man dir tu …" (Des Weiteren geht Bernd Harder in seinem gleichnamigen Buch noch auf Dutzende weitere "Goldene Regeln der Menschheit" ein.) Es scheint so einfach. Das Dilemma findet sich allerdings als Problem bereits im Ursprung, wenigstens in den Religionen, die sich auf das Alte Testament berufen. Dort war am Anfang die Personaldecke noch dünn kurz nach Adam und Eva. Wenn Kain den Abel totschlug, wissen wir, von welchem Bruder wir uns in der Nachkommenschaft befinden. (Nicht mein eigener Gedanke …) Deshalb sind wohl die Worte von Jesus so tröstlich in der Mahnung, zu vergeben bzw. vorschnelles Verurteilen zu hinterfragen: "… der werfe den ersten Stein." Konstantin Wecker schrieb in seinem Lied "Genug ist nicht genug":

Auf den ersten Rängen preist man dienstbeflissen und wie immer die Moral.

Doch mein Ego ist mir heilig, und ihr Wohlergehen ist mir sehr egal.

Später hat er diesen Satz wohl relativiert. Es gibt immer ein richtig und ein falsch, es könnte so einfach sein, das ist es aber nie. Gut, dass uns die Goldene Regel in ihrer Einfachheit durch die Zeiten mahnt. Erich Kästner bringt es mit seinem Aphorismus "Moral" auf den Punkt: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es."

Bilder v.l.n.r.: Eine Rembrandt-Skizze "Jesus und die Ehebrecherin"; in der Mitte und rechts zwei Brueghel Darstellungen, ein Original und eine Kopie durch einen Sohn. Ziemlich unübersichtlich die Geschichte der Bilder - wieder mit Raub und Verlust eines Gemäldes über Jahre (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel 149: Gänsefüßchen

Foto auf Wikimedia Commons von KoS, public domain.

Ich müsste mal nachdenken, wie viele Sätze sich Lehrer am besten verkneifen sollten. Ich finde das Wort Gänsefüßchen richtig gut, besser als Anführungszeichen. Mir wollte mal jemand erzählen, dass man grün nicht steigern könne. In Schottland traf ich einmal zwei Reisende, die Whisky trinkend stolz ihren Blick über die Landschaft der Highlands schweifen ließen, und einer sagte: "It's true what people say, the grass is nowhere greener than in Scotland." Ich glaube auch, dass Dinge nur optimal sein können, wenn man da nichts mehr verbessern kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob es neben den Dingen, die einzig sind, auch noch Sachen gibt, die die einzigsten sind. Ganz wenige werden die allereinzigsten sein. Meinem Grammatiklehrer David Smith verdanke ich die Erkenntnis, dass Grammatik immer deskriptiv, nie normativ ist. Wenn eine Sprachleistung sinntragend ist, ist sie als solche zu akzeptieren, wenn sie eine Mehrheit findet unter den Sprechern, wird sie überleben und die Sprache bereichern. Somit sei die Sprache - auch wenn sich viele Lehrer dabei am liebsten auf den Kopf stellen würden - demokratisch. Mr. Smith ging so weit zu sagen, dass sie das einzige sei, das man tatsächlich als vollständig demokratisch bezeichnen könne, oder so ähnlich. In Walter Krämers und Roland Kaehlbrandts "Lexikon der schönen Wörter" findet man ein Zitat von Arthur Schopenhauer:

Aber die Sprache um ein Wort ärmer zu machen, heißt das Denken der Nation um einen Begriff ärmer zu machen.

Schnipsel 150: Zuckerschlecken - Ponyhof - Wunschkonzert

Pippi Langstrumpf kämpfte ihrerzeit mit der Institution Schule, weil sie die Regeln und Anweisungen, aber auch Fragen der Lehrerin zu wörtlich nahm. In einer Fragerunde meiner Zeit sollte einmal die Frage beantwortet werden, welches Lieblingsessen die Beteiligten hätten. Da floss der Honig in Strömen, die Feigen trieften und der Reigen exklusiver Genüsse lockte die Gaumenphantasie. Am Ende dachte ich mir, dass ein Lieblingsessen auch eines sein könnte, das man im Zweifel jeden Tag essen könnte - das Essen, das die längste Halbwertszeit besitzt, bis es einem zu den Ohren herauskommt. Ich glaube, mein Lieblingsessen sind Spaghetti. Wenn also Kinder an einen gemeinsamen Ort geschickt werden, um zu lernen und sich auf die Aufgabe des späteren Miteinanders in der Erwachsenenwelt vorzubereiten, werden einige Bonbons der pädagogischen Wegzehrung im Glas auf dem Regal bleiben müssen, aber gute Spaghetti und eine Vielzahl duftender Brote müsste locken dürfen, ohne ein alter Sauerteig zu sein … der Lerneifer der Kinder, die Vielzahl ihrer Interessen, ihrer Stärken, aber auch ihrer Nöte und unterschiedlichen Schwächen müsste sich unverkrampft entfalten bzw. zeigen dürfen, ohne Not zu erzeugen. Oft ist aber die Schule ein Ort, an dem Lebensenergien verschwendet werden und wo auf 1000 Inspirationen und Lebenswunder unnötige Frustrationen oder institutionell verankerte Bremsklötze warten - wohlgemerkt nicht immer, aber immer noch viel zu oft.

Die Grundpfeiler des Schulsystems stammen aus einer Zeit, in dem die Postkutsche für wenige das beste Transport- und Kommunikationsmittel darstellte. In fast allen Bereichen wurden die institutionellen Gegebenheiten einer sich veränderten Gegenwart verändert, echte Alternativen zur schulischen Postkutsche - alle sind sie bereits gedacht und in idealistischen Nischen verwirklicht worden - scheinen die Hürden einer Umstellung auf "zufriedenstellend" nicht zu schaffen. Das scheint tatsächlich nicht möglich. Wie soll eine Schule ohne Noten funktionieren? Warum sollte Teenagern heute der Glockenschlag um 8 Uhr erspart werden? Wie anders als so, wie es alle Ehemaligen kennen, kann es sein … Diesen Knoten im Denken löst man vielleicht, wenn man zwei Gedanken zulässt. Gedanke eins: Wenn ein anderes Schulsystem am Rande des Scheiterns wäre, und jemand vorschlagen würde, er habe eine heilsbringende Idee - man müsse die Kinder und Teenager preisgünstig in Größen bis zu dreißig in Räumen alter Ausstattung unterbringen und das zu einer Zeit, die weit vor dem Beginn des internationalen Berufsbeginns liege, ferner seien in einem Rhythmus von 45 oder 90 Minuten jeden Tag mehrere Themen im unharmonischen Wechsel auf einem Stundenplan unterzubringen, die dann auch noch jeweils in vier, mindestens aber zwei Abfragungen in einem Halbjahr ihre Daumenschrauben ansetzten, damit man in einer Ziffer von 1 bis 6 oder A bis F ausgedrückt eine Leistungsbereitschaft der Minderjährigen dokumentieren könne, koste es, was es wolle - wer würde diese Idee mit den Worten begrüßen: "Super, das könnte funktionieren! Das sollten wir probieren!“?

Der zweite Gedanke: Wenn das gängige Schulmodell richtig und sinnvoll wäre, würde es doch eine Mehrheit geben, die dieses System der Prüfungen, des höher - schneller - weiter unter dem Deckmäntelchen der Zukunftsoptimierung durch Kompetenzzuwachs überzeugend finden würde. Gut, die Schüler würde man nicht befragen, aber die Erwachsenen müssten sich doch einig sein über dieses Erfolgsmodell: Die Eltern wären glücklich, diejenigen, die Arbeit zu verteilen haben, wären glücklich, dass dort motivierte und gut vorbereitete Kids ihre Zukunftschancen angehen können, wichtiger wäre sicherlich noch, dass man guten Gewissens Generationen auf den Weg brächte, die die Herausforderungen der Zukunft auf einen gesunden Weg bringen. Doch, man müsste natürlich die Kinder und Jugendlichen fragen: Seid ihr inspiriert, fühlt ihr euch gut vorbereitet, habt ihr Ideen für Verbesserungsvorschläge - nur wenige würden sich drücken und lieber auf dem Handy spielen.

Das ist der alte ortsansässige Einwand: Wenn eine Gesellschaft zu frei ist in ihrer Erziehung, leidet die Konkurrenzfähigkeit. Das Leben sei kein Ponyhof, kein Zuckerschlecken, kein Wunschkonzert. Vielleicht sollte das Leben aber dies sein, nicht als dekadenter Zeitvertreib, aber als kluge Zukunftsvision: die Pferde zu satteln, die Instrumente zu stimmen, die Zuckererbsen zur Belohnung kulinarisch als Lieblingsspeise in Aussicht zu stellen, auch wenn Spaghetti nachhaltiger glücklich machen, auch Butterbrote … oder scheint es besser zu sein, doch den Nachwuchs auf die gleiche Mühle vorzubereiten einer Gesellschaft, die dann wiederum einen enormen Aufwand betreibt, die Zivilisationskrankheiten, den Burnout, die Unzufriedenheit späterer Lebensabschnitte symptomorientiert zu bekämpfen, auf die sie die Sechs- bis Achtzehnjährigen einstimmen möchte?

Pestalozzis Allgemeinbildungslehre war und ist gut. Heute sind Kinder und Jugendliche unserer Lebenswirklichkeit aber bereits sehr vielfältig informiert und in vielerlei Hinsicht - auch sprachlich - kompetent, oft viel mehrsprachiger, als ein Gelehrter vor zwei oder drei Jahrhunderten. Eine Basis ist notwendig, dann aber auch rasche Möglichkeiten einer echten Entfaltung, echte Wahlmöglichkeiten, ein Mut zur Freiheit, für den wir doch den ganzen Aufwand betreiben. All das ist nötig, um zu lernen - Noten-Ziffern sind nicht so nötig, glaube ich, allerdings eine gute Ausbildung in der neuen Ziffrigkeit unseres Alltags.

(c) Stefan Scheffler