Schnipsel 181: Magie & Freundlichkeit: Das Literaturmuseum Marbach am Neckar

In der modernen Fensterfront des Literaturmuseums der Moderne spiegelt sich der alte Bau des Schiller Nationalmuseums (links), Fotos (c) Stefan Scheffler.

Hermann Hesses "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" ist mittlerweile zum Repertoirespruch fürs Poesiealbum geworden. Doch es gibt sie, die Anfänge, denen ein Zauber innewohnt - genauso wie es diese besonderen magischen Orte gibt. Betritt man einen solchen magischen Ort, weiß man sofort, dass man am rechten Flecken angekommen ist, knapp unter der Haut der Unterarminnenseiten sammelt sich eine angenehme Unruhe, gleichzeitig senkt sich die Zeit um die Herzfrequenz bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität des eigentlichen Pulsschlages. Für dieses Gefühl um das Wissen, am eben richtigen Ort zu sein, wäre im Dialekt die Vokabel des Bizzelns greifbar, reichte aber bei weitem nicht aus, die Wonne des Erlebens zu umfassen, den Moment mit der Gewissheit, dass man tatsächlich gerade an keinem anderen Ort seines Daseins besser aufgehoben wäre.

Manchmal poltert das Erleben eines solchen Moments mit der vollen Wucht der Ungeahntheit über einen herein. So erging es mir vor vielen Jahren, als ich nichtsahnend in einem Madrider Museum - in das mich ein seltsamer Zufall getrieben hatte - um eine weiße Ecke ging, hinter der meterbreit Picassos Guernica mir erst den Atem nahm und dann die Fassung raubte.

Auf das Literaturmuseum in Marbach war ich besser vorbereitet. Ich ahnte, welche Schätze mich aufgrund meiner gewählten Begeisterungsbereitschaft in den Bann schlagen würden, ich ahnte auch, dass sich schnell ein Zuviel des Besonderen einstellen könnte, das vielleicht dem einzelnen Ausstellungstück meiner Erfahrung nach den jeweiligen Rang streitig machen würde, doch da hatte ich mich geirrt, da der Ort für mich eine Magie bereithielt, die mich über Stunden zur Ruhe und genießenden Muße kommen ließ.

Im Nachhinein frage ich mich, was diesen besonderen Bann inmitten der ausgestellten Manuskripte, Notizen, ersten Entwürfe, Streichungen, Zettelkästen, hingeworfenen, überarbeiteten oder exakt ausformulierten Ideen in den Schriftzügen der Hand oder den präzisen Reihen einer Schreibmaschine auslöste. Die erfolgreichsten Schriftsteller meines Jahrhunderts, die großen und größten Namen meiner Leidenschaft und gewählten Studienrichtung - Kafka - Mann - Kästner - Hesse - Rilke - Tucholsky - Brecht usw. (... Böll fehlt). Dann wäre der Ort wie ein Tempel des Personenkults. Man ließe sich im Abglanz der Größen der deutschen Literatur berieseln von der Aura, die von der Berühmtheit oder dem Ruhm ausgeht. Eifriger Stolz, hier zu sein und berichten zu können, vor wessen Tinte, Grafitspur oder Farbbandabrieb man gestanden habe. Es ist aber tatsächlich mehr und dieses Mehr hat mit der Sache der Literatur zu tun. Es geht um die Würdigung der Gedanken, der Gabe dieser Texte, die einen lesenden Menschen vermochten mitzureißen, aufzurütteln, mit der Phantasie, dem Gespür, der Vernunft, Kritik oder politischen Überzeugung der Autorin oder des Autors in der Tat in ihren Bann, den Bann der Texte zu schlagen. Diese Würdigung geht von diesem Museum in Marbach aus. Bewusst wurde mir dies, als ich erkannte, wie wenig die Ausstellung die Person der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den Blick nimmt, dass außer den Passfotos auf einem Dokuments der Manns keine weiteren Abbildungen der Gesichter zu sehen sind. Ich glaube nicht, dass die Bezeichnung "entpersonifiziert" es wirklich trifft, aber dieses in diesem Zusammenhang wirklich seltsame Wort bahne sich nach dem Besuch hilfsweise einen Weg in meine Versuche, das Erlebte in Sprache zu fassen. Wer weiß, wie wenig mir diese großen Namen im direkten Gegenüber tatsächlich etwas hätten zu sagen vermögen, wie wenig ich mit ihnen ausgekommen wäre, wie sehr ich vielleicht auf ihre Fehlbarkeiten geachtet hätte, wäre ich nicht eben an sie nur über ihre Gedanken und Mitteilungen geraten, die ich selbst ausgewählt und zugelassen habe.

Der Gedankenstrich und Doppelpunkt mit der deutlichen Leerstelle zwischen ihnen aus Gottfried Benns Gedicht "Ein Wort" liegt als Kugelschreiber-Entwurf vor mir in einer Vitrine. Jakob van Hoddis "Weltende". Erich Kästners Stenografie-Manuskript von "Emil und die Detektive". Ein Brief von Bertolt Brecht an Thomas Mann. Ja es gibt diesen Hype, wenn man vor der ersten Seite Kafkas Roman "Der Prozess" steht und liest: "Jemand mußte Josef K. verläumdet haben …" Vielleicht bin ich schon zu sehr der Deutschlehrer geworden, der hier ins Schwärmen kommt, aber so ist das.

Wenn Wolf Maahn in "Kleine Helden" über die Schule singt und die Frustration von lebenshungrigen Kindern, bringt er die Verszeile über die Lippen: "... und der Zauber all der schönen Dinge erstarrt zu Buchstaben an einer Wand." Mein Erleben an diesem Ort war das Gegenteil. Diese Buchstaben auf diesen Papieren haben eine Entscheidung bewirkt, ein Leben am Lesen auszurichten, deshalb konnte ich an diesem Ort nicht wertfrei, nicht unberührt bleiben. In der Jackentasche schleppte ich auf der Hinreise Ransmayrs "Die letzte Welt" mit, schon nach wenigen Zugkilometern war ich bereits am frühen Morgen gefangen, bevor ich später die Maschinenseite mit Randbemerkung in der nächsten Vitrine fand. Nicht unwesentlich am Zauber war allerdings auch die Tatsache, dass diese Reise insgesamt unter einem guten Stern stand. Jeder Zug wartete bereits und fuhr kurz nach meinem Einsteigen an. Die Frau an der Rezeption begrüßte mich freundlich und riet mir, die Jacke anzulassen, es sei kälter unten. Der dicke Nebel der Reise löste sich nach Stuttgart und Zuffenhausen auf. Eine Frau im Saal bemerkte, dass ich einen guten Tag erwischt habe - tatsächlich befand ich mich über Stunden allein in der Ausstellung … ich entdeckte auch, dass die Vitrinen sicher sind und jede Verlockung sinnlos. Eine zweite Leidenschaft wurde mir als Billardtisch in den Weg zur Ausstellung gerückt … auf den Kugeln Schlüsselbegriffe zu Hegel … Dialektik, Freiheit, Weltgeist … meine Nachfrage beantwortet: Freilich könne ich spielen. Ich schubste alle Kugeln in die Taschen anders als die Spielregel vorschlug und baute gewissenhaft wieder auf … der Kommentar der zuvor gefragten Dame des Aufsichtspersonals: "Sie sind ein Genießer." Auch Stunden später in der Handschriftensammlung des Schillermuseums genoss ich. Eine weitere nette Museumsmitarbeiterin war mir wohlgesonnen, hatte mich aufmerksam nach meiner Frage nach den Schillerhandschriften und des Besuches der Räume zur Rechten im Blick: Ich wolle doch nicht den zweiten Flügel der Ausstellung links verpassen, fragte sie, als ich bereits auf den Stufen zum Ausgang stand. Ohne Worte, was dort im linken Flügel noch wartete … zu viel für einen Tag, einen Schnipsel.

"Entpersonifiziert" trifft die Magie dieses Ortes an diesem Tag gewiss nicht, es waren diese persönlichen Kontakte zu den Menschen, die dort in ihrer Arbeit dokumentiert werden und die heute dort arbeiten, die zum Zauber des Tages beitrugen. Ein freundlicher Ort, der selbst für die Schließfächer keinen Pfand verlangt, da man dem Menschen in der Rückgabe der Schlüssel vertraut. Eine Frau an der Rezeption des Literaturarchivs, die sofort freundlich eine weitere Person verbindet, die mir prompt wenige Stunden später die Veröffentlichung der gemachten Fotos erlaubte. Eine Busfahrerin, die mich darauf hinwies, dass meine Fahrt zum Hügel der Schillerhöhe mit der Zugfahrkarte abgedeckt sei … ein Handy-Ticket … im Zweifel für den Angeklagten. Vielleicht ist diese Freundlichkeit wichtiger in der Bestandswahrung als alles andere. Brechts Begriff bzw. Idee der Freundlichkeit ist noch nicht verwirklicht und immer in Gefahr; es gibt Lichtblicke.

Hegel-Billard

V.l.n.r.: Gottfried Benn "Ein Wort" (vgl. 154), Joseph Roths Manuskript zum Roman "Hiob" (vgl. z.B. 54 und 56), Handschrift von Rainer Maria Rilke "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" (vgl. 10) und Jakob van Hoddis "Weltende" (vgl. 155)

V.l.n.r.: Alfred Döblins Manuskript "Berlin Alexanderplatz" mit eingeklebten Zeitungsausschnitten (vgl. z.B. 155), Erich Kästners Manuskript in Steno "Emil und die Detektive" (vgl. z.B. 56) und Hermann Hesses Zeichnungen zu "Piktors Verwandlungen"

V.l.n.r.: Kafkas Abiturzeugnis, in Tschechisch hatte er eine bessere Note als in Deutsch, die erste Seite des Romans "Der Prozess" und eine Postkarte an Milena Jesenská.

V.l.n.r.: Reiseausweis von Katja und Thomas Mann, mit diesem Dokument verlassen sie Deutschland, ein Brief von Bertolt Brecht an Thomas Mann, um ihn 1943 zur Mitarbeit beim "Free Germany Commitee" zu bewegen. Die Rivalität zeigt sich auch hier in der Ablehnung. Das sollte man auf der Seite des Museums genauer nachlesen.

V.l.n.r.: Christoph Ransmayrs Manuskript "Die letzte Welt" daneben Alexander von Humboldts Zeichnung "Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern" die das Cover von Daniel Kehlmanns Roman "Die Vermessung der Welt" schmückt.

Ebenen der Dokumentation. Ausstellung im Schiller Nationalmuseum.

V.l.n.r.: Brief der Abbitte von Schiller an den Herzog Carl Eugen, ein geponnenes Fädchen Schillers Mutter und eine Handschrift aus den Räubern ... Karl Moor.

V.l.n.r.: Goethe, Kleist, Nietzsche.

Ich bedanke mich herzlich beim Deutschen Literaturarchiv, das mir die Veröffentlichung der gemachten Aufnahmen in den Marbacher Museen genehmigte, ferner danke ich für die freundliche Aufnahme und Hilfe durch die Museumsmitarbeiterinnen an einem Tag im Januar 2020 - Fotos (c) Stefan Scheffler.

Schnipsel 182: Die Wachsamkeit inkonsequenter Seelenruhe: Diderots Fatalist Jacques

(c) Stefan Scheffler

Wenn man im April 2020 schreibt, schreibt man scheinbar unter freiem Himmel. Das beherrschende Thema liegt wie ein allgegenwärtiger Schleier unsichtbar in der Luft, ein Denken, ein Gespräch ohne Bezug zu der einen Nachrichtenlage scheint kaum möglich.

1753 veröffentlicht Denis Diderot seinen Roman "Jacques der Fatalist und sein Herr", den Herr Schneider mir als Auftragslesen zur Aufgabe machte. Während über Wochen eine gleißende Sonne und Trockenheit die Unwirklichkeit der Tage in ein ungesundes Licht taucht, findet sich Zeit im verordneten Stillstand für einen verschachtelten Roman, dessen Handlung in etlichen Klammern den eine mit Wonne konstruierte Langsamkeit nicht mehr gewohnten Menschen unserer rastlosen Kurzweil reizt wie ein Wattebausch ein an Flummis konditioniertes Kleinkind. Dabei ist Diderots Erzähltechnik laut des Nachworts von Hans Magnus Enzensberger eine Vorwegnahme der schnellen Bildwechsel und Schnitte moderner Filmkunst. Die Handlung der verwobenen amourösen Abenteuer dieses namhaften Jacques im plaudernden Austausch mit seinem ohne-Namen-an-zweiter-Stelle-stehenden Herrn oder den Dutzenden zu Wort kommenden Beteiligten - selbst ich als Leser werde herbeizitiert - im ausgedachten Spiel des narrativen Stimmengewirrs verliert sich rasch. Dauer und Güte verleiht diesem Werk die Kühnheit des Weltbildes, das uns Denis Diderot vermittelt.

Jacques ist unbekümmert, mutig, ja verwegen. Nichts scheint ihn aus der Gelassenheit des Wissenden zu bringen, dass alles, was ihm und allen anderen auf den irdischen Wegen begegnet, bereits auf der "großen Rolle" eines übergeordneten "Erzählers" geschrieben steht. Wie mein Freund Jean-Pierre häufig in schwierigen Zeiten zu sagen pflegt: "Manchmal musst du einfach Fatalist sein." Wie großartig sich daraus ein Mut zur tatkräftigen Handlung ableiten lässt, habe ich bereits in Schnipsel 171 angedeutet. Auf die verunsicherte Frage des zaghaften Herren: "Und wenn sie sich geweigert hätten …?" steht das unerschütterliche "Das war unmöglich." - "Warum?" - "Weil sie es nicht getan haben." (Vgl. 171)

Trotz dieses genialen Überbaus in all seinen augenzwinkernden Facetten sind es während des Lesens andere Dinge, die meine Lesebegeisterung entfacht haben. Wie Nebenbei umgarnt uns am Ende doch dieser große Autor Diderot und kein zweiter mit seinen philosophischen Ideen, Lebensweisheiten, aber auch subtil verschmitzten oder eklatanten Provokationen, die das reinste Vergnügen bereiten. In kaum einem modernen Roman der letzten Zeit kam ich um das Thema der ewigen Gegenwart herum oder einen Hinweis auf die Grenzen unserer Sprache. Die heute oft so kompliziert und schlagrahmig gefassten Ideen großer Komplexität treffen in der leichten Sprache des unbeschwerten Gemüts von Jacques auf unser Gehör und Denken, so dass wir uns nur wundern können, wie einfach gefasst und klar sie bereits vor 250 Jahren gedacht wurden: "Leider steht dort oben geschrieben, dass ich die Dinge in meinem Kopf habe, aber die Wörter dazu nicht kommen sollen." Kommunikationsmodelle, die Bände füllen, lässt der kluge Diener auf die Aufforderung seines Herren "… sag’s einfach, wie es ist …" so verlautbaren: "Wenn das mal so leicht wäre. Schließlich hat man seinen eigenen Charakter und Geschmack, seine Interessen und Vorlieben, und je nach dem übertreibt man oder mildert ab. Sag’s einfach, wie es ist! … Das dürfte in einer ganzen großen Stadt kaum zweimal am Tag passieren. Und ist derjenige, der zuhört, anders dran als derjenige, der spricht? Nein. Also dürfte es in einer ganzen großen Stadt kaum zweimal passieren, dass man so verstanden wird, wie man es sagt." Da ist Watzlawicks Kommunikationstheorie mit ihrer Erweiterung durch Friedemann Schulz von Thuns 4-Ohrenmodell auf einer achtel Seite abgearbeitet, um nur wenige Zeilen später in die wunderbare Erkenntnis einzumünden, dass ein Paradox nicht gleich etwas Falsches sei … Diese Regheit im Denken, mit der der Diener Jacques klug und machtbewusst seine Überlegenheit gegenüber seinem Herren behauptet - er mag den Namen haben, die Herrschaft bleibe bei ihm - wirkt so erfrischend, weil man sie in unserer akademischen Übersättigung selten so klar formuliert findet: "Schluss mit dem Geschrei, Schluss mit dem Zorn, Schluss mit den vorgefassten Meinungen: Lassen wir Vernunft walten!"

Die große theoretische Auseinandersetzung mit den Fragen des Materialismus, des Modells einer determinierten Welt, führt zwangsläufig immer in die Debatte des freien Willens und der Verantwortung bzw. Verantwortlichkeit des Handelns. An anderer Stelle habe ich hierzu bereits auf den großen Aphorismus Nr. 39 Friedrich Nietzsches "Menschliches, Allzumenschliches" hingewiesen:

Also: weil sich der Mensch für frei hält, nicht aber weil er frei ist, empfindet er Reue und Gewissensbisse. […] Niemand ist für seine Taten verantwortlich, niemand für sein Wesen; richten ist soviel als ungerecht sein. Dies gilt auch, wenn das Individuum über sich selbst richtet. Der Satz ist so hell wie Sonnenlicht, und doch geht hier jedermann lieber in den Schatten und die Unwahrheit zurück: aus Furcht vor den Folgen.

Diese Debatte führen auch Jacques und sein Herr. In seiner Abstraktion und Strenge habe ich diese Debatte bzw. diesen Gedanken selbst nie wirklich zu Ende gedacht. Irgendwann verliere ich die Argumentationskette, da mein Wunsch nach verantwortlichem Handeln jede reine Erkenntnisfähigkeit manipuliert. Und hier genau setzt die Menschlichkeit der Charaktere Diderots Romans, die Frische ihrer Unterhaltung und der Unterhaltungswert ihres Roadmovies an. Jacques schlaue Sentenzen wie "… wir verbringen drei Viertel unseres Lebens damit zu wollen, ohne zu handeln […] [u]nd zu handeln, ohne zu wollen" schmücken den Leseweg wie Kirschblüten. Gleichzeitig ist er lebensklug genug, sich nicht von seinem eigenen Denksystem gefangennehmen zu lassen, wie die Stelle zu Beginn im Kampf gegen die Räuber vermuten ließe. Er lässt Vorsicht walten und überprüft mit List und Verstand brenzlige Lebenslagen, so dass er dem Schicksal vielleicht doch in seinem Sinne auf die Sprünge hilft, auch wenn er sich von seinem Herrn bzw. dem Erzähler gefallen lassen muss, er sei inkonsequent in seiner Schicksalsgläubigkeit: "Oft war er inkonsequent wie Sie und ich, und es unterlief ihm, dass er seine Prinzipien vergaß […] er war auch vorsichtig bei größter Verachtung für die Vorsicht." In dieser von mir so geschätzten wuschigen Haltung des konsequenten Vielleichts gefällt mir Jacques so sehr, dass er mir nach guten dreihundert Seiten ans Herz gewachsen ist. Nicht zuletzt in der guten Übersetzung und Bearbeitung von Hinrich Schmidt-Henkel, dessen letzte Notiz 112 zu einem Verweis auf Zenon zu feiern ist, wie man jetzt oft formuliert: "Zenon von Kiton […] postulierte auch, es sei dem Menschen prinzipiell möglich, herrschaftsfrei zu leben." Diese Notiz zeigt, wes Geistes Kinder hier in dieser herrlichen Ausgabe am Werke waren.

Schnipsel 183: Marion Poschmann - Kiefern, Kirschblüte und Mond

Kirschbaumblüte am Steinberg, eine Warte mit Mond und Venus anderen Orts, Kiefern und Mühlrad.

Fotos (c) Stefan Scheffler

Die Tage des gleißenden Lichts waren so hell, dass ihre eigene Blendkraft neue Nuancen der Wahrnehmung eröffnete. An einem solchen Tag zog uns die Kraft eines Ortes an, dessen Magie ich bereits öfter spürte, ohne bis heute genau sagen zu können, worin sie liegt. Eine Magerwiese, viele Steinblöcke mit Moosen und Flechten, Hunderte Kirschbäume, die im April ihre weiße Blütenpracht zur Schau stellen, seltsame Formationen von Senken und Anstiegen, nicht zu Ende behauene Mühlräder, die wie verlassen, vom Steinmetz nur halb aus ihrem Fels herausgearbeitet, noch mit ihrer Unterseite an ihrem Grund festhängen, von dem sie nie gelöst wurden. In Blickweite eine mittelalterliche Festung, die Besucher findet … anders als der Steinberg. Ein massiger Fels dieses Steinbergs steht ca. 5 oder 8 Kilometer weiter als Menhir neben einem jungsteinzeitlichen Hügelgrab und hat auch nach Hunderten von Jahren nichts von seiner Schroffheit der Oberfläche verloren. Kiefern stehen hier und wenn man es darauf anlegt, entrückt einen dieser Ort und versetzt einen viele Tausende Kilometer in die Ästhetik des Zen eines alten Japans oder der Ahnen unserer nächsten Orte.

Marion Poschmann ist sensibilisiert auf die Ästhetik feinster Nuancen im Spektrum feinster Übergänge, Schleier und kontemplativer Versuchungen weit am Rande der Alltagssehgewohnheiten. Wenn sie ihre Lyrik vorliest, scheint eine Wandlung ihrer Stimme und ihres Seinszustandes zu geschehen. Der Plauderton des Interviews tritt hinter das Produkt tief erfahrener Wahrnehmung zurück. Marion Poschmanns hat unter dem nicht mehr zu vergessenden Titel "Mondbetrachtung in mondloser Nacht" ihre Ideen einer sinnlichen Poetik veröffentlicht. Die Knappheit meines Schreibformats schließt aus, die dort geflutete Fülle der Töne und Zwischentöne auch nur annähernd anzureißen. Vielleicht gelingt es, diese Fülle anzudeuten, wenn ich vermute, dass ihr Gegenteil im modernen Werkstoffglauben nanobeschichteter Ziegeloberflächen zu finden sein könnte. Wenn der Blick einmal auf den Teil des Mondes gerichtet ist, der sich neben der bereits im indirekten Licht der helleren Mondsichel befindet, ahnt man, in welche Streuoptik der suchende Blick sich zu verlieren traut, um jenseits einer raschen So-ist-das-Realität das Wesen unserer Existenz weniger zu ergründen als vielmehr zu erahnen trachtet. Marion Poschmann verweist auf ein Bild im Gedicht von Wilhelm Lehmann "Mond im Januar", in dem das indirekte Licht des Mondes im Wasser einer Pfütze festgehalten wird, um dann durch einbrechende Kälte im Eise dieser Pfütze eingefroren zu werden. In der digitalen Bildbearbeitung kann man Tonwerte oder den Dynamikumfang regulieren, bis das menschliche Auge kaum noch rezeptorisch hinterherkommt. Marion Poschmann dreht an einem Wahrnehmungsregler, der in die Bereiche vordringen möchte, in denen eine tiefere Wahrheit unserer Existenz durchschimmert. Wenn Grenzlinien in hoher Auflösung verschwimmen, eröffnen sich dem klaren Verstand Regionen, die eine Verweiskraft auf die letzten Geheimnisse andeuten, die den Menschen vielleicht kein Begreifen offerieren, sondern ein Innehalten und damit verbundenes vages Durchschimmern der eigentlichen Größe des Seins. In der Zukunft, in der wir seit vielen Jahren leben, scheint man dies unter Begriffen wie modernem Mystizismus oder Romantisierung kategorisieren zu können. Die Bereiche, in denen modernste Optiken und Messungen vordringen, verweisen aber oftmals in ungeahnte Weiten, die angesichts der Fernen unseres Universums nur als sehr kurzgriffig zu charakterisieren sind. Mutig ist Marion Poschmann, wenn sie sich in unserer Zukunft traut, ihren Weg der Betrachtung der Zwischentöne, Halbschatten, Zwielichte oder Ungewissheiten zu begeben, um z.B. feststellen zu können:

Meine Texte sind ins Äußere gewendete Innenräume; genaugenommen sind es Träume, die so tun, als fänden sie in der Alltagswirklichkeit statt. Dies gilt natürlich im Grunde für jeden literarischen Text, aber mir scheint, eine streng auf Linearität, auf kausale Logik aufgebaute Handlung versucht sich als Abwehrzauber gegen das grundsätzlich Irrationale des Lebens, gegen das Unbeherrschbare jeden Verlaufs.

Ich wäre gespannt, was ihr Jacques dazu sagen würde, seine Grauzonen und Überschreitungen des eigenen Systems behält er sich ebenfalls vor. Und welche Verlockung bieten die moderne Suche, die Wege, gar Flüchte in ferne Ästhetiken oder Religionen als lockende Ankerplätze der an der Helligkeit des Weges zweifelnder Menschen unserer westlichen Zivilisation?

Mit Gilbert Silvester schickt Marion Poschmann einen im universitären Bildungsbetrieb und westlich geprägten Lebensentwurf gestrandeten Mann auf den überstürzten Aufbruch ins ferne Japan. Der Flug führt den Kaffeetrinker über die Teeregionen der Welt. Ich muss über dieses Buch noch etwas nachdenken. Der Aufbruch Gilberts ist ein erster Versuch eines Menschen, der am Ende in großen Anteilen Gilbert bleibt, wie wahrscheinlich viele Suchende im Aufbruch und Verlauf ihrer Reise. Basho, auf dessen Spuren er sich mit seiner Pilgerreise begibt, ist an einer entscheidenden Wegmarke als Graffito auf einer Betonwand am Fluss verewigt. Japan ist Zen, es ist aber auch das Land einer ähnlichen Zivilisationsentwicklung und -ästhetik wie anderswo-und-fast-überall.

Über dieses Buch muss ich tatsächlich noch einmal länger nachdenken. Es gibt nur eine Reise und die Wahrheit aller dieser einen Reise steckt im Geleit, das Marion Poschmann ihrem Roman voranstellt: "Willst du etwas über Kiefern wissen - geh zu den Kiefern." (Matsuo Basho) Gilbert folgt Basho. Basho folgte dem Dichter Saigyo. Saigyo "begab sich auf eine lange, einsame Wanderschaft. Er sehnte sich nach Erkenntnis, Erlösung und Erleuchtung. Er sehnte sich nach dem Mond, nach Mondschein auf Kirschblüten." Wenn ich wieder bei den Kiefern, Kirschblüten und alten Steinen bin, muss ich die Kamera weglegen.

(c) Stefan Scheffler

In der Mitte der Blick vom Steinberg auf die im Text erwähnte Burg, links und rechts davon das Hügelgrab, das in der Region "Der heilige Stein" genannt wird. Die ebenfalls im Text angedeutete Lesung Marion Poschmanns fand im Februar 2020 in einem Frankfurter Literaturturm statt. Er ist etwas niedriger als die anderen Türme dort. Und noch ein letzter Nachtrag: Unter dem Link: https://www.nippon.com/en/nipponblog/m00026/fish-tears-and-farewells-the-start-of-a-poetic-journey.html findet man ein Foto, das das Brückengraffiti zeigt, mit dem Gilbert an einem wichtigen Aufbruchsort Bashos in Berührung kommt, eine Berührung zweier oder mehrerer Welten ...

Schnipsel 184: Non Liquet - Sigmund Freud

(c) Stefan Scheffler

"Schluss mit dem Geschrei, Schluss mit dem Zorn, Schluss mit den vorgefassten Meinungen: Lassen wir Vernunft walten!" Dieser Ausruf Diderots besonnen-mutigen Fatalisten Jacques liefert mir eine Überleitung auf einen großen Denker und Wegbereiter eines neuen Begreifens des menschlichen Wesens. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, glaube ich, dass es in unserer Zukunft, in der wir seit vielen Jahren leben, eine Scheu gibt, Sigmund Freud zu nennen, sich auf ihn zu beziehen. Ich meine oft auf ein seltsames Namens-Tabu, das mir - warum auch immer - aus einigen Seminaren meines Studiums (nicht bei allen, insbesondere nicht bei meinen britischen Lehrern) in Erinnerung geblieben ist, zu treffen. Einen meiner liebsten Denker Karl Popper reizte Freuds Psychoanalyse zu wiederkehrenden Abkanzelungen. Eine Wissenschaft, die sich nicht beweisen lasse, ist für ihn inakzeptabel. Freuds Name scheint von vielen nicht ungehemmt ausgesprochen werden zu können. Kommt einem Sigmund Freud über die Lippen, scheint sich beim Sprecher reflexartig die Notwendigkeit einzustellen, ihn mit Distanz zu versehen, ihn zu relativieren, indem man auf seine möglicherweise heutige Überholtheit hinweist, zeigt, wie angreifbar Freud ist oder wie sehr er sich gar den Vorwurf der Unlauterkeit gefallen lassen muss. Das Vorgehen erinnert mich an einen mittelalterlichen Unsagbarkeitstopos, der als Schutzschild ausgefahren wird, damit man nicht Gefahr läuft, als dem Dunstkreis des ominösen Alten nahestehend betrachtet zu werden, womit man sich arg blamieren könnte als jemand, der nicht erkannt hat, dass man mit Verweisen auf Freud nicht mehr auf der Höhe der Erkenntnis der Zeit ist oder so ähnlich. Unwissenschaftlich, manipulierend, fixiert in seiner Zielabsicht, so könnte man weiter diesen Kritikreflex umreißen. Diese Relativierung kann sehr subtil sein, sie scheint mir aber fast immer wahrnehmbar. Daneben gibt es häufig gleichzeitig die große Bewunderung für den Wegbereiter der Erkenntnis, dass wir Menschen unsere Selbstdefinition, unseren Glauben an unsere Autonomie und Stellung in der Welt neu zu überdenken hatten, um es vorsichtig zu sagen.

Freud ließ uns in Kontakt treten mit dem großen, oft verstörenden Unbekannten unserer Seele. Er nennt es durchgängig das Unbewusste. Im Alltag geläufiger hat sich der Begriff des Unterbewussten eingebürgert. Das Bild des Mondes fällt mir ein, der Teil des Mondes, der kaum zu ahnen ist, nur bei genauem Hinsehen als ganz leicht durchscheinend wahrzunehmen ist, nie ganz verschwunden ist, auch wenn wir glauben nur eine Hälfte hell im Licht zu sehen. Der Vergleich hinkt zunächst, da wir im Verlauf von 30 Tagen einmal alle Bereiche der lächelnden Scheibe zu Gesicht bekommen, hier müsste das Bild um die abgekehrte immer dunkle Mondhalbkugel erweitert werden …

1912 erscheint Freuds Abhandlung zum Totemismus "Totem und Tabu". Die Quellen, die Wortwahl, die Frage des Zeitgemäßen … all das interessiert mich wenig, wenn ich auf eine Folgerichtigkeit und messerscharfe Klarheit eines Denkens treffe, das sich selbst keinen Schranken unterworfen hat. Freud schreibt: "Wo ein Verbot vorliegt, muss ein Begehren dahinter sein …" Diesen Ansatz verdankt er James George Frazer, auf den er sich durchweg beruft und den er mit den Sätzen zitiert: "Es ist nicht leicht einzusehen, warum ein tief verwurzelnder menschlicher Instinkt die Verstärkung durch ein Gesetz benötigen sollte. […] Die Menschen essen und trinken und halten ihre Hände vom Feuer weg, instinktgemäß, aus Angst vor natürlichen und nicht vor gesetzlichen Strafen […]" Aus diesem Ansatz leitet Frazer seine These ab, dass eine Entwicklung von Verboten und Strafen nur dort aus menschlichen Gemeinschaften heraus stattfindet, wo es einen großen Reiz gibt … zum Beispiel Nächste zu morden oder zu verführen. Freud zieht seine Rückschlüsse und untersucht Riten, Totem-Gesetze und Tabus, die ihn in seiner großen Theorie bestätigen, der großen Ur-Macht des Ödipus-Komplexes. Ich bin kein Experte in Psychologie, vieles von Freud verdränge ich wahrscheinlich schon, bevor ich es gelesen habe. Eigentlich stecke ich mitten in der Lektüre einer Abhandlung, die Freud in fortgeschrittenen Jahren mit siebzig schuf: "Hemmung, Symptom und Angst". An zwei Stellen übermannte mich vor kurzem eine Bewunderung, der ich hier erst Ausdruck verleihen muss, bevor ich sie vergesse - erst dann werde ich ohne Sorge weiterlesen können. Falls mich Freud in den nächsten Tagen doch noch zu großen Abwehrreaktionen reizt, ist meiner Bewunderung dieser beiden Stellen hier ungetrübt und zunächst relativ unwiderruflich Ausdruck verliehen.

a) In der Schule findet sich die Unterscheidung in Ich, Über-Ich und Es gelegentlich als Tafelbild, das um die Begriffe klare Kreise zieht und die Wechselwirkung dieser Instanzen mit Doppelpfeilen andeutet. Freud zeichnet das Zusammenspiel dieser Anteile unseres Wesens zu Beginn des dritten Kapitels viel schattierter in den Übergängen. Er gibt seiner eigenen Systematik eine Unschärfe. Diese innere Dynamik liest sich so: "Der Anschein des Widerspruchs kommt daher, dass wir Abstraktionen zu starr nehmen und aus einem komplizierten Sachverhalt bald die eine, bald die andere Seite allein herausgreifen. Die Scheidung des Ichs vom Es scheint gerechtfertigt, sie wird uns durch bestimmte Verhältnisse aufgedrängt. Aber andererseits ist das Ich mit dem Es identisch, nur ein besonders differenzierter Anteil desselben. […] Ähnlich ist das Verhältnis des Ichs zum Über-Ich; für viele Situationen fließen uns die beiden Zusammen, meistens können wir sie nur unterscheiden, wenn sich eine Spannung, ein Konflikt zwischen ihnen hergestellt hat. […] Es wäre ganz ungerechtfertigt, wenn man sich vorstellte, Ich und Es seien zwei unterschiedliche Heerlager […]". Wichtige Teilaspekte dieser Argumentation werden durch diese Verkürzung natürlich ausgeblendet, mir geht es aber um dieses Detail, dass Freud sich dagegen wehrt, dass ein System in seiner Abstraktion zu starr genommen wird. Für die Details bleibe ich zu wenig Spezialist der Thematik.

b) Der eigentliche Teil meiner Bewunderung folgt wenige Seiten später. In "Totem und Tabu" benutzte Freud noch den Begriff des Non Liquet, um den Schwebezustand unausgereifter Theorien festzustellen, denen er eine genauere Richtung geben möchte. Welchen Stellenwert dieser lateinische Terminus für die festzustellende Unklarheit des Erkenntnisstandes für Freud besaß, weiß ich nicht zu sagen, aber eben diese Formulierung benutzt er, um sich klar von einer Idee zu trennen, die er einst für richtig hielt, mittlerweile aber als nicht mehr tragfähig erachtet. Als eine Art Hinführung zu dieser Aufgabe eines Gedankens kann man folgende Sätze lesen: "Ich bin überhaupt nicht für die Fabrikation von Weltanschauungen. Die überlasse man den Philosophen […]" (Ich frage mich, ob hier nicht der Kern des Konflikts in der Bewertung von Karl Popper zu finden ist, das wäre aber ein anderes Thema.) "[…] Da auch wir unseren narzisstischen Stolz nicht verleugnen können, wollen wir unseren Trost in der Erwägung suchen, dass alle diese ˋLebensführer` rasch veralten, dass es gerade unsere kurzsichtig beschränkte Kleinarbeit ist, welche deren Neuauflagen notwendig macht […]. Wir wissen genau, wie wenig Licht die Wissenschaft bisher über die Rätsel dieser Welt verbreiten konnte, alles Poltern der Philosophen kann daran nichts ändern, nur geduldige Fortsetzung der Arbeit, die alles der einen Forderung nach Gewissheit unterordnet, kann langsam Wandel schaffen. Wenn der Wanderer in der Dunkelheit singt, verleugnet er seine Ängstlichkeit, aber er sieht darum um nichts heller." Wow.

Hier die Stelle, um die es mir geht, wenige Seiten später: "

Es ist nicht angenehm, daran zu denken, aber es hilft nichts, es zu verleugnen, ich habe oftmals den Satz vertreten […] Wenn ich mich früher begnügt hätte zu sagen, nach der Verdrängung erscheint an der Stelle der zu erwartenden Äußerung von Libido ein Maß von Angst, so hätte ich heute nichts zurückzunehmen. Die Beschreibung ist richtig, und zwischen der Stärke der zu verdrängenden Regung und der Intensität der resultierenden Angst besteht wohl die behauptete Entsprechung. Aber ich gestehe, ich glaubte mehr als eine bloße Beschreibung zu geben, ich nahm an, dass ich den metapsychologischen Vorgang einer direkten Umsetzung der Libido in Angst erkannt hatte; das kann ich also heute nicht mehr festhalten. Ich konnte auch früher nicht angeben, wie sich eine solche Umwandlung vollzieht.

Die Details habe ich sicherlich nicht alle verstanden. Die Offenheit des Eingeständnisses schon. Das Kapitel endet mit "Non Liquet".

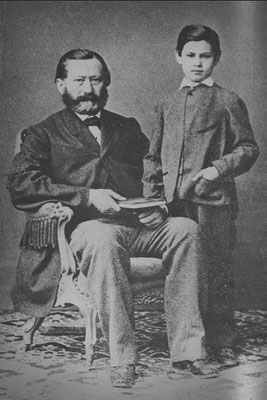

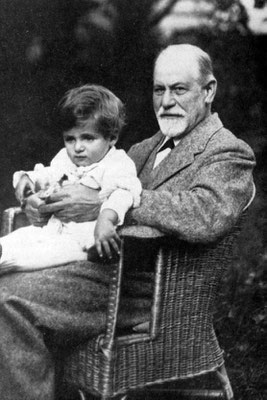

Fotos obere Reihe: Sigmund Freud neben seinem Vater, in mittleren Jahren (das rechte der mittleren Porträts stammt von Ludwig Grillich) und gereiftem Alter.

Fotos untere Reihe: Sigmund Freud links (fotografiert von Max Halberstadt) und James George Frazer (rechts), in der Mitte ein "Beifang": James George Frazer und Rudyard Kipling neben dem Rektor der Sorbonne Paul Appell in vollem Ornat 1921 (alle auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel 185: Sternenfeld und Schlupfstein - Eine Reise von Ulrich Fritsch

Fotos: Ulrich Fritsch (c)

Seit vielen Jahren inspiriert mich mein Yoga-Lehrer Ulrich Fritsch. Er steht mit beiden Füßen geerdet in gutem Kontakt zu unserem Planeten und hilft seinen Kursteilnehmern, den eigenen Körper aus der Vernachlässigung des modernen Zivilisationsalltags zu holen. Wie einfach kann es gelegentlich sein, eine kurze Bestandsaufnahme des Raumes, der Situation, des Moments zuzulassen und zu überlegen, ob man tatsächlich alle angespannten Bereiche des Nackens, Kiefers oder der Bauchdecke gerade in diesem verengten Modus braucht, oder ob man nicht einfach sich von unnützen Verkrampfungen lösen kann - konsequenterweise kann man dies auch in einem übertragenen Sinne verstehen. Körperübungen werden nie zur Akrobatik, spirituelle Ideen nie zum Dogma, sondern sind im Ausgangspunkt an die Möglichkeiten des Körpers, aber auch der jeweils inneren Bereitschaft des einzelnen geknüpft. Über viele Jahre fand sich dieser Ansatz im Namen seines Kursangebots Yoga-Individuell. Die Erfahrungen aus den Jahren des Yogas bei Ulrich Fritsch sind aber nicht der Gegenstand dieses kurzen Textes, das führte zu weit und in zu viele Richtungen, oder doch nur in die eine, die jeder / jede für sich entdecken muss. Trotzdem wird hoffentlich am Ende dieses Eintrags klar, warum ich diese knappe Einleitung brauchte. Vielleicht brauche ich doch auch noch den Hinweis, dass es große Momente des Erlebens auslösen kann, wenn man einmal mit Gedanken konfrontiert wird, wo unser Körper in seinen Grenzen wahrgenommen werden kann, wie fein unsere Sinneswahrnehmungen z.B. in der Temperaturabstufung unterscheidungsfähig sind oder wie ergiebig es sein könnte, einmal auf die Reise zu gehen, die Grenze eines Gedankens erspüren zu wollen oder gar, ob es zwischen zwei Gedanken eine Pause gibt. Es wäre viel zu schreiben, viel werde ich zu Ulrich Fritsch jetzt aber nicht mehr schreiben, ein Händedruck und Blick mit ihm müsste man tatsächlich selbst erleben und wüsste dann, von was ich jetzt nicht mehr reden bzw. schreiben werde, da es mir um sein Buch "Auf dem Jakobsweg - Eine Pilgerreise in die Zukunft" geht.

In der Zeit der eingeschränkten Wege las ich die Reisebeschreibung einer Wanderung nach Santiago de Compostela, die Ulrich Fritsch für interessierte Leserinnen und Leser in einem bebilderten Band festgehalten hat. Auch hier fällt es mir schwer, in der Wiedergabe den geschilderten Erfahrungen gerecht zu werden, ich kann es nur andeuten, das Ankommen bei sich, das zur Ruhe kommen, das Erleben dieses Weges, das durch jeden Versuch einer Schilderung aus zweiter Hand verwässert würde wie gepanschter Apfelgeist. Die Erfahrungen der Hitze der Meseta lesen sich so:

Angesichts des empfundenen Stillstands von Raum und Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit wie von selbst nach innen und nimmt die Vorgänge im Gemüt wahr. Gedanken, die aufquellen und sich wieder auflösen; Erinnerungen, die aufblitzen; Gefühle, die zu Fragen werden können; Fragen, die zu Gedanken werden. Das ganze Kopfkino rückt in den Vordergrund, beschleunigt sich vielleicht bis zur Atemlosigkeit, um dann irgendwann in sich zusammenzufallen und einer friedlichen Ruhe zu weichen. Dann ist man angekommen, bei sich, in der Gegenwart, im Innen und Außen zugleich, wird zu reinem Gewahrsein.

Vielleicht ist es gar nicht die Hitze des Tages, die viele Pilger die Meseta meiden lässt, sondern diese Begegnung mit sich selbst, die in der Meseta unausweichlich kommt.

Telefonierende Pilger, die Ulrich über den Weg laufen, laufen Gefahr, sich diese Erfahrungen selbst zu rauben, aber auch dazu kann ich nicht viel schreiben, also komme ich zu dem, über was sich hier schreiben lässt. Ich selber weiß, dass die Reise auf einem Pilgerpfad die Erwartungshaltung nach einem Moment spürbarer Innigkeit schürt. Die erlebte Tiefe stellt sich vielleicht nur ein, wenn man den Anspruch darauf verliert; wenn man zu jedem Zeitpunkt der Reise offen für alle Eindrücke bleibt, aber auch die Realität des gesetzten Rahmens begreift oder gar hinterfragt. Ulrich Fritsch deutet die Momente der tiefen mystischen Erfahrung an, behält sie aber zurecht bei sich. Hier erreicht ein Erfahrungsbericht eine Näherungsgrenze des Mitteilbaren.

Deutlich sind die Worte, die den klaren Blick auf die gegenwärtigen Gegebenheiten der Region seiner Reise festhalten. Politische Botschaften auf Wandgemälden - mal lokalen, mal globalen Anspruchs - hingeworfenen Graffitis als mahnende Grußbotschaften, aber auch offizielle Statements auf Rathäusern im Kampf gegen sexuelle Übergriffigkeit stehen nicht nur für sich, sondern werden in ihrer Verankerung einer Jahrtausende alten Kulturentwicklung gesehen, die schmerzliche Verletzungen erfahren hat. Nicht zuletzt die Religion des Christentums - die im wahrsten Wortsinn Wegbereiter der Pilgerschaft war - hat tiefe Narben hinterlassen und eben die heutigen Pilgerwege sind untrennbar mit ihrem strategischen Kalkül des Machtausbaus verbunden. Ulrich Fritsch begleitet seine Reise durch das Baskenland und Nordspanien mit Studien zur Geschichte der durchreisten Orte bzw. Kultur der dort ansässigen Menschen. Unbequeme Hintergründe und Wahrheiten der christlichen Route durch eine Region, der man nicht gerecht wird, wenn man sie zur Kulisse eines eher modisch gewordenen Egotrips macht. Hier beginnt für den Leser und die Leserin tatsächlich eine Möglichkeit der Anteilnahme an einer Reise, die lockt, aber auch aufklärt, die in der Schilderung persönlicher Erfahrungen andeutet oder schweigt und am Ende einen Weg nimmt, der über das offensichtlich scheinende Ziel hinausreicht.

Santiago de Compostela ist der bedeutendste christliche Wallfahrtsort nach Rom. Es soll sich um den Ort der Grabstätte des heiligen Jakobus handeln, dessen Leichnam unterschiedlicher Legenden über eine phantastische Reise - vielleicht in einem Stein-Sarkophag - am westlichen Rand Europas anlandete und seine letzte Ruhe fand: Sankt Jakob - Santiago. Diese etymologische Herleitung war mir neu, überraschte mich aber nicht. Der heilige Jakobus in seiner Rolle als Kämpfer und Maurentöter, als gewaltbereiter Durchsetzer einer auf Liebe gegründeten Religion war mir neu, überraschte mich und bleibt mir befremdlich. Die Ikonographie dazu findet sich z.B. im Relief der Santiago-Kirche in Logroño, auf die Ulrich Fritsch verweist. Diese Neuigkeiten erwartete ich tatsächlich nicht in der Reisebeschreibung einer Pilgerreise, deren Weg mich selbst seit vielen Jahren reizt und deren Pilger mich seit Jahren mit ihren Erlebnissen bzw. ihrer gewonnenen Ausstrahlung beeindrucken. Ulrich Fritsch hat seit einigen Jahren seine Idee des Yoga erweitert und drückt diese im neu gewählten Namen seines Kursangebots aus: Gemeinwohl-Yoga. Dieser Ansatz macht nicht mehr an den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen Halt, auch wenn diese immer noch der zunächst wesentliche Ausgangspunkt jeden Beginns des Übens des Yoga bleiben. Wesentlich ist, dass wir nicht als Menschen losgelöst sind, unsere Suche nicht innerhalb enger Grenzen der Individualität innehalten kann, wie Atome stehen wir nie alleine, sondern immer in Wechselwirkung und Verbindung zu einer Umgebung, zu anderen, zu unserer Welt. Diese Verbindung ist körperlich oder energetisch greifbar und sei es nur in der Wahrnehmung der Voraussetzungen unseres Stoffwechsels und Atmens. Diese Wahrnehmung schließt aber auch Bereiche unserer familiären, kulturellen, historischen und letztlich spirituellen Verwobenheit mit ein. Der Begriff "spirituell" scheint arg besetzt und fällt mir nicht leicht in seiner Verwendung, beinhaltet aber auch eine so einfache Wahrnehmung des Laufs unseres nächsten kosmischen Systems, unsere Reise im Weg um die Sonne und um uns selbst. Der Weg nach Westen wird morgens von einem Schatten vor uns begleitet, einer Sonne im Zenit am Mittag und Untergang in der weiten Ferne am Abend. So gelangt Ulrich Fritsch nach Santiago mit dem zweiten Namensteil Compostela, das übersetzt das Sternenfeld - campus stellae - bedeutet. Dieser Gedanke war für mich ebenfalls neu und atemberaubend. Die Begräbnisstätte am Ende der Welt, dem Finisterre. Der Ort des Sprungs der Seelen im kosmischen Lauf unserer kleinen Dunkelheit am Abend, der die Helligkeit in Richtung Westen verliert. Auch in der Bretagne findet man den Finistère und selbst in meinem Rückzugsort in Westirland schmunzelte mal eine Französin im Pub von Noreen und Peter Higgins darüber, dass man auf einer Suche in Europa Richtung Westen nicht weiter gehen dürfe als bis hierher, da man sonst Gefahr liefe, in den Ozean zu fallen, aber das ist eine andere Geschichte … der gewählte Ort des legendären Grabes von Jakobus hat alte Wurzeln.

Ulrich Fritsch lässt seine Reise hier nicht enden. Der Ort markiert einen Endpunkt, eine Grenze einer Reise. Wenn man offen für Nuancen des Endes ist, kann man bereit sein, diese weiter zu fassen. Die große Kathedrale in ihrer Renovierung und vielleicht angedeuteten Zweifelhaftigkeit bleibt zurück, ebenso die laute Quirligkeit der Gassen. Nur wenige Meilen weiter findet der Leser durch die Augen von Ulrich Fritsch einen Ort magischen Neuanfangs, zu dem ich an dieser Stelle nichts weiter schreiben werde.

Schnipsel 186: Fatalismus Hinweis

(c) Stefan Scheffler

Es ist nur ein kleiner Text, ein kleiner Hinweis, aber bevor ich ihn vergesse ... aus bekannter Quelle erfuhr ich, dass Walter Moers seinen über die Sendung mit der Maus avancierten Kinderbuchklassiker "Käpt'n Blaubär" mit folgenden Worten einleitet:

Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen.

Vielleicht ist es für Käpt'n Blaubär leichter, dem Schicksal zu trotzen, da er in der Tradition eines Barons von Münchhausen steht, der sich bekanntlich auch schicksalshaft zur Wehr setzten konnte, indem er sich am eigenen Schopfe aus dem Schlamassel zog.

Schnipsel 187: Raphaela Edelbauer - Das flüssige Land

Foto links: Das Autorenfoto des Klett-Kotta Verlages als Freigabe für eine Buchbesprechung:

Raphaela Edelbauers fotografiert von Victoria Herbig (c), weitere (c) Stefan Scheffler.

Wie oft sind wir wie Pippi Langstrumpf und machen uns die Welt, wie sie uns gefällt? Niemals nie, immer mindestens zum Teil, scheint mir. Raphaela Edelbauer las im Januar 2020 in Gießen in einem Gewölbekeller. Die Konzentriertheit des Beitrages der Autorin war gut, ihr Buch "Das flüssige Land" ist gut. Mir brannte eine unbedeutende Frage an die Schriftstellerin unter den Nägeln. Leider hatten meine Sensoren eine starke Witterung Deutschprofis im Gewölbe wahrgenommen. Noch heute besitzen ein bestimmter elaborierter Jargon und Duktus oft im Bündnis mit formstrengem Blick das Potential, mich einzuschüchtern. Spätestens wenn vorgetragene Äußerungen, Bewertungen oder Fragen wirkungsvoll auf die Belesenheit des Fragenden zurückstrahlen und ihn oder sie in ein blendendes Licht setzen, überlege ich mir bis heute, ob meine kleine Detailfrage an so weisheitsvollem Ort angebracht ist. Glücklicherweise fielen dann Begriffe wie "kafkaesk" und "Manieriertheit", die mich meine Scheu noch bis heute immer verlieren lassen, weil ich einen Worthülsenreflex besitze, der mich schlagartig empört, selbst wenn leeren Worten im Streufeuer gelegentlich Zufallstreffer gelingen. Also stellte ich meine belanglose Frage an die Autorin, die mir bis jetzt immer noch etwas peinlich ist, da sie so unwichtig erscheint. Zu Beginn ihrer Reise nach Groß-Einland - auf der Suche nach Antworten rund um den plötzlichen und unerklärlichen Tod ihrer Eltern - entledigt sich die Protagonistin Ruth ihres Mobiltelefons. Da ich Teile der Handlung kannte, hatte ich beim Lesen der Sätze:

Ich müsste einen radikalen Schritt unternehmen und hier stand ich also: An der Bruchstelle des Steins, der neben der Landstraße in die Tiefe führte. In diesen Abgrund warf ich mein Handy. Ich sah es erregt hundert Meter ins Tal fallen, und mir war, als hätte ich einen aufdringlichen Verfolger abgehängt. Ich meinte zu hören, wie es platzte an den gezackten Steinwänden und endlich liegen blieb. Euphorisiert von diesem Geräusch, sah ich noch einen Augenblick in die Tiefe …

… eine unklare Vorstellung, ein seltsames Überlappen zweier Bilder vor meinem inneren Auge … der Abgrund ins Tal als ein steiler Hang neben der Straße, wie ich ihn von Fahrten im Gebirge kenne oder aber eine schmale Felsspalte, die bereits eine Art Ausläufer des Loches ist oder zumindest einen Hinweis auf die alles schluckende Macht dieser sich ausbreitenden unterirdischen Hohlheit darstellt.

Ich war von der absolut souveränen und netten Antwort Raphaela Edelbauers total überrascht. Sie würdigte die Frage mit den selbst überraschten Worten, eben diese Frage sei ihr vor kurzen schon einmal während einer Lesung gestellt worden und sie müsse über die Stelle noch einmal nachdenken, aber nein, es sei kein Spalt zum Loch in Groß-Einland, sondern nur der Abgrund am Rande der Straße ins Tal daneben. (So lassen es die Worte "ins Tal" ja auch vermuten, trotzdem wundere ich mich bis heute über meine Assoziation und bin für die Klarheit der Antwort der Autorin dankbar, auch wenn dieses Detail wahrscheinlich so unbedeutend ist wie einige meiner Nebensächlichkeiten, an denen mein Blick haften bleibt, oder die Unschärfen meiner Nebenpfade, in die ich mich beim Lesen gerne verliere, aber das nur zur Vorrede …)

Diderots Jacques der Fatalist scheint mich mit seinem großen Thema seit dem Eintrag 182 oben in vielen Variationen immer wieder zu locken, dabei weiß ich, dass sich meine Gedanken zu Raphaela Edelbauers Roman "Das flüssige Land" und meine Bewunderung seit der ersten Lektüre nicht geändert haben, die vergangenen Monate haben vielleicht meine Haltung noch bestätigt …

Die Suche der Physikerin Ruth führt sie an einen eigentlich nicht zu erreichenden Ort. Doch die Schickung lässt sie eine Waldschneise finden, die sie in den Geburtsort ihrer Eltern führt. Dort scheint die Welt im Idyll einer Zuckerbäckerkulisse der guten alten Zeit konserviert zu sein. Das schimmernde Kopfsteinpflaster und die schönen Fassaden locken mit einer Postkarten-Reinlichkeit eines Städtchens, das befreit von Wohlstandsvermüllung und ungesunden Zivilisationsexzessen auszukommen scheint. Natürlich trügt das Idyll. Im Zentrum des Romans steht der schändliche Versuch einer Gemeinde, insbesondere ihrer gebieterischen feudalen Führung ein kollektives Nazi-Verbrechen kommunal zu tilgen. Der Ort ist ausgehöhlt, er steht auf einem tiefen Loch, das immer weiter und tiefer ausgewaschen wird. Die für Groß-Einland konstruierte Historie bemüht weitere Gründe eines exzessiven Bergbaus, um die Entwicklung der ins Wanken geratenen Statik einer Bebauung auf "flüssigem Land" zu bekunden. In Interviews äußert Raphaela Edelbauer mehrfach, dass es ihr um eine dichterische Ausgestaltung einer Metapher gehe. Im Kern stehe die ihrer Meinung nach in Österreich kaum bzw. unzureichend gelungene Aufarbeitung der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit und ihrer Verbrechen, sie bezeichnet dies als die österreichische "Unerinnerungskultur". Raphaela Edelbauer bezieht sich konkret auf eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen, dem Bergwerk Seegrotte in der Gemeinde Hinterbrühl, dort wurden KZ-Häftlinge unterirdisch zur Montage von Flugzeugen als Zwangsarbeiter missbraucht. Diesen von der Autorin selbst hergestellten konkreten Bezug nicht ins Zentrum der Gedanken zum Roman zu machen, scheint eigentlich kaum angebracht, und trotzdem fesselte mich die Darstellung menschlicher Verhaltensmuster, die über die Muster der Verdrängung von NS-Verbrechen hinausgehen. Das Bild, auf hohlem Grund zu stehen und sich kollektiv und individuell in die Tasche zu lügen, da die Kraft zur Veränderung eines zur Gewohnheit gewordenen Status Quo in Anbetracht der Größe des Problems innerhalb der tradierten Scheuklappen unmöglich erscheint, wird in diesem Roman schmerzlich präzise den Leserinnen und Lesern vor Augen geführt. Weitere, zum Teil sehr komplexe Themenbereiche z.B. zum Spezialgebiet der Experimentalphysikerin Ruth - einem neuen Zeit-Modell ewiger Gegenwart wie man es in der Traumzeit der Aborigines vermuten könnte - werden in diesem Roman verarbeitet und mit der Handlung anspruchsvoll verwoben. Meine Gedanken während des Lesens waren in einer ständigen Gleichzeitigkeit mit meiner Gegenwart beschäftigt, einem permanenten Abgleich mit den Mustern, die mir im Umgang mit den Abgründen unserer Zeit bekannt sind. Wie blind sind wir, wie gelingt uns unser konsequentes Ausblenden unbequemer Wahrheiten? Wie geschickt gelingen uns Ausflüchte, Ausreden, Arrangements mit der Katastrophe, wie weit kann sich eine Gesellschaft im eigenen System gefangen halten und die Wirklichkeit bis zum Verlust der klaren Wahrnehmung derselben verzerren? Die Zuspitzung im Roman erfolgt in der Vorbereitung eines großen Festes. Während immer größere Bodenanteile wegbrechen, soll der Ort noch einmal schön herausgeputzt werden … eine Achterbahn in der Grube zum Touristenmagneten werden … die Parallelen zu uns lassen sich täglich mit wachen Augen finden. An einer Stelle im Roman steht ein Zitat von Erich Fried: "Die Wahrheit ist dem Menschen zuzumuten." Es kommt auch ein Maskenhändler vor.

In der Wirklichkeit, in der ich schreibe, sieht man jetzt wieder mehr Flugzeuge am Himmel.

Nachtrag: Mit den Suchbegriffen "Mauthausen" oder "Seegrotte" findet man z.B. auf Wikimedia Commons unter anderem Bilddokumente des Bundesarchivs, die die Grausamkeit der Zwangsarbeit oder Inhaftierung in besagtem Konzentrationslager zeigen. Auch eine Fotografie einer unterirdischen Flugzeugproduktion vermittelt einen Eindruck der im Roman geschilderten Thematik. Ich habe lange gezögert, diese Bilder hier zu zeigen oder zu verlinken, mein Zweifel überwiegt an dieser Stelle, dass mein Eintrag der Tragweite des Leides nicht gerecht wird.

Schnipsel 188: Die Weisheit Popes in Jakob Bedfords Thriller "Abtrünniges Blut"

Foto: "View of London Bridge from Southwark as it appeared around 1616, with Southwark Cathedral in the foreground and a number of boats dotted on the water; from an engraving by Vischer. c.1830 Lithograph"

"London Bridge is falling down, falling down, falling down ..." Dieser englische Kinderreim gelangte über T.S. Eliots "The Waste Land" in mein Ohr. Irgendwo in der Nähe meines Ohres ist er mit einer weiteren Verszeile daraus verknüpft, die sich immer wieder als Echo ferner Gedanken in Erinnerung ruft: "I had not thought death had undone so many."

Genauso wie dieser Reim ist mir eine alte Ansicht Londons seltsam vertraut, doch hier weiß ich nicht, auf welchem Weg sie sich mir zum ersten Mal zeigte. Der Autor Jakob Bedford zeigte auf einer Lesung im November 2019 eine ähnliche Zeichnung, die die bebaute Brücke abbildete, und schon war mir ein verlockendes Angebot unterbreitet, mich über den historischen Roman "Abtrünniges Blut" auf die Reise ins alte London zu begeben, um mit dem Protagonisten John Shinfield und seinem mysteriösen Begleiter Paul de l'Estangol die Überquerung der Themse 1749 sinnlich zu erleben. Ich bin normalerweise kein Leser historischer Romane, die Seiten Jakob Bedfords entführten mich aber gut unterhaltend mehrere Tage in eine lohnenswert zu erlebende Vergangenheit. Die Spannung der Romanhandlung ist klug mit den spannungsgeladenen Umständen der britischen Geschichte rund um Bonnie Prince Charlie und die Umtriebe der Jakobiter verknüpft. Den Autor würde ich gerne fragen, warum an einer Stelle seltsamerweise eine Kutsche auf den flüchtenden Shinfield wartete, deren Besteigung Folgen hat, doch dazu verrät vielleicht ein Folgeband mehr. Dankbar bin ich für die Erlebnisse in der Nachbarschaft Dr. Johnsons am Gough Square oder des poshen Neubauprotzes des Hanover Square. Selbst über die modernen Internet-Enzyklopädien hätte ich nicht herausgekriegt, dass es in London lange vor Madame Tussauds ein Wachsfigurenkabinett einer Mrs. Salmon gab. Wie trefflich, dass der Autor die dort verbürgte Darstellung der Hinrichtung Jakobs I nutzen konnte, um einen spannenden Treffpunkt vermeintlicher Verschwörer zu haben. Mitten in meiner Leseflucht fand sich dann auf einer Seite ein Hinweis, der einen Eintrag hier in diesem Schnipsel-Zehnerblock geradezu eingefordert hat: Trost bereiten John Shinfield in seiner Jagd nach dem einem grausamen Mörder Alexander Popes Worte: "Wie es auch ist, so ist es richtig ...", auch wenn ein Gegenspieler wenige Seiten mit seinerseits mit den Worten provozieren wird: "Wir sind nicht nur unseres eigenen Glückes, sondern auch unseres Zufalls Schmied. Und damit gibt es ihn nicht."

Fotos: Jakob Bedford links (©Stefan Scheffler) und Charles Edward Stuart rechts (auf Wikimedia Commons, public domain). Unter folgendem Link findet man eine hochauflösende Darstellung von Mrs. Salmon's Wax Works in London: https://digital.bodleian.ox.ac.uk

Schnipsel 189: Das Gericht der Hure

Fotos: Die Schwarzweißfotos links und rechts der "bouquinistes" sind von Willem van de Poll, gemeinfrei CC0-Linzenz des Nationaal Archief der Niederlande; Foto Mitte: (c) Stefan Scheffler.

Marthes Glaube an die Unschuld ihres Ziehsohnes Clément ist unerschütterlich.

Ich weiß nicht, warum ich immer wieder zu Fred Vargas zurückfinde, wenn ich auf der Suche nach einer Welt bin, in der ein Kaminfeuer brennt. In der kleinen Krimi-Reihe rund um die drei Historiker Marc, Mathias und Lucien, die sich im Pariser Viertel Saint-Jacques in der Rue de Chasle eine vierstöckige Bruchbude, die Baracke, herrichten, findet sich diese Welt. Jeder der kantigen Individualisten, die sich zusammenraufen, um eine Bleibe zu haben, wäre allein vor die Hunde gegangen. Die Kenntnisse ihrer Spezialgebiete der Frühgeschichte, des Mittelalters und des Ersten Weltkrieges werden von den Ermittlern Vandoosler, Kehlweiler oder Adamsberg angezapft, damit diese ihre sie oft auf Abwege führende Spurensuche auch noch dort fortsetzen können, wo die gängigen Ermittlungsmethoden keine Ergebnisse zu Tage fördern.

Den dritten Band "Der Untröstliche Witwer von Montparnasse" hatte ich mir lange aufgehoben, da er der letzte Band ist, mit dem ich in die Welt von Fred Vargas eintauchen kann. Der Zauber stellte sich auch während dieses Leseerlebens schnell wieder ein. Nicht erwartet hätte ich allerdings, dass mir bereits im dritten oder vierten Kapitel ein Detail über den Weg laufen würde, von dem ich sofort wusste, dass ich es nicht mehr verlieren würde, selbst dann nicht, wenn mir die Handlungen und Motive lange ausgeblasst sein werden ...

Der alte Kehlweiler ist sonst der letzte, der nicht an der Unschuld eines Underdogs festhalten würde, egal wie abwegig sie erscheinen mag und aussichtslos zu beweisen. In diesem Kriminalroman schafft die Autorin auf subtile Weise eine Atmosphäre des zwielichtigen Zweifels, eines Unwohlseins der Ungewissheit, da diesmal der Glaube an die Unschuld in Frage gestellt wird und somit die Ermittlung Kehlweilers spannend immer die Möglichkeit beinhaltet, dass sie am Ende den Täter allem Augenschein nach direkt vor sich hatte …

Als der zurückgebliebene, gewaltbereite Kleinkriminelle Clément zum Hauptverdächtigen einer Mordserie wird, fragt er sich durch zu seiner Ziehmutter, der ehemaligen Prostituierten Marthe. Bevor sie sich an ihren alten Freund Kehlweiler wenden wird, gewährt sie Clément Unterschlupf und sorgt dafür, dass ihm ein Bad eingelassen und ihm ein warmes Essen auf den Tisch gestellt wird: "Sie füllte die Teller mit Nudeln und Käse und gab ein weichgekochtes Ei über das Ganze. Clément starrte wortlos auf sein Essen." Mir fällt in der Literatur keine nahrhaftere Geste des uneingeschränkten Willkommens ein, obwohl ich weiß, dass sich eine Suche des Tellerhinstellens in wohlwollender Geste lohnen würde, um weitere solcher Gnadengerichte zu Tage zu fördern. Marthe zweifelt nicht, sie mag sich nicht der besten Kochkunst rühmen, das Mahl ist an dieser Stelle mit allen Zutaten für ein Überleben versehen. Da ich mir nicht sicher war, ob in der Übersetzung ein kulinarische Raffinesse der französischen Küche verloren gegangen ist, schaute ich im Original nach, ebenfalls findet sich die Zutatenfolge: "les assiettes de pâtes et de fromage et cassa un oeuf coque sur le tout".

Dieses oeuf coque oder oeuf de la coque war mir noch etwas suspekt, da ich es als Ei des Hahnes deutete, doch der ist der coq; coques sind die Herzmuscheln und oeuf de la coque ist ein gekochtes, vielleicht weich gekochtes Ei. Das Mahl von Marthe ist herzhaft und herzlich. Ihre unbeirrte Herzlichkeit ist ihre eigentliche Zutat. Hier werde ich nicht verraten, ob sie es dem Falschen vorgesetzt hat. Ihr Gericht für und über Clément war standhaft.

Nachtrag: Die Bilder der bouquinistes oben habe ich ausgewählt, da Marthe sich nach ihrem Beruf als Hure als Buchverkäuferin an einem Quai der Seine bedingt sesshaft gemacht hat. Ein Charakter von Frederique Vargas.

Schnipsel 190: Die Antwort auf die Frage nach dem Schicksal - Snoopy und Charlie Brown

Nicht Charly Brown & sein Freund Snoopy, aber Fynn und sein Freund Balor. Die Sprösslinge sind aus dem Haus von Herrn & Frau Schneider (c).

Mein Dank gilt an dieser Stelle Mike Will, der mir seinen Steg am Wissmarer See für diese Fotoaufnahmen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Gibt es ein alles bestimmendes Schicksal? Diderots Jacques hält sich bei aller stoischen Grundüberzeugung eine Hintertür offen, Walter Moers schickt in seinem Geleitwort zu Käpt’n Blaubär vorweg, dass das Leben zu kostbar sei, um es dem Schicksal zu überlassen. Immer wenn ich an die Grenzen meiner Erkenntnisfähigkeit komme, tröste ich mich mit einem Zitat von Konrad Lorenz: „Ich habe, glaube ich, die Zwischenstufe zwischen Tier und Homo sapiens gefunden. Wir sind es.“ Eine nächste Stufe der Erkenntnisfähigkeit, vielleicht wird es mehrere davon geben, wird dann sicherlich klarer über die Grundkonflikte entscheiden können, die sich der Mensch als oft unlösbare Knoten in den Weg stellt. Diese Cracks werden dann auch feststellen können, ob man sich Knoten in den Weg stellen kann, oder ob sie als Knoten überhaupt ein Hindernis auf einem Weg darstellen.

Also, am Ende geht es wahrscheinlich um die Antwort auf die Frage nach dem Leben an sich, wie sie oben im Zitat von Walter Moers in Verbindung mit der Frage nach dem Schicksal gebracht wurde. Denkt man über das Schicksal oder das Leben nach, gelangt man unweigerlich an den Punkt, an dem sich die eigene Vergänglichkeit in Erinnerung ruft. Rechtzeitig zum Abschluss dieses Zehnerblocks stolperte ich über ein Comic-Bild des Zeichners Charles M. Schulz, das im weltweiten Mediengeflecht kursiert und von dem ich am Ende nicht einmal weiß, ob es auf ihn tatsächlich zurückgeht. Der Schwerenöter Charlie Brown sitzt mit seinem Hund am See, den Blick in die Weite gerichtet … über ihm die Sprechblase mit den Worten: "Some day, we will all die, Snoopy." Dieser Snoopy scheint ein Vorbote der Überwinder von allzu engen Gedankengrenzen zu sein. Wie tröstlich ist seine Entgegnung: "True, but on all the other days we will not."

Das Thema hört an dieser Stelle nicht auf, da der besagte Tag trotzdem kommen wird. Wie lautet also die letzte, unveräußerliche Erwiderung auf die letzten Fragen, die der Mensch stellen kann. Es soll keine Ironie sein, wenn ich hier ein letztes Zitat wiedergebe, dessen Urheber sicherlich nicht als Philosoph zu Ruhm und Ehren gelangt ist. Aber es ist der Weisheit letzter Schluss, sonst wäre es nicht in der mundartlichen Verknappung derart zum Allgemeingut des kollektiven Gedächtnisses geworden und auf ewig mit seinem Verfasser verschmolzen. Es stammt aus einer Pressekonferenz 1992, der einstige Weltklassestürmer hatte eine seiner vielen Bruchlandungen als Trainer hinter sich, die seiner Aura als Sympathieträger kaum je geschadet haben. Es ist von Dragoslav Stepanovic und lautet: "Lebbe geht weider."

Nachtrag: Man könnte auch den Schnipsel 23 noch einmal lesen, das niederländische Sprichwort trägt die gleiche Wahrheit und 21 eine andere.