Schnipsel 111: Blut im Schnee

Die Bilder zeigen digital zugängliche Faksimiles der Berner (Foto links) und Heidelberger (Fotos 2-4) Handschriften des Parzival.

Links: Bern, Burgerbibliothek, Cod. AA 91, f. 56r – Wolfram von Eschenbach: Parzival, dt.: https://www.e-codices.ch/de/list/one/bbb/AA0091

Weitere: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg339i (0434 bis 0436)

Alle Abbildungen unterliegen der (CC BY-NC 4.0); für die Genehmigung der Bilder aus der Heidelberger Handschrift danke ich Frau Dr. Effinger der UB Uni Heidelberg für ihre freundliche Rückmeldung.

Nie sollst du mich befragen … die Assoziation über die Blutstropfen des Sänftenträgers in Ransmayrs Cox-Roman führte mich auf dünnes Eis. Eine ausgeblasste Erinnerung an drei Tropfen Blut im Schnee. Schneewittchens Farben: so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarz wie Ebenholz … wünscht sich im Märchen Schneewittchens Mutter das zukünftige Kind, nachdem die Nähnadel abgerutscht war, und ebenfalls drei Tropfen Blut im Schnee landeten. Über diesen Umweg landete ich bei Wolfram von Eschenbachs Mittelalter-Epos Parzival. Gab es da nicht diese berühmte Blutstropfenszene? Leider kenne ich mich mit diesem Epos tatsächlich überhaupt nicht aus, habe es einmal in der Lesefassung des großen Mediävisten Peter Wapnewski gehört. Mündliche Tradierung. Wie mir aus sicherer Quelle bekannt ist, wurde in Walldorfschulen ebenfalls auf diese Überlieferung des Traditionsgutes gesetzt. Der Rote Ritter, der an der Frage Scheiternde … Auch hier setzte vor dem Wissen eine verschwommene Erinnerung ein. War es Pip aus Charles Dickens Great Expectations nicht auch untersagt, Erkundigungen einzuholen …? Wie lassen sich diese Fäden zusammenführen?

Parzival zieht die geklaute und unter moralisch verwerflichen Umständen erworbene rote Rüstung über das Narrenkostüm, das ihm seine Mutter verordnet hat, die, um ihren Sohn vor den Gefahren des Ritterdaseins - des Lebens - zu schützen, ihn mit einer größtmöglichen Weltfremdheit ausstatten wollte. Lieber einen lebendigen der Lächerlichkeit preisgegebenen Sohn als einen verlorenen. Parzival muss einen enormen Entwicklungsweg gehen, um aus dieser Spätzünder-Nische herauszukommen - Wapnewski nennt ihn einen solchen. Der höfische Weg wird geebnet, die höfische Erziehung erfolgt durch einen Lehrer, der aber die Warnung ausspricht: Frage nicht (… das ist unhöflich)! Genau dieser Rat verhindert, dass Parzival zum höchsten Amt berufen werden kann, das es in der Mittelalter-Epik gibt: König des Grals. Der dahinsiechende Gralskönig Anfortas hätte befreit werden können, Parzival hätte das Amt übernehmen können, wenn er gefragt hätte, wie es die Vorsehung verlangt hat … die Frage bleibt aus. Nun hätte die Geschichte ein zweites Mal enden können. Aber am Ende lernt der Rote Ritter mehr, legt irgendwann auch das unterschwellige Narrenkostüm ab und fragt und wird zum Gralskönig. So knapp kann dieser Weg geschildert werden. Aber auf diesem Weg muss es zu Umbrüchen kommen, blutigen Entscheidungen … und einem Moment, wo drei Tropfen Blut aus einer vom Falken geschlagenen Gans oder Ente in den Schnee tropfen und Parzival in eine meditative Trance versetzen, an deren Ende Entscheidungsklarheit herrscht - ich hoffe, ich stell das nicht modern falsch dar. Auch hier verkürze ich, weil mir das Detail wichtig ist, das wohl in mir schlummerte, und für mich den eigentlichen Reiz des Motivs ausmacht. Die Schicksalskonstellation will, dass die Blutstropfen in sumerlîche[m] snê leuchten. Eine Wetterlaune - ausgerechnet Merkur hatte seine Hände im Spiel - ließ den Boden die Kontrastfarbe annehmen, auf denen die roten Tropfen Blut Bedeutung erlangen konnten. Ich wünschte, ich wüsste genug, um über die expressive Kraft Eschenbachs Bildersprache, seine Wortgewalt, seine Beliebtheit, sein dichterisches Selbstvertrauen, einfach seine Wucht schreiben zu können, doch dazu weiß ich tatsächlich zu wenig.

Nie sollst du mich befragen singt in der Wagner-Oper Parzivals Sohn Lohengrin (… noch Wissens Sorge tragen - heißt es weiter und bringt den früheren Erkenntnisapfel wieder ins Spiel). Unbekümmert wird Toni Buddenbrook zu Beginn des Mann-Romans mit dem Satz konfrontiert "Den Düwel ook, c'est la question" - der in Frageform zu lernende Katechismus verlangt gehorsames Auswendig-Antworten. Ca. 700 Seiten später endigt sich der Roman irgendwo mit der Erkenntnis: "So ist das." Frageverbote oder ein Zurückzucken vor der Antwort, das ist wohl mein Thema, das mich fasziniert. Harry Potter soll den Namen nicht aussprechen - He-Who-Must-Not-Be-Named. Zu groß die Gefahr, zu groß die Angst, zu scheitern. (Die AfD versuchte übrigens auch, in einer Pressekonferenz ein Frageverbot zu verlangen, und scheiterte unter dem Spott der Journalisten.) Margarete im Faust will es mit ihrer Gretchenfrage wissen: "Wie hast du's mit der Religion?" Qianlong ist mächtig, er braucht die Frage nicht zu verbieten, es herrscht bereits das Verbot, dem chinesischen Kaiser in die Augen zu blicken. Irgendwo bei der Recherche habe ich in der Auseinandersetzung mit Eschenbachs Parzival den Hinweis auf den griechischen Begriff Καιρός (Kairos) entdeckt. Am Ende gelte die Lehre, dass es auf das richtige Timing ankomme, wann wir also wagen, den Finger in die Luft zu strecken, wann wir lieber aufhören, uns wegzuducken und es nobler wird zu kämpfen - dear Hamlet. Fragen wir nie Steve Martin in Roxanne (der Hollywood-Version des Cyrano de Bergerac) nach der Größe seiner Nase, wenn wir im zwîfel sind, fragen wir bei den Fraggles die Allwissende Müllhalde. Echte Macht braucht kein Verbot.

Schnipsel 112: Nadolnys Gott der Frechheit

Zeichnungen außen: (c) Stefan Scheffler;

Bilder Mitte: Quecksilber, Merkur und ein Caduceus (auf Wikimedia Commons, public domain).

Am Anfang Sten Nadolnys Romans Gott der Frechheit muss der von den Ketten befreite Gott Hermes noch ohne seine Attribute Helm, Sandalen und seinen Hermesstab Caduceus auskommen, doch auch so gelingt ihm ein Comeback der Lebensfreude, diesem wuschig klugen Gott der List und kreativen Tücke. Der Reiz des Romans ist das Aufeinanderprallen der antiken Schläue auf die kontrastreiche Welt der Wendezeit der 1990er Jahre. Nadolnys Roman ist eher ein Mobile als ein Mosaik, da neben der Vielfalt der Motiv-Überblendungen, Schauplätze und dem Feuerwerk an Gegenwartseindrücken die alte Balance ein Thema ist; Hephaistos Eisen- und Zahlenwelt in all ihren Auswüchsen wird wieder einmal überprüft, indem das lustvoll Ungezügelte, die unbändige Intuition ihr als Gegenentwurf in die gegenüberliegende Waagschale hüpft. Eigentlich hüpft Nadolnys Hermes in die Ohren von Hunden und ohrringfreien Menschen, um dort Zuflucht, Einfluss oder Einsicht zu suchen. Die alkoholisierte Unbekümmertheit der Zündler vor einem Flüchtlingsheim wird nicht mehr durch die Unbeschwertheit des flinken Gottes weltanschaulich abgedeckt - da bleibt Hermes der "Gott der langen Wege und der Fremden".

Ich kann mich nur noch blass an die Details der Handlung erinnern, unvergessen ist aber die Erweckung dieses umtriebigen Gottes, die Ikonographie der geflügelten Sandalen. Der Caduceus in seiner Bildsprache der zwei gewundenen erdnahen Schlangen, die in ihrer Zweiheit die gerade Linie des Stabes erklimmen und über diesen Weg am Ende Flügel erreichen, ist mächtig (und wohl schon festes Schmuckwerk der suchenden Esoteriker der Gegenwart). Wie umtriebig dieser Götterbote ist, zeigt sich aber in der Fülle der Namensgebungen, egal ob in der griechischen oder römischen Benennung. Uns erscheint ein Hermesbote wohl tatsächlich häufiger an der Haustür mit einem lächelnden Amazonen-Paket als mit einer wichtigen Zeus-Botschaft. Auf Hermes gestoßen bin ich tatsächlich erst wieder in Ransmayrs Roman aus Schnipsel 110. Mercury oder quicksilver sind die englischen Bezeichnungen für dieses quicklebendige Metall, das neben seinen beeindruckend regen Eigenschaften leider auch böse Nebenwirkungen hat.

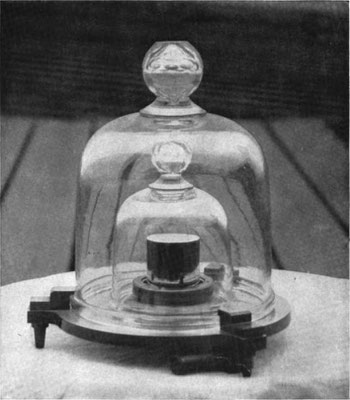

Douglas Adams sind wohl die nordischen Götter Thor und Odin ins Ohr gehüpft. In seinem Roman Der lange Fünfuhrtee der Seele treiben sie ein befremdliches Unwesen. Glücklicherweise sind sie oder Adams so hammerwerfend unkontrolliert, dass von diesem Roman am Ende nur die verwirrende, aber immerhin amüsante Erkenntnis übrig bleibt, dass man knappe 300 Seiten gelesen haben kann, ohne am Ende zu erfahren, warum oder ob man überhaupt einen Anfang tatsächlich gelesen hat - mystisch. Genial ist aber die Idee hier, dass der nordische Thor seinen fetten Hammer so gewaltig auf der Erdrotation unterbringt, dass sich tatsächlich ein Grad einer Maßeinheit um ein billionstel Teil so verschiebt, dass sich ein kleinster Spalt zum Hindurchschlüpfen aus der Wahrheitsrotation in eine matschige Ursuppe eröffnet, auf deren umstürmten und umblitzten Inseln die alten Gott-Gesellen ihr Überwintern eingerichtet haben. Vielleicht sind die Symbole an manch einem Gebäude nur Postkarten aus dieser Parallelwelt. In unserer Realität findet sich gerade die Nachricht, dass in Paris das Ur-Kilogramm, ein Batzen Metalldings, gegen messbares Definitionsgut ausgetauscht wird. Da hat Hephaistos wohl wieder die Finger im Spiel.

Bilder auf Wikimedia Commons, public domain; Bild Mitte in Kopenhagen von Jebulon.

Schnipsel 113: 3/4tel

Ich mag die knappen Zahlen, das zweitbeste Bett, die halbe Wahrheit, die absurden Abstände zwischen den Primzahlen, die Pause zwischen zwei Gedanken, den Moment des unterbrochenen Kontinuums oder den bestimmt ungeraden Beschleunigungsfaktor, wenn mein Geist jedes leider nur scheinbar stabil geglaubte Naturgesetz überwindet und auf eine Geschwindigkeit beschleunigt, sodass tatsächlich der Moment eines Fingerschnips reicht, um mit meinem Gedanken am Rande des Universums zu stehen, ja man kann da stehen! An Zahlen in ihrer einfachsten Ausprägung scheitere ich bis heute, sodass mir das Ungefähre einer Strecke, einer Menge oder Dauer ausreichen muss. Ich glaube nicht, dass man in England je Shillinge, Pennies, Pounds, Yards, Feet, Stones oder Pints egal ob in dezimaler oder Dutzender Logik ernsthaft anders als grobe Schätzvorstellungen gesehen hat. Sympathisch war mir mal ein Biologielehrer, der in einer Mathevertretungsstunde die Arme ausstreckte und uns in der Geste eines Menschen, der ein unsichtbares Paket zeigt, sagte: "Was wirklich wichtig ist, ist, dass ich grob weiß, das ist ungefähr ein Meter." Von einem Kunstlehrer lernte ich, dass man kein Lineal braucht, um ein Bild in ein Passepartout zur legen. Der Vater eines Freundes zeigte mir, dass er auf ca. einen halben Millimeter im Maßbereich von 5 Zentimetern schätzen, eher schon sehen konnte, und wenn ich einen Baum einpflanzen möchte, steht er am Ende ohne Lot gerade.

Harry Potter wird aus der Muggle-Welt in die Parallelwelt der Zauberer geführt. Der Eintritt erfolgt am Bahnsteig neundreiviertel, King's Cross Station London. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Einfall von J.K. Rowling schätze. Es gibt keine Maßeinheit, die erklärt, woher ich die Zeit stibitzen konnte, um in die Welt von Hogwarts einzutauchen. Nur den universellen Schlüssel für den garantierten Erfolg eines Kinderbuches kann ich verraten, ich habe ihn von Steve Lutman, einstmals Literaturdozent an der University of Kent in Canterbury, gelernt: If you want to write a successful adventure story for children, there is one rule you must keep in mind: Get rid of the parents. Charles Dickens, Enid Blyton, Astrid Lindgren, J.K. Rowling, Erich Kästner, … die Reihe ließe sich fortsetzen.

Fotos Mitte: Die Replik eines Urmeters in Paris, Foto von Ken Eckert: First Metre, Paris (CC BY-SA 4.0); daneben eine Replik eines Standard Kilos in den USA (auf Wikimedia Commons; public domain).

Fotos Außen: (c) Klexx

Schnipsel 114: Die ungeahnte Macht der Kinder in Mankells "Der Chronist der Winde"

Bilder von Kindern im Elend bilden den Hintergrund von Nachrichtensequenzen, für wenige Sekunden flimmern sie über den Bildschirm, empören uns und werden abgelöst vom Bild der Börsenkurve. Im Film oder in der Literatur wirken sie länger nach, sind aber wohl am Ende doch weit genug weg, um den kultivierten Reflex des Ausblendens nicht ernsthaft zu gefährden. Trotzdem, der Film Tsotsi aus dem Jahr 2005 zeigt uns das Milieu eines afrikanischen Jugendlichen, der sich mit Morden an Reichen versucht aus dem Elend zu ziehen. Für dieses Elend steht das Bild der Röhrenkinder, Kinder, die in aufgestapelten Kanalröhren als Obdachlose hausen, inszeniert wie eine aus der Ferne betrachtete Persiflage auf einen modernen Wohnblock. Die Assoziation von Bienenwaben drängt sich auf, verbietet sich aber sogleich wieder aufgrund des Maßes an Schutzlosigkeit, das dieses Konstrukt tatsächlich widerspiegelt. Die Romanvorlage für den Film lieferte Athol Fugard.

Henning Mankell verdiente sich als der wohl größte europäische Krimiautor der 2000er Jahre viel Ruhm und Ansehen, sein Herzblut schlug aber in seiner zweiten Heimat Mosambik. In Maputo war er zusammen mit Manuela Soeiro Intendant eines Theaters. Dieses Theater stand und steht für mehr als ein kulturelles Angebot, es trägt die Programmatik einer Hoffnungsarbeit in sich. In Afrika siedelt Henning Mankell seine Romane an, wenn er die Schauplätze seiner Wallander-Krimis in Südschweden literarisch verlässt.

Einer dieser Afrikaromane trägt den deutschen Titel: Der Chronist der Winde. Mankell kann man vielleicht in der Tradition Georg Büchners Darstellung des Pauperismus in seinem Bühnenfragment Woyzeck sehen. Diese Deutungsrichtung, die Darstellung der Tragödie eines Paupers legt Professor Alfons Glück seiner Woyzeck-Analyse zugrunde, um zu zeigen, dass Büchner mit seiner Dramenfigur einen systematisch, umfassend ausgebeuteten Menschen zeichnet, der an keiner Stelle in der Lage ist, die Strukturen, die diese Ausbeutung schließlich in die Katastrophe des Mordes an Marie und letzten Endes in die völlige Selbstdestruktion führen, zu erkennen. Nur einmal ahnt man Woyzecks Erkennen, wenn dieser (wie bereits in Schnipsel 42 zitiert) sagt: "Wir arme Leut – Sehn Sie, Herr Hauptmann: Geld, Geld! Wer kein Geld hat ... Ich glaub', wenn wir in Himmel kämen, so müßten wir donnern helfen." Mit Marie trifft Woyzecks Wut letztendlich eine Person, die für die wahren Gründe der Verelendung nicht verantwortlich ist, so in etwa Alfons Glück in meiner Erinnerung. Auch meine konkreten Leseerinnerungen an Mankells Roman sind mittlerweile verblasst, nicht diejenige allerdings an die große Tragödie, die der Autor anhand einer gefundenen Eidechse entwickelt. Die Kinder der Straßenbande um den Jungen Nelio finden im Aktenkoffer eines bestohlenen Reichen eine tote Eidechse und leiten daraus ab, dass diese Eidechse das Geheimnis des großen Reichtums des Reichen ist, vielleicht aller Reichen. Sie ersetzen die tote Eidechse durch eine lebende, um dem bestohlenen Mann "etwas zum Denken zu geben […] Wir haben jetzt die Macht über ihn", heißt es. Das Hinterlassen einer Eidechse am Tatort wird zum Markenzeichen der Bande, die somit tatsächlich Macht gewinnt in den Köpfen der politischen Oberschicht, mehr Macht als sie selber in der Lage ist, zu erkennen. Die Mächtigen wittern nämlich eine gezielte und organisierte Bewegung, die die Grundfeste der etablierten Ungerechtigkeit in Angriff nehmen möchte, sie tatsächlich unterwandern könnte. Darin liegt die Tragik, dass die Opfer der Armutsstrukturen für einen Moment in den Besitz einer starken Symbolik kommen, deren Potential sie letztlich nicht erkennen. Am Ende zeichnet sich eine Lösung in einer aufklärerischen Theaterarbeit ab und es braucht einen Chronisten, der aller Welt erzählt … und der vielleicht wichtiger wird als die anfängliche Sehnsucht nach dem "Gott der zerrauften Rudel, den es irgendwo geben mußte …"

Bilder der Echse und Maputos sowie Henning Mankells auf Wikimedia Commons, public domain.

Schnipsel 115: Wallanders Auerhahn

Bis heute löst das Wort Schweden unterschwellig eine Wohlfühlatmosphäre aus, und das liegt sicherlich nicht an den Möbeln, die einmal in Douglas Couplands Roman Generation X eine literarische Erwähnung finden. Es ist schlicht und ergreifend das Pippi Langstrumpf Idyll mit Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt, die Ferien auf Saltkrokan oder Bullerbü oder Lönneberga, wo die maximale Gefahr von einer Prusseliese oder Krösa Maja ausging und immer am Ende gebannt werden konnte. In dieser Welt der schwedischen Kindheitserinnerung der Europäer gab es immer einen Knecht Alfred oder einen Hammer, der die auf dem Kopf steckende Suppenschüssel zerschlagen konnte. Die Umbrüche der Neunziger und 2000er Jahre machen vor Schweden nicht Halt und Henning Mankell stellt der ins Land eindringenden neuen Qualität von Kriminalität und Gewalt seinen Kommissar Kurt Wallander entgegen. Die Krimis fesseln wie viele andere Krimis auch, das Genre mit der fiebrigen Suche nach der Lösung, dem eigenwilligen, kauzigen Kommissar, dem Showdown am Ende wird auch hier klassisch bedient. Doch genau der Kern der Thematik einer neuen Grausamkeit weckt auch einen Zweifel. Welche Tendenz verfolgt Mankell, was will er uns sagen? Warum rückt die Brutalität der Verbrechen so sehr in seinen Fokus als Autor? Ich stelle mir vor, dass es einerseits die Mahnung ist, vor der Welle der Gewalt und Maßlosigkeit der Verbrechen und des Missbrauchs nicht wegzublicken, gegebenenfalls auch dieser um sich greifenden Verrohung konsequenter gegenüberzutreten, und nicht das Gut eines stabilen Wertesystems kampflos zu opfern. Die Täter kommen dabei nicht nur aus der Ferne, die Saat ist im System angelegt, das eben nicht mehr sich in einem skandinavischen Rückzugsgebiet in falscher Sicherheit wiegen kann. Ganz nah sitzen häufig die Kriegs- oder Gewaltgewinnler, falsche Saubermänner, größenwahnsinnige Nationalisten, Missbrauchende. Mankell liefert gerade nicht die Antwort, dass das Unheil Schweden von außen heimsucht, die Ursachen sind miteinander in einem Wechselverhältnis von Innen und Außen miteinander verwoben und oft in der Vergangenheit angelegt, in der die Abschottung einfacher, der Rückzug hinter eine Fassade möglich war. Ystad ist mit seinem Kai eine poröse Stelle. Hier manifestieren sich die verborgenen Ursachen und Wechselwirkungen nur schneller. Hier steht Kurt Wallander und blickt nach Riga oder kämpft in der Finsternis - immer übermüdet, immer auch am persönlichen Limit - nicht nur gegen das Verbrechen, sondern auch gegen seine privaten Niederlagen oder die ungesunden Verführungen, die an die Stelle ehemaliger familiärer Stabilität treten. Die Romane erreichen immer einen Wendepunkt, dieser wird erreicht, wenn ein kleines Detail ein Umdenken bewirkt oder so viele Fäden ins Leere gelaufen sind - meist mit der lakonischen Feststellung Wallanders: "Jetzt wissen wir das" - bis klar wird, dass die Suche eine neue Richtung braucht. Dann erreicht die Ermittlergruppe den Punkt, der mit den Worten ausgedrückt wird: "Jetzt war der Durchbruch erreicht."

In dieser Dynamik der Fälle hat Henning Mankell einen seltsamen Fixpunkt eingebaut. Ein kleines Detail, das mich nie ganz in Ruhe gelassen hat, und zu dem ich bis heute ein ebenfalls angespanntes Verhältnis und ungelöstes, vielleicht uneiniges Verhältnis habe wie zu den Krimis an sich. Der Vater Wallanders ist Maler. Die Entscheidung seines Sohnes, zur Polizei zu gehen, wird über viele Romane als Konflikt zwischen Vater und Sohn geschildert. Die oft widerborstige Art des Vaters würde aggressivere Motive seiner Malerei vermuten lassen, er malt aber immer das gleiche Landschaftsidyll. Einmal bedeutete der materielle Erfolg dieser Bilder, ein Grundeinkommen für die Familie zu sichern, aber der alte Wallander hält an diesem Motiv fest. Er malt nichts anderes. Dieses Motiv gibt es allerdings in zwei Varianten, mit oder ohne Auerhahn. Die Entscheidung scheint ohne Muster zu erfolgen. Eine seltsame Stetigkeit …

Irgendwo habe ich gelesen, dass Henning Mankell den Großteil seiner Wallander-Krimis in Afrika geschrieben hat.

Bilder auf Wikimedia Commons, public domain, in der Mitte der Kai von Ystad.

Schnipsel 116: Bukowskis Bote

Über Hermes oder Hermeneutik oder hermetische Abschottung würde ich gerne noch mehr wissen. Der Bote wird zum Interpreten, der die Botschaft auch in seinen Worten so übermitteln muss, dass sie auf Verständnis trifft. Botschaften aus den Sphären der Obrigkeit bedürfen oft einer Entschlüsselung, da liegt auf dem geflügelten Sinnträger auch eine Verantwortung. Man kann sie als Last sehen oder als enorme Freiheit. Auch hier muss ich noch einmal nachdenken.

Ich glaube es war der deutsche Entertainer Juhnke, der einmal Falladas Trinker gespielt hat, und seine eigenen Skandale und Abstürze einmal mit der Rolle eines Onkels verglichen hat, den es in jeder Familie gibt. Das Enfant terrible, der ungebetene Gast, der, wenn er da ist, von allen geliebt wird. Dieser Gedanke birgt die Gefahr der Selbsttäuschung. Charles Bukowski hat sich in diese Schnipsel verirrt, mein Freund Kai wird sich freuen, dass er hier zu Besuch kommt. Sein Roman Der Mann mit der Ledertasche schildert, wie jemand die Stellung bei der Post über Jahre nur im Suff aushält und liederlich ausführt, um sich am Ende doch dafür zu entscheiden, Schriftsteller zu werden. Irgendwo habe ich gelesen, dass mit Bukowskis Image als trinkendem Provokateur eine kontrollierte Imagepflege einherging. Ihm war vielleicht die eigene Botschaft wichtiger als die langweilige Rolle des Boten. Wie gesagt, ich muss noch einmal darüber nachdenken ...

Fotos außen: Links: Charles Bukowski aufgenommen von Artgal73: CharlesBukowski-1 (CC BY 2.5); rechts der Anschlag am Geburtshaus in Andernach aufgenommen von Bolcuse: Charles Bukowski Geburtshaus Andernach Gedenktafel, neu zugeschnitten (CC BY-SA 3.0).

Schnipsel 117: Geborstene Grenzen, Caspar David Friedrich in Hamburg

"Deuten heißt einen verborgenen Sinn finden", sagt Sigmund Freund in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Über die kritische Haltung zu Freud habe ich bereits in 58 berichtet. Auch in meinem Text über Popper hätte der Hinweis stehen können, dass die Psychoanalyse auf Karl Popper wie ein rotes Tuch gewirkt haben muss, immer wieder grenzt er sich von deren Methodik ab. Für mich haben die Texte Freuds bis heute eine große Faszinationskraft, da ich die Unbeirrbarkeit Freuds bewundere, mit der er an seiner Sicht auf den Menschen und dessen inneren Plan bzw. seelischen Funktionierens festhält. Auch hier kenne ich mich nicht gut genug aus, um Freuds Leistungen zu bewerten, mir ein wirkliches Urteil erlauben zu können. Vielleicht ist es die oben angesprochene Faszinationskraft, die auf meinen damals jugendlichen Sucheifer wirkte und bis heute noch nachhallt. Viele der Aussagen habe ich auch damals als fragwürdig und zum Teil vereinfachend oder konstruiert empfunden. Die verallgemeinernden Aussagen, warum das Werk der Künstler Ausdruck einer arbeitenden Neurose ist, trifft bestimmt nicht umfassend zu. Aber für Kafka schien mir mit dem Vokabular Freuds Traumdeutung wenigstens ein Weg geebnet, um für die Deutungsarbeit an diesem verrätselnden Autor (Walter Benjamin drück das so ähnlich aus) einen Ansatz zu haben.

Aussagen, dass es beim Menschen Tendenzen gebe, "welche wirksam werden können, ohne daß er von ihnen weiß" oder dass es eine Abneigung des Gedächtnisses gebe, "etwas zu erinnern, was mit Unlustempfindungen verknüpft war" lassen mich bis heute aufhorchen. Freud zeichnet innere Mechanismen des Verdrängens nach, schaut dabei genau auf Entwicklungsphasen oder geht auf die Funktion oder Nützlichkeit dieser Fähigkeit zur Verdrängung ein, z.B. als Bewältigungsstrategie in der Folge einer Traumatisierung. Spannend ist also, dass es da unter einer sichtbaren Oberfläche der Fassade oder des bewussten Denkens eine tiefere Ebene gibt, ein Unbewusstes. Er benutzt den Begriff unbewusst viel häufiger als den Begriff, der Einzug in den Sprachgebrauch gefunden hat: unterbewusst. Zu diesem Unbewussten gibt es Zugänge bzw. es kommt zu gelegentlichen Durchbrechungen der Schicht, die uns von diesem Unbewussten trennt: Träume, der sprichwörtlich gewordene Freud'sche Versprecher oder andere Fehlleistungen, die Fenster in die Tiefe sind. Bei den Träumen unterscheidet Freud zwischen dem manifesten Trauminhalt, in dem sich die Tagreste des Erlebten finden, und dem latenten Trauminhalt, den man vielleicht als eine Botschaft lesen kann. Das mögen moderne Schlafforscher und Gedächtnisforscher heute in einen anderen Notwendigkeitszusammenhang stellen, der Idee in ihrer Zeit gebührt Anerkennung. Menschen in ihrem Panzer zu betrachten, ihrer Verkrustung, ihrer Abschottung, ist etwas, das man der Alltagswahrnehmung zuordnen kann - vielleicht dient es der kulturellen Stabilisierung -, Menschen in den Momenten wahrzunehmen oder um sich zu haben, wenn Krusten aufbrechen, Gespräche eine andere Qualität gewinnen, Blicke in eine Seele zulassen oder freigeben, die nicht vom Lächeln oder Gesichtsausdruck einer Werbepause verfälscht werden, sind seltener. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf, wo auch immer der sich befindet, erfuhr ich, dass das Bild Das Eismeer von Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle hängt. Ein Bild in einem Museum zu besuchen reicht manchmal, finde ich. Zwischen Freuds Vorlesungen und dem Gemälde Friedrichs liegen fast zwei Generationen, zu dem Bild müsste man sicherlich auch ganz andere Dinge sagen oder wissen ...

Fotos: "Das Eismeer", ein Detail daraus, Selbstporträt von Caspar David Friedrich (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel 118: Apperzeption

Die französische Krimiautorin Fred Vargas hat in ihrem 2018 erschienen Adamsberg-Krimi Der Zorn der Einsiedlerin erneut einen Auftakt geschaffen, der mit einem feinen Pinselstrich unterstreicht, warum sie einen jenseits der von ihr sicher beherrschten Genrebearbeitung in ihren Bann schlägt. Der überhebliche Maître Carvin jongliert mit Fremdwörtern, um seine Überlegenheit zu demonstrieren … ich hoffe er wird in Danglard später seinen Meister finden. Heteronom und Apperzeption wollen Zugangsdistanzen schaffen. Es sind Schallwellen, die selten wahrzunehmendes semantisches Gut übermitteln. Zwischen der Wahrnehmung (to perceive fällt mir ein) und dem Verstehenwollen (to apprehend fällt mir ein) gibt es ein starkes Bündnis, das unsere Konstruktion von Wirklichkeit bedingt. Wir können nicht außerhalb der Deutungsfilter unserer Verstandesarbeit auffassen. Deuten ist nicht nur eine Suche nach verborgenem Sinn, sondern auch ein Automatismus, der an den Sehnerv gekoppelt ist. Was sehen wir … ?

Links: Wikimedia Commons, public domain; rechts ein Matchbox Spielzeugauto von 1972.

Schnipsel 119: Das Bild im Brennpunkt

(c) Stefan Scheffler

Schüler einer achten Klasse wollten lieber für die Optik-Arbeit in Physik lernen, als am Ende einer Englischstunde eine Anekdote zum Kettcar anhören, die Gefahr lief, etwas länger auszufallen - beide Lesarten sind möglich. Präzise die Unterbrechung durch einen Vierzehnjährigen: "Muss los." Dabei habe ich selbst die Lichtbrechung durch den Vergleich mit dem sich verkantenden Rädern eines Kettcars verstanden, die auf den Widerstand eines Bürgersteigs treffen. Licht im Übergang zur dichteren Durchlässigkeit verändert die Laufrichtung.

Die Lupe meines Großvaters bündelt das Licht einer Kerze in einem Punkt, bevor sie es jenseits dieses Punktes wieder entlässt, z.B. in Richtung der Augenlinse, immer natürlich über den Umweg eines Zwischenstopps auf einer anderen Oberfläche. Wenn das Bild der optisch gebannten Kerze den Weg noch durch Brille, Linse und Augapfelglibber schafft, entsteht an der Netzhaut ein schuppenschillerndes Spektakel, das auf die wohlwollende Weiterleitungsbereitschaft des Sehnervs trifft, um sich nach wenigen biochemischen Transformationen in reines Gedankengut aufzulösen. Die zweidimensionale Abbildung im Physikbuch ist ersetzbar, die Haptik der auseinanderschraubbaren Lupe mit dem Innenleben einer ca. 6,3 cm durchmessrigen Glaslinse nicht, schon gar nicht mit den Erfahrungen dieser alten Lupe und den Bildern versengender Blätter, versengenden Geästs, versengenden Papiers oder schmerzender Hautwunden, wenn es die Sonne einzufangen galt. Noch heute kann ich nicht an einer Kerze vorbeigehen, ohne über die Idee nachzudenken, deren auf den Kopf gestelltes Spiegelbild an einer Wand mit zwei Griffen in die Schreibtischschublade entstehen zu lassen.

Nie bis vor Kurzem habe ich aber darüber nachgedacht, was mit diesem Bild tatsächlich im Brennpunkt einer Linse passiert. Ist es noch als Bild da? Trifft auf diesen Punkt vielleicht die Aussage zu, dass es einen kleinsten Moment der Gefahr einer Verschmelzung in reinstes Weiß gibt, die jedes Mal erneut überwunden werden muss, die wir gar nicht sehen. Meine netteste Physiklehrerin hat mich auf die außergewöhnlichen Eigenschaften dieses wellenteilchenartigen Mediums Licht mehrfach hingewiesen. Die Zeit, die das Ab-Bild braucht, um durch die Linse an einer Stelle x aufzutauchen, ist wohl ohne Verzögerung oder Verzerrung je nach Durchgangsbereich in der Linse. Das heißt, im Brennpunkt kommt keine zeitversetzte Variante bzw. Neuzusammensetzung unterschiedlicher Aussendungsmomente an, sondern die reine Duplizität des Dings an sich, ohne in sich zusammenzufallen oder ganz zu verschwinden … jedes Mal überwindet sie diesen brenzligen Punkt und kommt als wahrnehmbares Vergangenes zum Vorschein. Was für ein Phönix. Der Seinszustand in diesem Punkt würde mich tatsächlich interessieren, mehr als dessen Dauer. Vielleicht bricht aber doch manchmal das System in unregelmäßiger Taktung zusammen und verliert Energie in reines Weiß, who knows?

P.S.: Ein weiterer Lieblingsphysiklehrer gibt aber zu bedenken, dass, wenn mich der Seinszustandes des Bildes im Brennpunkt interessiert, ich immer den Seinszustandes des Bildes zuvor mitberücksichtigen muss. Das verweist ja geradezu auf Freud ...

P.P.S: Ich hätte bei meinen Leisten bleiben sollen. Nur ein Teil der Wahrheit wandert durch den Brennpunkt, das Parallellicht. Alle krummen Ausgangsstrahlen, die am Ende sich wieder auf der anderen Seite mit den geraden Gesellen zur Vollständigkeit einen, nehmen Bypässe. Das sollte jeder Achtklässler wissen. Also köchelt im Brennpunkt nur ein laues Zusammentreffen der Linientreuen, na dann ...

Beide Bilder Wikimedia Commons, public domain.

Schnipsel 120: Kafka & Tom und Jerry

Foto links: Thomas Leuthard: Against the Stream - photo by Thomas Leuthard (CC BY 2.0); rechts: Otomar Anschütz (auf Wikimedia Commons, public domain).

Einer der kürzesten Texte in deutschen Schulbüchern ist Kafkas "Kleine Fabel":

»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie.

Wie schnell man Kafka wieder deuten kann. Ausweglosigkeit, Absurdität, Moderne, Unentrinnbarkeit … vorschnelle Schlüsse: Apperzeption. Wie selbstverständlich liest man in der Parabel die Situation hinein, dass die Katze hinter der Maus herrennt, diese also zwischen Maus und Katze ist. Das passiert aber nur in unseren Köpfen, im Text steht das an keiner Stelle. Dort steht, dass die Katze der Maus den Rat gibt, ihre Laufrichtung zu ändern. Die aufeinander zurasenden Wände ergeben sich tatsächlich aus der Perspektiv-Wahrnehmung der Maus. (Das könnte man mit Gryphius' nahendem Port aus Schnipsel 42 vergleichen oder Rilkes schauendem Kunstwerk aus 24 …) Die Falle könnte die Katze sein, die Katze könnte neben der Falle lauern, wir wissen es nicht. Dass es keinen Sinn macht, den wichtigen Rat der Katze zu ignorieren, habe ich immer verstanden, und wenn nur aus der Galerie-Beobachtung. Irgendwann muss ich mal die Magdeburger Halbkugeln erwähnen. Außerdem sollten Kafkas Maus zur Unterstützung Jerry und Speedy Gonzales genannt werden, ihr Vetter Mick ist mir zu mainstream.

Alle Bilder außer unten links auf Wikimedia Commons, public domain. Das Bild rechts unten zeigt Mahatma Gandhi, der die Laufrichtung des Salzmarsches bestimmte, glaube ich. Die versperrte "Sackgasse" findet sich in Alsfeld - Foto (c) Stefan Scheffler.