Schnipsel einundsiebzig: Das kleine Michelchen

(c) Stefan Scheffler

Vom Pilgrimstein oder der Elisabethstraße kommt man zum magischen kleinen Michelchen, der mittelalterlichen Kapelle mit dem Pilgerfriedhof für diejenigen, die die Wallfahrt nach Marburg nicht überlebt hatten. Irgendwie scheinen hier die kleine Kapelle und die große Wallfahrtskirche auf Augenhöhe zu liegen. Und mit diesem kleinen Umweg geht es in das große deutsche Mittelalterepos ...

(Übrigens stammt der Spruch "Umwege erhöhen die Ortskenntnis" von Kurt Tucholsky.)

Schnipsel zweiundsiebzig: Lesarten

Wenn ich etwas aus dem Studium der Mediävistik mitgenommen habe, dann die feine Methode der lectio difficilior. Wenn es zwei überlieferte Varianten eines Textes gibt, gilt im Zweifel die schwierigere Lesart, da die Vereinfachung mit einiger Wahrscheinlichkeit auf das Konto des Schreibers ging, der gedankliche Hürden oder Stolpersteine von sich aus aus dem Weg räumen wollte. Also steckt der Schatz im schwierigeren Detail, dort kann man den tieferen Sinn finden, eher als in der verwässerten Botschaft durch den Auftragskopierer; welch ein Zugewinn dieser Gedanke.

Die Begeisterung der Mediävisten konnte ich nie so ganz nachvollziehen, das Denken bewegte sich in den Bahnen von Quellenarbeit, Methodik, dem Wissen um die Formelhaftigkeit mancher Konstellationen und so fort. Man kam bei diesen Spezialisten nur mit Fleiß weiter, nicht mit klugem Spekulieren. Da wurden mir meine Grenzen schnell bewusst. Mein Enthusiasmus sollte nicht von allzu energieraubender Fleißarbeit gebremst werden. Den Enthusiasmus der Mediävisten fand ich stärker in sich kreisend, so, als ob manchmal ein neuer Text der mittlerweile etwas breiigen Ausgangslage gutgetan hätte. Neue Texte sind allerdings naturgemäß weniger neue Funde als immer neue und neue Sekundärtexte. Irgendwie ist mir ein Belauern auf die Fehler in den Interpretationsansätzen der anderen, das gegenseitige Inzweifelziehen des methodischen Ansatzes als wenig erfrischend in der Erinnerung geblieben. Die Texte an sich sind gewaltig, und wenn man etwas mutiger und unbefangener sich auf diese Texte einließ, waren sie auf jeden Fall wert gelesen zu werden. Da es aber keine Originalausgabe mehr mit Widmung durch den Verfasser gibt, sondern pro Text mindestens zehn Millionen Abschriften, hatte man gar keine Lust, einen Interpretationsgedanken aus sich heraus entstehen zu lassen, da der Fehler, der Denkfehler, der Lesefehler, der formale Fehler bestimmt in einem Sekündchen entlarvt worden wäre ...

Einmal habe ich mich mit meinem dürren Nachen auf das wilde Gewässer der Könner begeben: In der 29. Âventiure des Nibelungenliedes tritt Hagen vor Kriemhild. Sie fragt ihn, warum er ihren geliebten Siegfried getötet hat. Da ist bis dahin schon so mancher Saal im Blut ertränkt worden. Was für ein intensiver Moment!

Er sprach: "waz sol des mêre? der rede ist nu genuoc.

ich binz aber Hagene, der Sîfriden sluoc,

den helt zu sînen handen. wie sêre er des engalt,

daz diu vrouwe Kriemhilt die schoenen Prünhilden schalt!"

Ich erkannte die Umkehr der Attribute: nicht die immer schöne Kriemhild, sondern Brünhilde wird als die Schöne bezeichnet, Kriemhilt wird zur Herrin, vrouwe - sie, die sonst von Brünhilde als Vasallin tituliert wurde. Provokation oder Huldigung? Da ich natürlich gelernt hatte, vorsichtig zu sein, guckte ich in die nächste Handschrift und fand die Stelle genau anders tradiert: ... "daz die schoene Criemhilt di vroun Prunhilden shalt!" Na dann konnte das fröhliche Ausschlachten der unterschiedlichen Lesarten ja beginnen, zu mehr Akrobatik im Abwägen der Lesarten bin ich selten gekommen. Mein Stolz fiel tief. In der Randbemerkung meiner Hausarbeit steht vom unbeeindruckten Professor nur eine Frage: "Was steht in den übrigen Hs?" Kafka war dann einfacher. Netterweise fand er aber meine Argumentation klug, die Form überarbeitungswürdig.

Stadtplan St. Gallen 1860 (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel dreiundsiebzig: Die Flöhe im Pelzkragen

In keinen Text habe ich mehr Arbeit hineingesteckt als in Franz Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz", deshalb fällt der Schnipsel sehr kurz aus: Die Lösung ist: Adam hätte eintreten sollen.

Diese realistische Darstellung des Moments, wenn ein autoritätshöriger (in der ganzen Bandbreite, die man in dieses Wort hineindenken darf) Mensch auf die institutionell gesetzte Verbotsinstanz trifft, sprengt einen Schnipsel, braucht aber auch nicht länger als ca. 50 Seiten Überzeugungsarbeit. Wir dürfen als Menschen vieles akzeptieren, die Absurdität des Seins, den rotierenden Stein um einen Feuerball und so fort, nur ein Leben auf dem Kompromissschemel neben einem Eingang, der uns lockt, ist nicht hinnehmbar. Wenn wir die Flöhe um Erlaubnis bitten, sind wir nicht mutig genug. Ein Schüler von mir hatte es einmal begriffen und er sagte, als ich aus interpretatorischer Überzeugungsarbeit heraus einer Klasse Volljähriger nach der Deutschstunde den Weg in die Pause "verwehren" wollte: "Ich glaube ich hab's begriffen, ich gehe jetzt trotzdem!" Alle hatten am Ende begriffen, wie schnell wir funktionieren, wie schnell wir uns oft wegducken und wie schnell wir bereit sind, so etwas Absurdes zu tun, wie Flöhe im Pelzkragen des ersten Wächters um Erlaubnis zu bitten. Kafka entthront den Mythos des Wartens - er wusste, wovon er schrieb: "Ich bin das Zögern vor der Geburt", sagt er im Tagebuch, glaube ich.

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel vierundsiebzig: Hannos Schlussstrich

Sehr zum Entsetzen seines Vaters Thomas hat Hanno Buddenbrook das Lineal angesetzt und eine Linie ins Familienbuch gezogen. Warum er das gemacht habe? "Ich dachte, es kommt nichts mehr." Sein Ende ist nicht mehr weit, der Tod findet keine genaue Schilderung durch Thomas Mann ... ein Kapitel, eine Art medizinischer Abhandlung schließt das letzte Kapitel für diesen Jungen: "Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt." Thomas Buddenbrook wird den Eingriff bei Zahnarzt Brecht nicht überleben, er kollabiert allerdings nicht in der Praxis, sondern erst auf dem Bordstein, er fällt in vollem Putz in die Pfütze des Rinnsteins.

Thomas Mann mit 9 Jahren und Buch (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel fünfundsiebzig: Auf den Steinen sitzen

(c) Stefan Scheffler

Germanistikstudenten haben manchmal untereinander eine eigene stille Post, einen Blick, eine Andeutung, einen Code - bestimmt wie sie Studenten anderer Fakultäten ebenfalls kultivieren. Ein junges Ehepaar, die ihrer Tochter den Namen der Tochter eines berühmten Dichters gaben, waren lesebegeistert - aber Biologen. In einer ländlichen Studentenbude hatte ein netter Germanist einen Lesezirkel ins Leben gerufen. Selbst die Bücher kreisten als Fries knapp unter der Decke um jeden Raum in angemessener Höhe. Ich erinnere mich, dass der Biologe von Beklemmungen sprach, müsste er sich vorstellen, Literatur zu studieren. Ein Unterfangen, das nie an ein Ende geraten würde. Neben der alten käme täglich neue Lektüre nach. Ein Ende des Studiums sei in der Theorie unmöglich. Vielleicht nicht praktisch, aber wenigstens in der Theorie könne man sich den Moment vorstellen, wenn über die Natur, das biologische Leben die letzte Wahrheit erkannt sei. Ein Blick unter Germanisten, ein Sekundenbruchteil und es herrschte Einigkeit: Welch schreckliche Vorstellung, es käme nichts mehr nach.

"Auf den Steinen sitzen" entwickelt sich in der Bekanntschaft zwischen Tony Buddenbrook und Morten Schwarzkopf zur festen Redewendung. Einst der Warteort Mortens - die Steine am Strand von Travemünde - wenn Tony die Distanz zum Unstandesgemäßen braucht, um innerhalb ihrer Logik ihrer Rolle innerhalb ihrer Kreise gerecht zu werden, werden die Steine zum Sinnbild des Wartens, Verharrens, ja der verpassten Zeit.

Die Beziehung zwischen Morton und Tony ist von Thomas Mann zum Scheitern angelegt. Sie wird zu einer der literarischen Beziehungen, auf die in Sehnsucht zurückgeblickt wird, wenn man die Vernunftsentscheidung bereut, wenn die gesellschaftlichen oder selbst gesteckten Erwartungen die reine Herzensentscheidung scheinbar unmöglich machten. Fontanes Botho von Rienäcker wird mit seiner Käthe nicht glücklich, auch wenn Geld floss, er denkt an Lene. Fontanes Effi muss die falsche Entscheidung teuer bezahlen ... Tony Buddenbrook ebenfalls.

Die Prosa von Thomas Mann zelebriert lange Sätze, die einen Lesegenuss hervorrufen, wenn man sich nicht an ihnen langweilt. Das wirklich Erfrischende an dieser geschliffenen Prosa ist aber dann der kurze Moment, das gewollte Timing auf die eine knappe Geste, am Ende vielleicht sogar auf das Nichtgesagte, das Unaussprechliche. Wenn Tony und Morten sich ganz nahe kommen, Morten sich mit seinem politischen Liberalismus zu erkennen gibt, das große Wort fällt, steckt die Zerbrechlichkeit in der damit verbundenen Geste:

"Nun ja, die Freiheit, wissen Sie, die Freiheit!" wiederholte er, indem er eine vage, ein wenig linkische, aber begeisterte Armbewegung hinaus, hinunter, über die See hin vollführte, und zwar nicht nach jener Seite, wo die mecklenburgische Küste die Bucht beschränkte, sondern dorthin, wo da Meer offen war ...

Mit ein "paar Armbewegungen" gesteht Morton seine Zuneigung, dann küsst er Tony "langsam und umständlich" auf den Mund und das Kapitel endet mit dem Hinweis, dass sich beide über die Maßen schämten.

Im Kern steht der Niedergang der Familie Buddenbrook, stellvertretend für eine traditionelle Kaufmannsfamilie, die mit den Neuerungen des aufstrebenden Kapitalismus nicht mehr standhalten kann. Diesem Niedergang wird der Aufstieg der Hagenströms entgegengestellt, die dem schärferen Wind, der härteren Gangart ohne blaue Äderchen um die Schläfen gewachsen ist. Einmal noch versucht sich Thomas Buddenbrook eine Entscheidung abzuringen, schließlich ist er entschlossen, er wird es tun - das große Spekulationsgeschäft, den Weizen auf dem Halm zu kaufen. Tony linst zum Abschied kurz bei ihrem Bruder rein, just als dieser den Entschluss mit den Worten "Ich werde es tun" gefasst hat ... "Gute Nacht" wünscht sie ihm. Der große Hagel, der auf die Felder niedergeht, wird später nur angedeutet.

Schnipsel sechsundsiebzig: 111

Das Arietta Thema (auf Wikimedia Commons, public domain).

Die Darstellung, so Professor Freudenberg, sei für Thomas Mann schwierig, ein Ausweichen nötig. Dies schreibe ich erneut mit dem Hinweis, dass ich allein auf eine recht alte Erinnerung zurückgreife und nicht anfangen werde, zu recherchieren. Ich habe etwas recherchiert zur Sonate Nr. 32 von Beethoven, aber angesichts des gigantischen Ausmaßes der ersten Ergebnisse schnell wieder die "allwissende Müllhalde" - ich mag dieses Bild aus den Fraggles - verlassen. Professor Freudenberg hatte einen Raum präpariert. Die universitäre Gemeinschaftsvorlesung zwischen ihm und Mr. Christopher Moss zur Problematik des Übersetzens zählte eh bereits zu einer erfreulichen Veranstaltung, die viele kleine Hinterlassenschaften hinterließ. In der Detailarbeit an den Texten, an den scheinbar kleinen Hürden der Sinnübertragung war so viel zu lernen. Die drei Punkte von Thomas Mann lernte ich hier kennen, die häufige Präsenz des gerne Ungesagten, erfrischend. Einmal also stand ein Klavier oder eine gute Musikanlage im Raum - seltsam, dass ich an der Erinnerung des Klaviers zweifle. Es ging um Beethovens Sonate Nr.32 Opus 111. Ob nun alle Details des Vortrags - gerade auch über die brüchig werdende Erinnerung hinweg - vor den Institutionen Bestand haben werden, bezweifle ich - trotzdem: In Thomas Manns Roman "Dr. Faustus" philosophiert Wendell Kretzschmar in zunehmender Ekstase über das genannte Musikstück. Mann schildert in seiner Entstehungsbeschreibung des Romans, wie er auf die Erkenntnisse Theodor W. Adornos aufbaut. Irgendwann im Vortrag oder bei Thomas Manns Werkschau oder in der Vorlesung geht es um eine Note - ich glaube ein hinzukommendes cis - die bis heute von den Musikern mit dem Erinnerungsreflex an jenen Roman bzw. jenen Romancier gespielt werde. Wir lasen die Stelle, hörten die Musik, es war ein Fest für das sinnliche Nachdenken. Gerne hätte ich die Note gehört, ich höre sie selbst bis heute nur schwer heraus. Es bleibt der Moment dieser engagierten Lehre durch Prof. Freudenberg, Herrn Moss und der Text Thomas Manns, auf den wir aufmerksam wurden ... und natürlich diese Sonate. Eine Sonate ohne dritten Satz, eine Sonate, in der ein Musikthema, das Arietta-Thema, stirbt, mit ihr die Sonatenform, die damit ebenfalls an ein Ende geführt worden sei.

In der Prosa erkenne ich die Meisterschaft eher als in der Musik:

Mit dem vielerfahrenen Motiv, das Abschied nimmt und dabei selbst ganz und gar Abschied, zu einem Ruf und Winken des Abschieds wird, mit diesem d-g-g geht eine leichte Veränderung vor, es erfährt eine kleine melodische Erweiterung. Nach einem anlautenden c nimmt es vor dem d ein cis auf, so dass es nun nicht mehr "Him-melsblau" oder "Wie-sengrund", sondern "O - du Himmelsblau", "Grü-ner Wiesengrund", "Leb' - mir ewig wohl" skandiert; und dieses hinzukommende cis ist die rührendste, tröstlichste, wehmütig versöhnlichste Handlung von der Welt. [...] Nun ver-giss der Qual!" heißt es. "Groß war - Gott in uns." "Alles - war nur Traum." "Bleib mir - hold gesinnt." Dann bricht es ab. Schnelle, harte Triolen eilen zu einer beliebigen Schlusswendung, mit der auch manch anderes Stück sich endigen könnte.

Thomas Mann drücke den Tod erneut auf Umwegen aus. "Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt" ...

Herr Prof. Freudenberg wies noch auf die Problematik hin, wie man das "sich" im letzten Satz angemessen übersetzen könne, da war aber die Musik schon weit ausgebreitet in uns. Das "W." in Theodor W. Adorno steht für "Wiesengrund", das konnte ich mir noch merken, ein schöner Vorname.

Schnipsel siebenundsiebzig: Odradek

Das Bild zeigt einen Verwandten des Odradek aus Prag, im Gegensatz zu Kafkas Odradek ist der oben bis heute sehr rätselhaft, da weder seine Herkunft noch seine Bestimmung bekannt sind. (Foto (c) Stefan Scheffler).

... Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein; wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden; das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist.

Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen; da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt; doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man an ihn keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn – schon seine Winzigkeit verführt dazu – wie ein Kind. »Wie heißt du denn?« fragt man ihn. »Odradek«, sagt er. »Und wo wohnst du?« »Unbestimmter Wohnsitz«, sagt er und lacht; es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascheln in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten; oft ist er lange stumm, wie das Holz, das er zu sein scheint ...

Aus: Franz Kafka: "Die Sorge des Hausvaters"

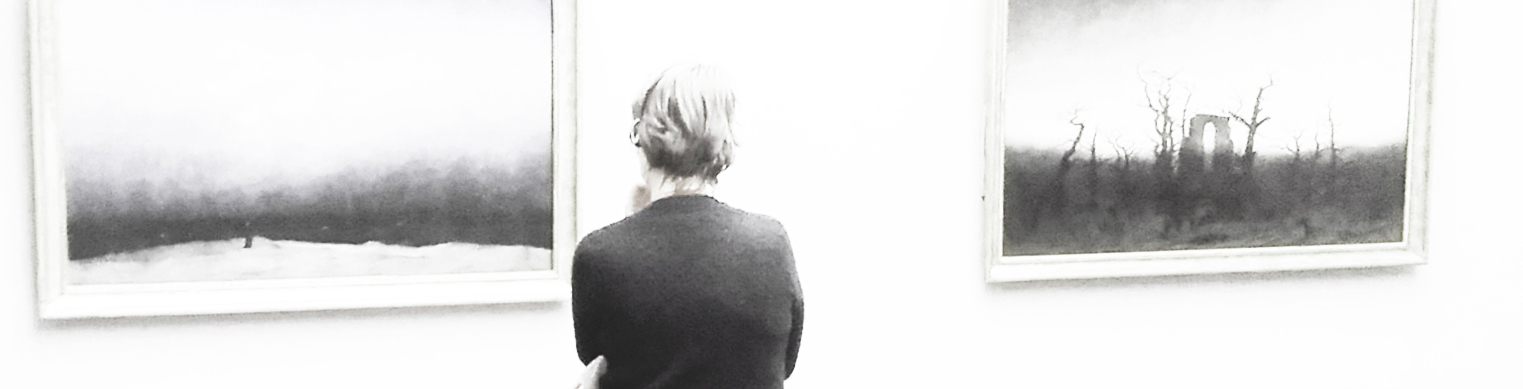

Schnipsel achtundsiebzig: Alte Nationalgalerie Berlin

Die Wirkung von Kunst auf meine Zeitgenossen fand ich in Berliner Museen immer seltsam anders. Vor vielen Jahren standen im Brücke Museum in Dahlem zwei wohl Wilmersdorfer ältere Damen vor einem expressionistischen Donnerwetter mit den Worten: "Na dies würde ich mir ja auch nicht in mein Wohnzimmer hängen". Ich mag den Akzent, werde ihn aber nicht zu imitieren versuchen. (Das "ick" verrät den Berliner eh weniger als der ganz eigene Singsang, der in einem Hohlraum über dem Gaumen nah an der Nasenscheidewand produziert wird, glaube ich.) In der Alten Nationalgalerie standen neulich an einem kalten Februarmorgen Menschen vor Kunstwerken. Eigentlich wollte ich Fotos von Caspar David Friedrich Bildern machen, um einem von mir sehr liebgewonnenem Kurs zu zeigen, dass ich selbst manchmal in meiner Freizeit an sie dachte. Der kurze Moment im Museum entwickelte zumindest auf den entstandenen Fotos ein ästhetisches und museumstheoretischpädagogisches Eigenleben, irgendwie ... gefiltert und in Berlin angefragt …

Veröffentlichungen der Innenaufnahmen mit freundlicher Genehmigung der Alten Nationalgalerie Berlin.

Schnipsel neunundsiebzig: Grenouille heißt Frosch

Auch für meinen netten Kurs ...

Schnipsel achtzig: Ein vorläufig eindeutiges Ende

Wenn es Phileas Fogg und Jean Passepartout in 80 Tagen schafften, um die Welt zu reisen, sollte die Zahl 80 als Limit doch hoch genug sein. "Eine Reise in kleineren Etappen" hatte ich das Vorhaben genannt. Ich ahnte nicht, dass Kleinvieh doch viel Mist macht.

Die Überschreitung der Datumsgrenze und die daraus resultierenden Folgen versetzen mich seit Jahren des Lesens immer wieder in die immer präsente Gegenwart. Jedes Mal aufs Neue muss ich mir die Rechnung aufmalen, um tatsächlich zu verstehen, warum der Engländer mit Hilfe des französischen Dieners - eine seltsame Umkehr des Denkens in stabilen Kategorien nationaler Machtansprüche, bedenkt man das Jules Verne Franzose war - die Wette zur Überraschung aller gewinnt - ich bin meistens etwas länger überrascht.

Meine Überraschung und mein Staunen während des Lesens hören glücklicherweise seit vielen Jahren nicht auf. Die beeindruckende Fernsehverfilmung von Arthur Conan Doyles "Sherlock Holmes" mit Benedict Cumberbatch überträgt tatsächlich das Motiv der Kriegsheimkehr von Dr. Watson richtig - bereits seit dem Erscheinen des A Study in Scarlet 1887 - aus Afghanistan. Als in einem Seminar der Hinweis fiel, dass mit Agatha Christie nicht nur das Genre des Kriminalromans etabliert wurde - natürlich darf der Hinweis auf Edgar Alan Poes Murders in the Rue Morgue nicht fehlen -, sondern auch der Eingang des body - was im Deutschen Leiche oder Körper bedeuten kann - in die Literatur, war meine Leidenschaft für dieses Genre geweckt. Der Hinweis erfolgte: "To understand the creative power of this new genre I recommend Agatha Christie's The Murder of Roger Ackroyd - leider musste ich in der Folge ein Seminar an der UKC abwählen und auch das Bücherregal geriet späterhin in eine Schieflage aufgrund des Banns dieser mörderischen neuen Leselust. Spoiler alert: Es ist der Ich-Erzähler - meisterlich, dass man darauf reinfallen konnte.

Jules Verne, Edgar Alan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie (auf Wikimedia Commons, public domain).