Schnipsel einundzwanzig: Jonathan Swifts Pferde

(c) Stefan Scheffler

"A Modest Proposal" - "Ein bescheidener Vorschlag", so überschreibt Jonathan Swift 1729 eines der bissigsten Satiren, die jemals veröffentlicht wurden.

Um dem Hunger und der Armut in Irland begegnen zu können, würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man die Kinder der Armen einfach schlachten würde. Vorteil Nummer eins, es gibt mehr Fleisch gegen den Hunger, Vorteil zwei, weniger hungrige Esser werden groß. Das zarte Fleisch eigne sich zudem als Importware ...

Überlebt hat bis in den Sprachgebrauch hinein und nicht nur in den Kinderzimmern das Buch "Gullivers Reisen". Überlebt im Lesegedächtnis unserer Kultur hat der Besuch in Lilliput. Diese kleinen Wesen, die vergeblich versuchen den vermeintlichen Riesen Gulliver mit Seilen und Pfählen am Boden zu fesseln. Nachdem aber Gulliver während seiner zweiten Reise bei den Riesen im Land Brobdingnag eine umgekehrte Situation erlebt - diesmal ist er der Winzling - und er dann noch die fliegende Insel Laputa in der dritten Reise kennen lernt, landet er schließlich bei den Houyhnhnms. Das Wort versucht wohl onomatopoetisch das Geräusch wiehernder Pferde nachzuahmen. Die Houyhnhnms sind Pferde oder Pferdewesen, die den Entwicklungsstand der Menschen (in Europa) überholt haben. In der Gesellschaft der Pferde regiert die reine Vernunft, es existiert kein Übel mehr, selbst ein Wort für das Böse existiert nicht. Der kleine Yahoo - so nennen die Houyhnhnms die Menschen - muss die Grenzen seiner Kreatur erkennen, eine Rückkehr in die Gesellschaft in England, ja selbst die Rückkehr in seine Menschenfamilie gelingt Gulliver am Ende nicht mehr - nur mit seinen Pferden versteht er sich prächtig. Sicherlich hat Swift mit den Houyhnhnms auch die Idee einer reinen Vernunftsgesellschaft durch den Kakao der Satire gezogen, doch die Kritik an der Unvernunft seiner Zeit wiegt schwerer.

Warum nun aber Pferde als Wesen für die nächste Stufe in Abgrenzung zu den Wesensgrenzen des Yahoos?

Glücklicherweise findet man den Hinweis auf Psalm 32.9, der fordert: "Seid nicht wie Pferde und Maultiere, die ohne Verstand sind" ... das Zitat engt die Aussage aber im zweiten Teil ein. Etwas enttäuscht war ich, dass ich eine Aussage, die ich irgendwo notiert hatte, nicht mehr verifizieren kann. Es sei ein alter Topos, ein gängiges Motiv: Das Pferd in der Abgrenzung zum Menschen. Die Lebenshierarchie: nicht vorhanden - vorhanden - unbelebt - belebt - belebt und bewegungsfähig - belebt und bewegungsfähig und denkend - belebt und bewegungsfähig und denkend und zur Vernunft fähig oder zur Vernunft begabt. Der Prototyp der Pflanze war laut meiner Erinnerung der Baum, die niedrigere Stufe zum Menschen wurde vom Pferd als Platzhalter eingenommen. All dies interessierte mich damals nur bedingt, die Erkenntnis für mich: Wenn man so kategorisieren kann als Mensch, dann ist man in der Lage weiterzuspinnen. Später finde ich die Idee sehr oft: Der Mensch innerhalb seiner Erkenntnisgrenzen. Als ein kleines Urpferdchen vor tausenden Jahren auf den Steppen des Planeten fröhlich ritt zu der Zeit, als es noch keine Menschen gab, konnte es fest davon ausgehen, dass es Besitzer der letzten Weisheit vor allen anderen Kreaturen um es herum war. So wie wir, nur mit der Ahnung, dass auch in einer fernen Zukunft ein anderes Denken erkennt, evolutionär eine Stufe weiter als wir. Dann schnappte ich den bereits angesprochenen Gedanken auf, wonach Kant gesagt haben soll, das Dilemma des Menschen sei, dass er mehr Fragen stellen könne, als Antworten zu haben ...

Zum Abschluss sei noch auf Anne Barbeau Gardiner hingewiesen, die in ihrem Beitrag "Swift Prophet" auch die Frage stellt: "Why horses?" und ausführlicher auf die Bedeutungs-Möglichkeit des ausgewählten Tieres eingeht: Das Pferd als Stellvertreter für den Atheisten ...

Und dann noch diese Bilder: Erst Jan Brueghel der Ältere und Peter Paul Rubens, der eine malte die Landschaft, der andere die Tiere ... das Paradies; das zweite Bild Jan Brueghel der Ältere: Adam und Eva eher im Hintergrund, mit Pferd und Baum. In beiden Bildern sind Pferd und die ersten Menschen eng vereint - paradiesische Urzustände, zum Apfel später mehr ...

Jan Brueghel der Ältere und Peter Paul Rubens (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel zweiundzwanzig: Der Apfel

Der Apfel als Überbringer der verbotenen Erkenntnis. Mit ihm durfte also die erste Grenze des menschlichen Begreifens überschritten werden. Welches Symbol! Wenn ich ein Logo bräuchte, ich würde mir den Apfel patentieren lassen, es gibt kein mächtigeres Obst da draußen. Dann fiel dem Newton noch so ein Ding auf den Kopf und auch er begriff mehr, als man zuvor je begriffen hatte. Lassen wir es dabei bewenden. Die Birne ist auch ziemlich interessant bei Fontane und anderen ...

Mit freundlicher Genehmigung des zu sehenden Ladens in Marburg, vielen Dank für die Mühe Herr Clotz!

Schnipsel dreiundzwanzig: Der Sturz des Ikarus

Zu Beginn von Daniel Defoes Roman "Robinson Crusoe" unterhalten sich Vater und Sohn über das Maßhalten im Leben. Der Rat des Älteren, in Zufriedenheit einen mittleren Lebensweg einzuschlagen, die Extreme zu meiden - so erinnere ich mich. Daniel Defoes literarische Figuren haben deshalb seine Literatur überlebt, da sie an einer Stelle von genau diesen seismographisch harmlosen Gefilden des Lebens in die stärkeren Eruptionen des Lebens geraten sind.

Flieg mit den angeklebten Flügeln nicht zu hoch - so der Rat an Ikarus durch Dädalus, die dialektische Denkleistung anwendend, die Ebene der Hecken des Labyrinths zu verlassen und nach oben zu fliehen. Joyce gibt Stephen den Nachnamen Dedalus, warum nicht Ikarus? Buck Mulligan mokiert sich über seinen griechischen Nachnamen ... aber das ist eine andere Geschichte. Pieter Brueghel der Ältere malt ein Bild: Der Sturz des Ikarus. Es gibt wohl zwei Varianten, eine Übermalung, ich erinnere mich an ein gutes Seminar in der Uni, in der wir das Bild besprechen. Ich erinnere mich noch an den Hinweis, dass es im Niederländischen ein Sprichwort gibt, dass kein Pflug stehen bleibt im Angesicht des Todes. Der Alltag geht weiter. Vieles begreife ich, dann erkenne ich in Brueghels Bild ein Detail - neu wird diese Erkenntnis nicht sein. Ich bin auf jeden Gedanken stolz, den ich ohne Vorgabe hinbekomme, es werden am Ende wenige sein ...

Wenn hinter dem pflügenden Bauern am Meer die Sonne untergeht, dann wird es der Sonnenuntergang sein, außer der Bauer hat sehr früh angefangen zu pflügen - das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann muss es der Sonnenuntergang sein. Noch ohne die Kenntnis über die Naturgesetze, das Wissen über die Fallgeschwindigkeit, über die Anziehungskraft wurde dieses Bild gemalt. Ich glaube eine Botschaft des Malers verstanden zu haben. Wie hoch muss in der Vorstellung Brueghels Ikarus zur Sonne hinaufgeflogen sein, wenn er von oben so lange stürzte, wie die Sonne brauchte, bis sie am Ende des Tages unterging. Beide kommen gleichzeitig auf, sozusagen. Dieses Extrem, das Ikarus gewagt haben muss, war enorm. Ein enormer Sturz.

Pieter Brueghel der Ältere: Der Sturz des Ikarus (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel vierundzwanzig: Rilke und Rodin

In seinem Buch "Auguste Rodin" schöpft Rainer Maria Rilke aus den Erfahrungen seiner Arbeit mit Auguste Rodin. 1905 wurde er Rodins Privatsekretär in Paris. Die Arbeit des Bildhauers erstrahlt in den Worten des Dichters. Er findet Worte, die über die Sinneswahrnehmung der Skulpturen hinausgehen. Rilke ist in seinen Gedichten ein Meister der Überwindung, oft Umkehrung der einfachen Sehgewohnheiten, ein Spieler mit den Perspektiven. "Und dann und wann ein weißer Elefant" - Das Karussell. "Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe / so müd geworden, dass er nichts mehr hält" - Der Panther. 1908 wird sein Gedicht Archaischer Torso Apollos veröffentlicht. Beim ersten Lesen dieser unfassbare Moment, wenn man die letzten beiden Verse liest: "Denn da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern." Das Kunstwerk nimmt den Betrachter unter Augenschein und sendet eine Botschaft, mehr: Es befiehlt! Es geht um die Wirkung von Kunst, auch um die Aufgabe. Professor Alfons Glück verband den antiken Begriff der Seelenreinigung durch Kunst mit diesen Versen: Katharsis.

Dann ging es in unseren Deutungen um die Details: der Schultern Sturz ... das "zurückgeschraubt" ... welches Lächeln geht zu jener Mitte ... und schließlich der Stein ... "flimmerte nicht so wie Raubtierfelle". Glück: "In dieser Beschreibung zeigt sich ein Wesenszug der Zeit: Nervosität." (So in meiner Erinnerung etwa.) Walter Muschg, ein Lehrer Glücks, schreibt in seiner Tragischen Literaturgeschichte am Ende des Kapitels "Die Magier" im Zusammenhang mit Rilke von der "nervöse[n] Wortkunst". Von Rilkes Arbeit bei Rodin habe ich erst später durch einen Zufall erfahren, als ich im Antiquariat das Buch in den Händen hielt. Hier findet sich von Rilke ein Satz, wenn auch in einem anderen Zusammenhang: "... die Gebärden der Menschheit, die ihren Sinn nicht finden kann, ungeduldiger geworden, nervöser, rascher und hastiger." Später die Stelle, wenn er den Marmor beschreibt: "Diese Steine behalten auch mitten im Tage jenes geheimnisvolle Schimmern, das weiße Dinge ausströmen, wenn es dämmert."

In der Alten Nationalgalerie in Berlin steht die bekannte Bronze "Der Denker", ganz in der Nähe die Skulptur "Der Mensch und sein Gedanke". Bei der Betrachtung schaue ich auf die Verbindungen von Körpern, um zu sehen, was Rilke beschreibt: "Teile verschiedener Leiber, die aus innerer Notwendigkeit aneinander haften [ordnen sich] zu einem Organismus. Eine Hand, die sich auf eines anderen Schulter oder Schenkel legt, gehört nicht mehr ganz zu dem Körper, von dem sie kam: aus ihr und dem Gegenstand, den sie berührt oder packt, entsteht ein neues Ding, ein Ding mehr, das keinen Namen hat und niemandem gehört; und um dieses Ding, das seine bestimmten Grenzen hat, handelt es sich nun. Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die Gruppierung der Gestalten bei Rodin; aus ihr kommt jenes unerhörte Aneinandergebunden-Sein der Figuren, jenes Zusammenhalten der Formen, jenes Sich-nicht-Loslassen, um keinen Preis."

Foto: V.l.n.r.: Félix Nadar: Auguste Rodin, 1893 (auf Wikimedia Commons, public domain); zwei Innenaufnahmen aus der Alten Nationalgalerie Berlin mit deren freundlicher Genehmigung. Vielen Dank Frau Nötzel: Eine Kuppel, dann Auguste Rodin: "Der Denker Rainer"; Maria Rilke (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel fünfundzwanzig: Bloom's Potato

"Potato, I have." Auf dem Weg aus der Tür - nicht ohne Grund auf der Türschwelle, wo Talismane ihre Wirkungsstätte finden, vielleicht auch haben, versichert sich am 16. Juni 1904 Leopold Bloom seiner schrumpeligen Kartoffel in seiner Tasche. Wenn man mag, kann man heutzutage eine digitale Fassung von "Ulysses" auf sein Lesegerät spielen und in wenigen Sekunden alle Stellen auf dem Display aufrufen, an denen die Kartoffel Erwähnung findet. Die Spurensucher haben aber sein Lesegenerationen bereits das Feld beackert, das Joycesche Netzwerk zu kartografieren. Die Kartoffel in der Tasche jenes seltsamen Mannes, der durch die Straßen Dublins mäandert - Ire - Jude - Vater - Suchender - Streitender - Fliehender - Helfender ... jenes Mannes mit seinen kauzigen Zügen, androgynen Zügen, Facetten hunderter Spiegelsplitter. Als die Hure die Kartoffel an sich nimmt, bleibt er wachsam. Der von der Mutter übergebene Talisman wird zurückgefordert. Die irische Frucht, Sinnträger für Nahrung und Verhungern auf dieser Insel kehrt zurück in die Hosentasche von Leopold Bloom am Ende eines ereignisreichen Tages - noch bevor es gilt über die hintere Mauer mit dem neu gewonnenen Sohn ins Haus und die heimelige Küche zurückzukehren, wo am Morgen noch die Niere brutzelte und oben Molly schläft. Es wäre so vieles zu schreiben. Lesen zur Kartoffel kann man unter dem folgenden Link: http://m.joyceproject.com/notes/040047potato.html

Die Bilder (bis auf die Fotografie der Eccles Street) sind von mir im Joyce Museum in Dublin aufgenommen worden, die Zitate stammen aus einem Stück von Tom Stoppard, ich war immer davon ausgegangen, es seien Äußerungen von Joyce. Das Haus mit der Nummer 7, Eccles Street steht nicht mehr, es ist dem Mater Hospital gewichen, oder der breiteren Straße. Das Haus an der Ecke wäre aber die perfekte Kulisse, um in den Garten einzusteigen und ein kluger Geist hat ein Schild mit der Nummer 7 an die Fassade geklebt ... die Tür hat im Museum überlebt.

Vielen Dank an Mr. James Quin vom Joyce Centre in Dublin, der der Veröffentlichung meiner Fotos aus dem Joyce-Museum Dublin auf dieser Homepage zustimmte.

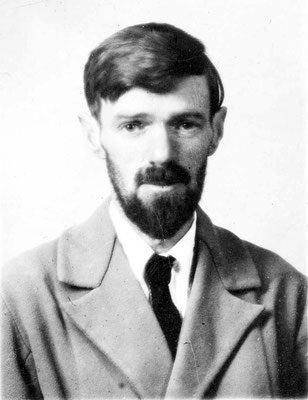

Schnipsel sechsundzwanzig: D.H. Lawrence und Umberto Eco - Never trust the author ...

Worum geht es hier? Vielleicht um die Empörung, die ich selbst als Jugendlicher empfunden habe, wenn es darum ging, zu lesen und dem Gelesenen einen Sinn zugestehen zu müssen. Das oft zitierte "weite Feld". Wie soll man in den Kopf des Künstlers gucken können, warum sich damit herumschlagen, wenn es am Ende nie möglich sein wird. Mit ca. 23 als Student in Canterbury hatte ich es begriffen, dass der Dichter hinter seinen Text und am Ende hinter seine Wirkung beim Leser bzw. bei der Leserin zurücktritt. In meiner Erinnerung ist ein Zitat ungefähr wie folgt abgelegt: "Wirf dem Dichter nicht vor, dass er keine Lösungen präsentiert, es ist nicht seine Aufgabe. Der Dichter hat zunächst die Aufgabe, die Probleme zu zeigen." Ich glaube, es ging um D.H. Lawrence. Schon der Gedanke hat mir immer gefallen, da er die Kreativität und Offenheit der Kritik des Schriftstellers an den Bedingungen nicht einschränkt, dass der Forderung der Wind aus den Segeln genommen wird, man könne es ja besser machen, wenn man so viel zu meckern habe. Das zweite Zitat in dieser Assoziationskette stammt dann tatsächlich von D.H. Lawrence, es lief mir noch während des Grundstudiums in Marburg über den Weg: "Never trust the author." Es wurde zum geflügelten Wort, wann immer ein Dichter über sein eigenes Werk als Deutungsquelle herangezogen wurde. Im Original habe ich das Zitat wie folgt gefunden: “Never trust the teller, trust the tale. The proper function of a critic is to save the tale from the artist who created it.”

In England dann kam die Absolution für die Deutungsfreiheit vom obersten Gericht persönlich: Umberto Eco. In einem Narrativik-Seminar, mehr ein Gastvortrag an der Universitiy of Kent, trat Umberto Eco vor ein großes Publikum. Alle waren stolz: Eco war stolz, weil er wusste, dass er Eco ist - sein Verhalten gegenüber seinen Helfern irritierte mich sehr - , die Vertreter der Universität waren stolz, dass Eco an ihrer Universität sprach, die Zuhörer waren stolz, dass sie zu den erlesenen Gästen gehörten, die dem Spektakel beiwohnen durften. Dann der Moment, der sich mir eingebrannt hat: Umberto Eco spricht über die Intention des Autors, die Intention des Textes und die Intention des Lesers. Alle drei Ebenen seien gleichberechtigt nebeneinander. Er habe in seinem Werk "Der Name der Rose" aus Versehen übersehen, dass er auf ein und derselben Seite einmal im Abstand von nur wenigen Zeilen das gleiche Adjektiv verwendet habe. Wenn es ihm rechtzeitig aufgefallen wäre, hätte er es geändert. Er habe es nicht geändert, und somit wohne dieser Dopplung Bedeutung inne.

Ein sehr fortgeschrittener Student oder vielleicht auch ein Doktorand in grauem Anzug und mutiger Witterung des Moments, dem Meister widersprechen zu können, meldet sich und fragt, ob es nicht widersinnig sei - diese These, dass einem Wort Bedeutung zukomme, wenn doch der Autor gerade vor dem Publikum öffentlich zugegeben habe, es sei ein Versehen gewesen ...? Die Antwort Ecos: "How do you know that I am not a liar?" - mit breitestem italienischen Akzent.

Never trust the author. Ich war seither immer stolz darauf, das erzählen zu können.

Fotos: D.H. Lawrence (auf Wikimedia Commons, public domain); Umberto Eco von Elisa Cabot:

https://www.flickr.com/photos/76540627@N03/, Umberto Eco 1981 (CC BY-SA 2.0).

Schnipsel siebenundzwanzig: Croagh Patrick

(c) Stefan Scheffler

Es sind drei oder vier Erkenntnisse, die ich zumeist auf dem Abstieg vom Berg runter hatte. Beim zweiten Aufstieg fiel mir auf, dass man wirklich sehr langsam gehen kann und trotzdem oben ankommt. Beim dritten Aufstieg merkte ich, dass immer ein nächster Schritt kommt. Egal, wohin man tritt, egal, welche Bedenken man hat, es ist immer ein nächster Schritt da. Mal rutscht man, mal wundert man sich, wie sicher der Tritt ist, aber es ist immer ein nächster Schritt da. Mein Freund Kai wartete beim vierten Aufstieg unten in Westport. Ich hatte Angst, dass ich mich eilen müsste. Durch diese gefühlte Eile fürchtete ich, eine Erkenntnis zu verpassen, war doch die letzte im Jahr zuvor so gewaltig - immer ein nächster Schritt, wenn man das mal zu Ende denkt! Dann kam im unteren Teil eine Erkenntnis: Es ist wirklich nicht schlimm, wenn keine Erkenntnis kommt, völlig unerheblich - welch eine Befreiung. Kai sagte mir, dass er in einem kleinen Coffee-Shop einen tollen Nachmittag hatte. An einer Wand hing der Spruch: God needs no religion, sagte er. Und das in Westport, am Fuße des Pilgerbergs. Die Erkenntnis dieses Jahres galt meiner Familie. Außerdem musste ich eine Abbitte für Frechheit leisten. Die Steine sind gezeichnet.

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel achtundzwanzig: Das elfte Gebot von Odenhausen und die sagenhaften Glocken von Salzböden.

Kirchenglocken in Odenhausen, (c) Jean-Pierre Letourneur

Dicht beisammen und sich in Richtung Idylle verdichtend liegen die Dörfer Odenhausen und Salzböden. Aus Salzböden kommt man gar nicht mehr raus, wenn man einmal reingefahren ist, außer man nimmt eine Straße, die die längste Straße durch einen Wald ist, die ich kenne und an deren Ende man vermutlich entweder im Märchen oder in Kanada landet. Beide Kirchen bergen Schätze, an denen die Literatur sich abarbeiten könnte. Natürlich ist das elfte Gebot in der Kirche von Odenhausen eher ein kleiner Augenzwinker-Schnipsel. Die Glocken von Odenhausen aber sind besondere, da sie einen sagenhaften Willen in sich zu tragen scheinen, der sie an den Ort bringt, an dem sie klingen wollen. Die kleinere, ältere Glocke trägt eine lateinische Inschrift, die man wohl kaum noch entziffern kann. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Nachbardorf Ernstdorf, in dem die Glocke einstmals gehangen haben soll, niedergebrannt. Es finden sich noch Spuren am Waldrand. Einer Sage nach wurde viele, viele Jahre später ein Schafhirte auf eine Stelle im Feld aufmerksam, da dort Wildschweine etwas Glänzendes aus dem Boden zum Vorschein gebracht hatten. Die Salzbödener hängten damals die gefundene Glocke in ihr Kirchlein, wo sie noch heute zum Gottesdienst ruft. Ihrem leicht blechernem Ton soll man die Worte entnehmen können: "Hätt mich die wekk Saz nitt fonne, wär äch nitt nach Salzberre komme." Wekk Saz meint wilde Sau.

Die jüngere Glocke stammt aus dem Jahr 1634. Die Dorfchronik berichtet, dass sie im Zweiten Weltkrieg 1942 nach Hamburg zum Einschmelzen abgegeben werden musste. Sie entging jedoch ihrem Schicksal und konnte aufgrund einer von einem Weißbinder deutlich aufgemalten Ortsangabe "Salzböden", die man oben auf dem Bild rechts noch sehen kann, ihre Heimreise antreten. Auf dieser Glocke findet man die - übrigens deutlich lesbare - Inschrift: Herr, sieh uns in Gnaden an und laß deinen Zorn vorübergahn.

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel neunundzwanzig: Der liebe Gott

In Goethes Faust macht nach kurzem Geplänkel das Stück kurzerhand damit auf: Der liebe Gott - niemand Geringeres - tritt auf die Bühne. Thomas Mann traut sich in den Buddenbrooks später ebenfalls, etwas auf Umwegen ... aber Bühne auf, hier ist er: Im elften Kapitel wird Kandidat Modersohn von seinen Schülern wieder einmal fertiggemacht, der Leser hat kein Mitleid mit diesem von der jugendlichen Frechheit methodisch gefolterten Mannes, da dieser selbst in seiner Unfertigkeit gefangene Untertanen-Geist die Verletzungen und Erniedrigungen an denjenigen weiterleitet, der noch verletzlicher und machtloser ist: Hanno Buddenbrook. Am Ende kann er aber die makabre Maskerade nicht ewig hinter der geschlossenen Tür des Klassenraums verbergen, denn:

Auf einmal verstummte alles. [...] Ohne daß nämlich geklopft worden wäre, öffnete sich mit einem Ruck die Tür sperrangelweit, etwas Langes und Ungeheures kam herein, stieß einen brummenden Lippenlaut aus und stand mit einem einzigen Seitenschritt mitten vor den Bänken ... Es war der liebe Gott.

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel dreißig: Novalis Hymnen an die Nacht

Romantik 2017: ".... entseelt von der strengen Zahl und der eisernen Kette ..."

Der Link zu einem leidenschaftlichen Vorhaben: https://www.youtube.com/watch?v=-uTpbdh2Shs