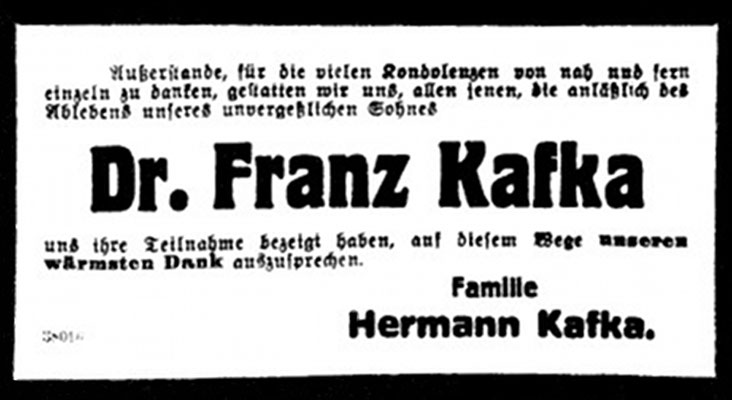

Schnipsel elf: Das letzte Zeichen Franz Kafkas

Fotos: Zwei Dokumente zu Franz Kafka (auf Wikimedia Commons, public domain).

1924. Kafka verlässt das Sanatorium Wienerwald bei Ortmann. Er wiegt knapp unter 50 Kilogramm. Die Tuberkulose der Lunge hat sich auf den Kehlkopf übertragen. Kafka kann kaum sprechen, er leidet Durst. Im Sanatorium Dr. Hoffmann bei Klosterneuburg bleibt ihm - soweit ich das verstehe - das Mehrbettzimmer erspart. Der Totkranke ist selbst nicht mehr Zeuge des Sterbens. Er arbeitet bis zuletzt an den Korrekturen der Erzählungen "Ein Hungerkünstler". Dora Diamant, seine letzte Lebensgefährtin, ist an seiner Seite. Dora Diamants Vater verweigert Kafka die Heiratserlaubnis mit seiner Tochter. Wenn Kafka die Kraft schwindet, Notizen zu machen, schreibt sie für ihn. Einen Tag vor seinem Tod fängt er einen letzten Brief an seine Familie an. Dora Diamant schreibt: "Ich nehme ihm den Brief aus d. Hand. Es war ohnehin eine Leistung. Nur noch ein paar Zeilen, die seinem Bitten nach, sehr wichtig zu sein scheinen:"

Das letzte Zeichen Kafkas ist ein Doppelpunkt, dem nichts mehr folgt. Die letzte offene Botschaft, die nie ihren Weg aufs Papier findet. Im Dokumentenband von Josef Čermáks "Franz Kafka - Dokumente zu Leben und Werk" (Parthas Verlag, 2010) findet sich das Faksimile des Briefes.

Vielen Dank Frau Wachter für die Genehmigung, dieses Faksimile aus dem Parthas Verlag hier zeigen zu dürfen. Josef Čermák: "Franz Kafka - Dokumente zu Leben und Werk" (Parthas Verlag, 2010).

Schnipsel zwölf: Die Botschaft für den Studenten

Erst beim Schreiben wird mir klar, dass ich öfter auf Friedhöfen nach Gräbern von Schriftstellern gesucht habe. Der Tod und das Sterben werden weitere Male eine Rolle spielen. Bei "Harold & Maude" kann man lernen, dass es bei der Auseinandersetzung mit dem Tod in erster Linie um den Weg ins Leben geht. Dazu bei „Harold & Maude“ mehr.

In Canterbury liegt Joseph Conrad begraben. "Nostromo", "Heart of Darkness", "The Secret Sharer" ... mein Professor der University of Kent in Canterbury war fasziniert von der Tatsache, wie tief Conrad in die englische Sprache eingetaucht war. Ich kenne die Hintergründe der Einwanderung nach England nicht mehr, weiß, dass seine Muttersprache Polnisch war und er erst im jungen Erwachsenenalter Englisch gelernt hat. Ich glaube, ich habe selten mehr Wörter bei der englischen Lektüre nachschlagen müssen. Als ich mit 23 auf dem Friedhof in Canterbury umhergeisterte, bemerkte ich den alten Mann auf der Bank, der mich aber erst beim zweiten oder dritten Vorbeigehen ansprach und mir den Weg deutete. Er wusste, wessen Grab ich suchte und fragte nur: "French?" - "German." Während meiner Zeit als Student in England zuckte ich immer bei diesem Wort, das ein Thema beinhaltete, zusammen, genauso wie in Frankreich später. Die Hiebe auf die Schultern während einer Studentenparty: "Don't mention the war."

Ich weiß nicht mehr, wie ich auf der Bank neben dem alten Herrn gelandet bin, wie der Schritt zum Gespräch veranlasst wurde. Den Moment werde ich nie vergessen, als er fragte, ob es nicht faszinierend sei, dass ich jetzt als deutscher Student in seinem Land lebe, um Englisch zu lernen - theoretisch sei es möglich, dass sich er und mein Großvater vor wenigen Jahrzehnten in Schützengräben bekriegt hätten. Ich sagte ihm, dass mein Großvater in Russland war, später auch in englischer Gefangenschaft. Ich weiß nicht mehr, ob ich das wirklich gesagt habe. Ich bin mir aber absolut meiner Erinnerung des Gefühls sicher. Dieser Mann war aufrichtig stolz auf diese Begegnung, auf die Möglichkeit dieser Begegnung - aber stolz trifft es nur bedingt. Es war ein Gefühl, das sich von ihm auf mich übertrug, ein Gefühl, das sich einstellte; ich habe viele Adjektive probiert, um es auszudrücken, dieses Gefühl. Stolz war dabei, Erleichterung? - in erster Linie waren wir aber beide auf unsere Art glücklich in diesem Moment. Mittlerweile glaube ich, dass er noch dasaß, nachdem ich am Grab von Joseph Conrad war, dann erst hatten wir gesprochen ...

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel dreizehn: Yeats liest Innisfree

Ganz tief liegt er: the deep heart's core ... William Butler Yeats dringt in ihn vor, wenn er sein Gedicht liest: https://www.youtube.com/watch?v=4ptVEZ0vEEE - Foto: (c) Stefan Scheffler.

Schnipsel vierzehn: John O'Donohues Anekdote

John O'Donohue erzählt in seinem Buch "Anam Cara - A Book of Celtic Wisdom" eine Anekdote einer Reise in Afrika. Wenn man John O'Donohue reden hörte, übertrug sich die Ruhe dieses Menschen. O'Donohue lebte in Connemara, er war Priester und Philosoph. Ich erzähle diese Anekdote mit einer kleinen Änderung, nicht wie sie auf S. 151 in "Anam Cara" zu finden ist, ich erzähle sie so, wie sie mir erzählt wurde, und wie ich sie immer erzähle:

Auf einer Exkursion durch Afrika ist eine Gruppe europäischer Reisender sehr erstaunt, dass die afrikanischen Träger die Geschwindigkeit der Europäer durchhalten, das wichtige Ziel der nächsten Stadt rückt nah, die Frist wird eingehalten. Kurz vor der Ankunft machen die Träger zum Unverständnis der Europäer plötzlich Halt. Was keiner begreifen kann, warum diese Weigerung so kurz vor dem Ziel? - Die Antwort: "Unsere Körper sind den Weg bis hier gegangen, jetzt müssen wir warten, bis unsere Seelen nachkommen, dann können wir weitergehen."

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel fünfzehn: Über die Freundlichkeit zu Bertolt Brecht

Im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung, im Kampf gegen die Mörder musste sein Ton rau werden, da sein Kampf aufrichtig war und ernsthaft geführt wurde. "Daß er verrecke! Ist mein letzter Wille" (Brecht über Hitler) - mein Professor hat uns auf diesen Vers aufmerksam gemacht: Seine Lehrer hätten ihm noch vermitteln wollen, das sei keine Literatur. "Kaum erreichbare, ihr" - so beginnt "An die Kämpfer in den Konzentrationslagern". Die unbequemen Wahrheiten, sie tun heute wieder weh: "Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt ..." - Ausreden gibt es viele unter den Satten. Bertolt Brecht bittet in "An die Nachgeborenen" am Ende um Nachsicht im Gedenken: "Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit / Konnten selber nicht freundlich sein." Immer und immer wieder dieses Wort, in den Keuner Geschichten zum Beispiel: "Über Freundlichkeit", zu jemandem nur freundlich sein, wenn dieser es zu einem auch sei, dies sei nicht freundlich ... Über Schweden ins Exil in die USA. Zigarren, Kinobesuche - wie gerne lauert man bei den Engagierten auf ihre Schwächen. Aber es gibt auch ernsthafte Probleme, 1947 die Vernehmung vor dem US Ausschuss des Kongresses zur Untersuchung unamerikanischer Aktivitäten. Brecht schlägt sich mit Witz und Tücke gegen alle Diffamierungsversuche - der Ton bleibt freundlich, kämpferisch ... nein dieses von Mr. Stripling (auf Englisch) runtergeleierte Gedicht habe er nicht geschrieben, er habe ein wunderschönes, deutsches Gedicht geschrieben ... das Publikum lacht, es erkennt die Überlegenheit Brechts. Aber auch wieder die Ernsthaftigkeit, auch auf die Frage, ob er Parteimitglied der KP war oder sei. Er hält die Frage für unangemessen im Sinne von gesetzeswidrig - aber er wird antworten, da er Gast in den USA sei ... er war kein Parteimitglied. Im Ausschnitt bei YouTube fehlt der Teil, wenn Brecht auf die Frage antwortet, ob er Parteitreffen u.a. in den USA besucht habe - he doesn't think so. Diesen Teil findet man auf einer CD "An die Nachgeborenen".

In der DDR fand Bertolt Brecht das Land, in dem er arbeiten und leben wollte. Ein langes Kapitel, der Hinweis auf das Gedicht zum Aufstand des 17. Juni "Die Lösung" deshalb nur in aller Kürze: möge sich doch die Regierung der Einfachheit halber ein anderes Volk suchen.

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel sechzehn: Freundlichkeit revisited

1971 lässt Colin Higgins Maude sagen: "Be kind, Harold. You see, I've lived a long time, seen all that I wished, done all that I could, yet it's been my experience that it's kindness that matters, and kindness is what the world sorely lacks."

2015 berichtet Matt Haig: "No drug in the universe will make you feel better, at the deepest level, than being kind to other people." - Reasons to Stay Alive

(c) Stefan Scheffler

Schnipsel siebzehn: Dialektik

Durch die Begeisterung in den Augen meiner Lehrer habe ich erfahren, dass dieser Begriff mit Glücksmomenten verbunden ist. Bertolt Brecht setzt es fast in die Mitte seines Gedichts "Vergnügungen" - später folgen in der Aufzählung noch bequeme Schuhe und "freundlich sein" als Abschluss. Begriffen habe ich die Dialektik viel später, nach etlichen vergeblichen Versuchen des theoretischen Begreifens. Ich dachte, es sei von Brecht selbst, habe in den Keuner Geschichten gesucht, es steht aber in der Anekdoten-Sammlung über Brecht von André Müller und Gerd Semmer. Die Anekdote "Dialektik", als Herr B. einen Fehler in seine Klassenarbeit hinzufügt, um am Ende eine bessere Note zu bekommen. Jetzt ist der Text urheberrechtlich geschützt, aber dialektischerweiseseidank auf der Seite des Verlags verfügbar.

https://www.eulenspiegel.com/images/verlag/medien/1991-mueller-semmer-herrn-b-lp-home.pdf

Nachdem die Saat etwas keimte, kam die Auseinandersetzung mit Franz Kafkas Roman "Der Prozeß" und der Parabel "Vor dem Gesetz" ... dann der Heureka-Moment: Die Anfälligkeit für Autoritätshörigkeit - "und bat um Einlass in das Gesetz" - und die gesetzte Schranke der Institution - "Vor dem Gesetz steht ein Türhüter" - ziehen einander an - "dieser Eingang war für dich bestimmt". Diese Konstellation hielt ich für so unglaublich stabil wie die Magdeburger Halbkugeln, dieses Vakuum im Experiment, das selbst durch die damals stärkste Pferdestärkenkraft nicht auseinandersprengte.

Mein jetziges Verständnis darüber, was der Begriff der Dialektik als Potential in sich trägt, wenn man den Ansatz beherrscht, brachte eine Kollegin auf den Weg. Fakultas Religionslehre - spannend. Meine Frage war: Im Gleichnis stellt sich folgendes Problem: Ein Vater bittet zwei Söhne um das Pflügen des Feldes. Der erste Sohn sagt gehorsam ja, tut aber nichts, der zweite Sohn sagt nein, weil er keine Lust hat, bekommt aber Gewissensbisse und tut es doch - er pflügt das Feld. Ich wusste keinen Rat, war aber intuitiv auf der Seite der Mehrheit (meiner Schülerinnen und Schüler), die die Solidarität mit dem Handelnden empfanden. Die Handlung toppt das Versprechen. Begeisterung in meinen Augen, als ich die Antwort meiner Kollegin am nächsten Tag begriff, sie hatte selbst noch einmal nachdenken wollen: Heureka!

Gott verlangt die Einheit von Wort und Tat - lerne: beide hatten verkehrt gehandelt, mach es besser! Und so verbindet sich die Einheit mit der Zweiheit - potenzierte Dialektik.

Foto: Adam Jones: Death Mask of Bertolt Brecht - Bert-Brecht-Haus - Augsburg - Germany (CC BY-SA 3.0).

Schnipsel achtzehn: Logik hebelt Stolz aus

Den Gedichtanfang von Novalis "Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren / Sind Schlüssel aller Kreaturen" habe ich gelegentlich überheblich benutzt, um über die Mathematik zu spotten. Jetzt muss ich meinen Hut ziehen vor mathematischem Scharfsinn, der Anwendung einfacher Logik, also vor folgender Rückmeldung auf meinen siebzehnten Eintrag: Wenn beide Söhne verkehrt gehandelt haben im Gleichnis, hätte also der erste nach seiner Antwort, dass er das Feld pflügen werde, es auch tun müssen - so weit so gut. Aber genauso wäre es im Sinne der Einheit von Wort und Tat richtig gewesen, der zweite Sohn hätte nach seinem Nein es unterlassen, sich auf den Weg zum Feld zu machen. Mit dieser Konsequenz kann ich mich aber nicht zufriedengeben, da doch bereits zuvor meine Sympathie dem zweiten, handelnden Sohn galt. Da muss ich noch einmal nachdenken ... oder einen Exegeten fragen.

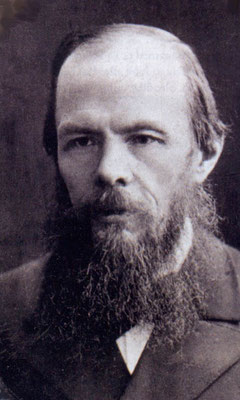

Zahlen in der Literatur ... beeindruckend das Zitat, das Fjodr Dostojeweski zugesprochen wird und das mir auf Englisch besser gefällt als in der deutschen Übersetzung: "The Formula 'two plus two equals five' is not without its attractions" - "Die Formel 'zwei plus zwei gleich fünf' ist manchmal ganz charmant".

1948 beendet George Orwell seinen großen Roman "1984" - die Auseinandersetzung um die Formel 'zwei plus zwei' gewinnt eine neue Qualität. "Freedom is the freedom to say that two plus two makes four. If that is granted, all else follows."

Bilder: Novalis, Dostojewski, Orwell (auf Wikimedia Commons, public domain).

Schnipsel neunzehn: Utz Rachowskis Katze aus dem Sack

(c) Stefan Scheffler

Manchmal kommt ein Funken Wahrheit durch Zufall zu einem. Zufällig nahm ich an einer Lesung von Utz Rachowski vor Schülerinnen und Schülern teil. Rachowski war unbequem schon als Schüler, er schildert, wie er Ärger bekommt, seine Schulkarriere von spitzelnden Stasi-Lehrern und Betonköpfen beendet wird, weil er Dinge anders sieht, unvorsichtigerweise mehr sagt, als ihm guttut. Rachowski schildert, wie man als Kind in der DDR irgendwann intuitiv begriff, wann man besser nichts mehr sagte ... Nach wenigen Minuten schlägt mich dieser Dichter, der heute mit Lesungen vor Jugendlichen daran arbeitet, dass ein Unrechtssystem nicht in Vergessenheit gerät und dass man die Gewalt dieses Systems nicht verharmlosen darf, in seinen Bann. Irgendwann im Zuge der frühen Bürgerrechtsbewegung schweigt er nicht mehr, traut sich das zu tun, was andere Mutige auch tun - egal wer mithört und gegen Geld verrät - ich hatte mir noch nie darüber wirklich Gedanken gemacht, wie man sich fühlen muss, wenn man aus den gelben Akten erfährt, wer sich an einem vergangen hat, wie verletzend der Vertrauensbruch ist.

In einer Geschichte verarbeitet Rachowski seine Erkenntnis, wie verankert der Militarismus, der braune Geist noch in der DDR-Gesellschaft war, er hatte sich eben nicht in der neuen sozialistischen Gesellschaft in Luft aufgelöst. Er trägt den Text auf einer Lesung in einer Leipziger Wohnung vor. Der Text ist zu brisant - auch wenn der Staat immer abgestritten hat, dass Texte einen hinter Gitter bringen, in diesem Fall war es so - verurteilt zu 27 Monaten Haft wegen "staatsfeindlicher Hetze". Die Verhandlung ohne Öffentlichkeit, außer uniformierten Marionetten. Rachowski hält seine Kritik nicht zurück, der Richter rastet aus und schreit um sich: "Jetzt haben Sie die Katze aus dem Sack gelassen ..." Dieser Moment wird von Rachowski später literarisch in dem Gedicht "Biographie oder Was die reden" verarbeitet:

Jetzt kann Ihnen niemand mehr helfen

Sagte der Schuldirektor

Aus dir wird nie ein richtiges Rindvieh

Sagte der Lehrmeister

Ich trete Sie ins Kreuz

Sagte der Kompaniechef

Ihr Bettenbau ist Marke Nagasaki

Sagte der Zugführer

Um Sie wäre es doch Schade

Sagte der Gruppendozent

Ich schlage Sie mit dem Kopf an die Wand

Sagte der Vernehmer

Jetzt haben Sie die Katze aus dem Sack gelassen

Sagte der Richter

Und für Sie haben wir Geld ausgegeben

Sagte der CIA-Major

Ich bin schon da

Sagte der Igel

Während der Haft besucht der ältere Bruder Utz. Eine Stunde Besuchszeit - wenn Rachowski von seiner Haft in Karl-Marx-Stadt und Cottbus redet, ist es mucksmäuschenstill im Raum - nach 57 Minuten sagt der Bruder: Amnesty International hat sich deines Falles angenommen. Der Gefängnisaufseher, der dem Gespräch beiwohnt, rastet aus, die Drohung wird ausgesprochen, dass die Besuche des Bruders nie wieder stattfinden werden. Die zweite Tochter wird während der Haftzeit geboren. Dann steht ein Bus mit Gießener Nummernschild auf dem Gefängnishof - Utz Rachowski wird ausgebürgert. Er lebt in West-Berlin, seine Frau und Kinder sind bei ihm - bis die Ehe scheitert. Die Stasi-Bespitzelungen hören auch hier nicht auf, wie seine Akte viele Jahre später offenbart. Dann folgt der Satz, der bei mir einschlägt und zeigt, wie wichtig mir dieser Moment wurde: "Meine Zeit im Westen wird schwierig. Viele Menschen, vor denen ich lese, halten die DDR für das bessere Deutschland ..." Ich habe begriffen, was ich lange Zeit verdrängt habe. Manchmal verbieten sich Vergleiche. Man vergleicht nicht die DDR mit dem so genannten Dritten Reich. Auch der Vergleich zwischen der BRD und der DDR muss an seine Grenzen stoßen. Richtig ist: Die Verbrechen, von denen Utz Rachowski schildert, sind mit nichts zu entschuldigen.

Vielen Dank an den Autor für das Lob dieser Seite und die Erlaubnis zur obigen Darstellung.

Schnipsel zwanzig: Jasmintee und Schweigen

Reiner Kunze schreibt ein Gedicht mit dem Titel: "Einladung zu einer Tasse Jasmintee". Dieses Gedicht hing im Studierzimmer Utz Rachowskis. Viele Jahre später berichtet der Dichter Reiner Kunze in einem Interview: "Was ich nicht gewusst habe und was ich jetzt erst, also in den letzten Jahren erfahre, wenn ich zum Beispiel in den neuen Ländern oder jedenfalls in den ehemaligen Ländern der DDR lese und mit meinen Freunden spreche, dass an den Türen Gedichte gehangen haben, und jeder hat gewusst, wenn er das Gedicht "Einladung zu einer Tasse Jasmintee" an der Tür sieht, dann weiß er, wer hinter der Tür wohnt. Das alles habe ich nicht gewusst."

2006 wurde auf der Berlinale ein Dokumentarfilm ausgestrahlt, der das Schicksal Utz Rachowskis und anderer politisch Verfolgter der DDR aufarbeitet, er heißt: "Jeder schweigt von etwas anderem".

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-N1007-0010, Berlin, 25. Jahrestag DDR-Gründung, Parade (CC BY-SA 3.0 DE).