Schnipsel 221: Cassio vs. Jago

In Frankfurt findet man vor mächtiger Kulisse den Sieg von David gegen Goliath in Bronze, ein Kunstwerk des Berliner Bildhauers Prof. Richard Heß. Fotos: (c) Stefan Scheffler

Wolf Maahn ist der Sänger für die "kleinen Helden". Selbst seine ernüchternde Bestandsaufnahme des Landes der 1980er Jahre …

Dort, wo der Große, die Kleinen frisst.

Da blühen Hoffnungen auf

Und sind so schnell verbrannt,

Da werden Träume versteckt

Und verlaufen im Sand …

leitete er in ein "Nicht-Aufgeben" über. Das hört man sich am besten selbst an. Motor Maahns ist die Wut, Ziel ist ein eigenes Leben, nicht so zu enden wie die Millionen, die in den (TV) "Welten anderer zu leben gelernt" haben. Diese Liedzeilen begleiteten mich als Ohrwurm, wahrscheinlich darum, damit ich nicht vergessen sollte, über Cassio zu schreiben, den Bundesgenossen von Odysseus, Mario und David …

Doch der Reihe nach. Um in meinen auf einen Zettel notierten Gedanken noch einmal hineinzufinden, sah ich mir die "Othello" Verfilmung von Oliver Parker an. Die deutsche Übertragung des Films macht aus dem Vers Brabantios (Desdemonas Vater) "In honest plainness thou hast heard me say" tatsächlich einen Satz, der Roderigo mit der "unverblümten" Haltung des Vaters konfrontiert, wonach sich Roderigo ganz klar seine Tochter Desdemona aus dem Kopf schlagen solle. Friedrich Gundolf hat in meiner deutschen Shakespeare-Ausgabe die Übersetzung gefunden: "Ehrlich und offen hörtest du mich sagen …" und genau um diese Offenheit und Ehrlichkeit geht es in Shakespeares Drama "Othello" von Anfang an. Othello lasse ich aus diesem Text heraus, mir geht es um den ausgetragenen Kampf zwischen Jago und Cassio, letzterer weiß bis kurz vor Ende nicht, dass er sich in einem offenen Kampf befindet, sich Jagos Intrige eigentlich gegen ihn bzw. seine Ernennung zum Leutnant richtet, auch gegen seine Bevorzugung vor Jago, der … eifersüchtig ist. Bis vor Kurzem ging ich immer davon aus, es gehe um die Eifersucht Othellos im großen Eifersuchtsdrama Shakespeares - eigentlich geht es um die Eifersucht des narzisstisch gekränkten Schurken, ja er ist ein Erz-Schurke, so hat es sich eingebürgert. Und wie ist das, wenn sich Schurken und integrere Mitmenschen gegenüberstehen und letztere in einen Konflikt hineingezogen werden, den sie selten angezettelt haben? - Der Zuschauer solidarisiert sich mit dem Schwachen. Ich habe bereits über Leopold Blooms Auseinandersetzung mit dem Bürger, "the citizen" in James Joyces "Ulysses" geschrieben und diesen Zwist in Verbindung mit der großen Niederlage des großen Helden Ajax gegen den Trickser und am Anfang leicht feigen Odysseus gebracht (vgl. 44 und 210), diese Niederlagen der protzigen Maulhelden sind eine große Genugtuung für die Menschen, die sich selbst eher nicht zum echten Helden geeignet sehen. Der Ur-Typus des Sieges des scheinbar aussichtslos Unterlegenen hat natürlich in David gegen Goliath ihren Ursprung. In Frankfurt findet sich dazu ein spannendes Denkmal des Berliner Bildhauers Prof. Richard Heß. Ich weiß nicht, wie oft ich im Konsumvermeidungsmodus an diesem Kunstwerk trotzdem vorbeigegangen bin, jetzt, da ich wusste, dass es dieses gibt, wollte ich schauen, ob man eine Perspektive auf die in Frankfurt ansässigen Macht-Instanzen findet, man findet sie und man findet auch eine immer noch zum Einsatz bereite Schleuder an Davids Hand baumeln.

Nun zurück zu Shakespeares Drama und zum "villain" Jago. "Unverblümt" ist der Auftakt, von Anfang an unverstellt ist auch die Visitenkarte, die Jago von sich selbst in Richtung Zuschauer bzw. Leser aushändigt: "I am not what I am." Das wird wörtlich übersetzt bei Friedrich Gundolf! Sein Weg wird die quecksilbrige Verstellung sein, die Maskerade, der Mummenschanz, und Jago weiß immer um die Gefährlichkeit seines Spiels. Und sein "counterpart" Cassio, der nicht einmal ahnt, dass er auf der Hassliste Jagos zumindest auf dem zweiten Platz steht? Es ist in diesem Shakespeare Stück nicht das klassische Klein-gegen-Groß-Duell. Viel subtiler sind Cassio und Jago zu unterscheiden. Man erfährt nicht, warum Othello Cassio gegenüber Jago den Vorzug gibt. Von diesem werden eh nur wenige Wesenszüge offenbar. Er muss sich vorsehen, nicht zu viel zu trinken, er verträgt nicht viel, gleichzeitig scheint es eine Schwäche von ihm zu sein, genau dies zu tun. Er ist leutselig, redselig. Ich würde es vielleicht so formulieren, man würde ihm nicht die Verwaltung des Zeugenschutzprogrammes anvertrauen. Genau seine Schwäche nutzt Jago zielsicher aus und schafft einen Etappensieg seiner Intrige, bei dem Cassio über seine eigene Schwäche stolpert. Viel wäre noch zu schreiben, insbesondere darüber, dass das wahre Opfer der Intrige Jagos die Frauen sind - Frauen, die sich ihres Standes und ihrer Bedürfnisse klar bewusst sind, bzw. werden. Dazu liest man am besten selbst noch einmal z.B. das Gespräch zwischen Desdemona und Emilia, Jagos Frau nach. Wie lässt Shakespeare Jago scheitern bzw. genauer: Wie gestaltet sich am Ende die Überlegenheit Cassios? Jago scheitert dreifach. Erstens: Er bezahlt seinen unreifen Ränkeeifer mit dem Leben. Zweitens: Othellos Tod scheint keine Rachegelüste zu befriedigen, die seinen vermeintlichen Ehebruch mit Jagos Frau heraufbeschworen hatten. Drittens: Die Destruktivität, mit der er das Gift des Argwohns in die Ohren Othellos einträufelt, erreicht zwar aufgrund der Schwäche Othellos ihr Ziel, aber nicht den Zweck, Jago zu Ehren zu verhelfen. Am Ende wird Cassio, der sich aufgrund seiner Verfehlung bereits seiner Ehre, seines Rufes beraubt sah, vor den Augen Jagos rehabilitiert: Othello bittet um Vergebung. Diese Bitte um Vergebung krönt den Sieg der menschlichen Schwäche über den unreifen, leider muss man sagen, männlichen Größenwahn.

Was war nun der Motor dieses Wahns? Gleich zu Beginn nennt Shakespeare das Motiv Jagos, es wird nie wieder im Verlauf der Tragödie wiederholt: "… I, for mere suspicion in that kind, / Will do as if for suretey." Jago hat nie das Gift der Eifersucht in seinem Ohr vertragen, dass seine - wie man gegen Ende erfährt, in sinnlichen Fragen sehr reife - Frau untreu war ... sich angeblich mit Othello "den Platz zwischen den Bettlaken" geteilt hat. Es bleibt eine reine Verdächtigung, "suspicion". Das ist der Kern des Schurken Übels. "Othello" wird, wie erwähnt, ein Eifersuchtsdrama genannt. Es geht am Ende nicht allein um die Eifersucht Othellos, sondern darum, wie die in Jago angelegte Eifersucht sich einen Weg bahnt, um durch ihn in Othello auf verwobenen Pfaden potenziert zu werden, um ihr eigentliches Zerstörungspotential zur Schau stellen zu können.

Klein mit Kuli stand unter dem bauchigen Filzstifteintrag "Jago vs. Cassio" in meiner Handschrift der Satz: "Mario zwingt den Zauberer nieder." Diesen Looping brauche ich noch: Thomas Mann schildert in seiner bereits 1930 erschienen Erzählung "Mario und der Zauberer" die Rache eines zutiefst erniedrigten Kellners. Über hundert Seiten lang baut Thomas Mann den vor dem Hintergrund des gegen Ende der zwanziger Jahre sich in Italien etablierenden Faschismus geschilderten Racheakt eines jungen Kellners gegen einen schier übermächtigen erscheinenden Varietékünstlers, eines Seelenfängers, eines Hypnotiseurs auf. Die Leser geraten mit der Familie, die im idyllischen Küstenort Torro de Venere Erholung sucht, in den Strudel dieser hypnotisierend geschilderten Pathologie einer Verführung. Fein sind die Ebenen der Historie des aufkeimenden, sich potent äußernden italienischen Nationalismus mit der Erniedrigung des Einzelnen, dort wo sie in der Liebe am verletzlichsten ist, dort wo sie am stärksten schmerzt, verwoben. Mario wird von einem Hypnotiseur gefangen, gedemütigt, erniedrigt und vor johlendem Publikum vorgeführt. Ähnlich ergeht es der vierköpfigen Familie im Hotel und am Strand, nur weniger dringlich dort im Schmerzempfinden der verletzten Seele. Was der große Verführer, hüstelnde und süffisant auskostende Machtmanipulator Cipolla nicht ahnen konnte, dass der Autor Thomas Mann seinen Protagonisten Mario mit einem kleinen, unscheinbaren Revolver ausgestattet hat, der sich am Ende mit einem Schuss einen Weg in die erlösende Freiheit schafft.

Die Realität der Widerständigen war für viele Jahre des Nationalsozialismus eine andere, ihre Waffen richteten sich in ihrer Verzweiflung oft gar gegen sich selbst, die Opfer. Wir sind die Überlebenden eines radikalen Kampfes, Spuren davon sind selbst zwischen den heutigen Konsumtempeln auszumachen.

P.S.: Hier ein Link zu einer wohl unbenutzten Waffe: https://www.adk.de/en/archives/finds/index.htm?we_objectID=60373

Schnipsel 222: Axolotl

Fotos gemeinfrei auf Wikimedia Commons.

Axolotl sind Bewohner des Sees Xochimilco im gleichnamigen Stadtteil von Mexico City. Leider ist der Popocatépetl zu viele Kilometer entfernt, als dass ich ihn sinnvoll in diesem Text unterbringen könnte. Lange habe ich mit diesem Text gehadert, da ich diesem Tier eigentlich keinen Text widmen wollte, nur weil es an einer Stelle in Hervé Le Telliers "Die Anomalie" vorkommt. Aber eigentlich ist es so, ich war zu verwundert, als ich über dieses Wort gestolpert bin, das im Textzusammenhang mit einer so tragischen Geschichte eines Missbrauchs vorkommt, der ungeachtet meines ohnehin vorhandenen Zweifels, das gedankenlose, fast etwas hochmütige Herausgreifen des biologischen Namens aus dem Romanzusammenhang als ungerechtfertigt qualifizieren zu müssen, als dass ich auf diesen Eintrag verzichten könnte. Ich komme nicht darum herum, festzustellen, dass ein Teil meiner Begeisterungsfähigkeit dergestalt angestachelt war, die allerdings einen Dämpfer nach dem anderen erfuhr, da die meisten Mitmenschen, denen ich von meiner Entdeckung berichten wollte, das Tier mit seinen unglaublichen Fähigkeiten bereits kannten. Den Jugendlichen ist es als verpixeltes Wesen in einem sehr geläufigen Computerspiel bekannt. Der zweite Dämpfer: Auch meine Versuche, meine Entdeckung an Motiven aus dem Roman festzumachen, stellten sich als viel zu offensichtlich konstruiert heraus. Trotzig wollte ich aber an der Begeisterung für meine Idee festhalten, ich müsste nur eine stimmige Verknüpfung mit der Literatur finden. Das habe ich, dazu etwas später mehr, überzeugt bin ich immer noch nicht.

Diesem Text werfe ich vor, dass er eigentlich keine Nebenpfad-Erkenntnis ins Zentrum stellt, sondern Wikipedianachlesbarkeit imitiert, und das wollte ich zumeist vermeiden. Warum aber eigentlich nicht? Noch zu Zeiten, als Wikipedia weit verpönter war als heute, habe ich diesem Projekt immer etwas abgewinnen können. Näher kommt man an einen Zugriff auf das Wissen der Welt für alle nicht heran, Denis Diderots Anliegen einer Enzyklopädie für alle, eines niedrigschwelligen, unelitären, bezahlbaren Zugangs zum Weltwissen für alle, die Interesse zeigen an diesem Anliegen, ist nicht falsch. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch, wenn sich ein Skandal anbahnt, aber alle Kritik an Wikipedia kann man dort selbst nachlesen und Skandale um falsche Legendenbildung, verfälschtes Wissen, verfälschten Umgang mit der Eigenständigkeit von Wissen, die gibt es bis in höchst elitäre Instanzen.

Die Tücken des Ansatzes, wenn jeder Laie seinen Senf dazuprogrammieren kann, sind einleuchtend, die Qualitätssteigerung und steigende Verlässlichkeit als Ziel ist dem aber entgegenzuhalten und durch die Medizin-Prüfung wird man mit Wikipedia-Wissen schon nicht kommen, beim Qualitätsmanagement für die Auswahl von Bürgermeisterinnenkandidatinnen und -meisterkanditaten anderer wichtiger Ämter bin ich mir da schon nicht mehr so sicher. Wenigstens gibt es in diesem Gedankenumfeld eine grandios kluge "literarische" Verarbeitung (die ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe): Jim Hensons Fraggles fragen regelmäßig die allwissende Müllhalde um Rat. Dank Wikipedia weiß ich jetzt, dass die Müllhalde mehrmals das Geschlecht gewechselt hat, über Fähigkeiten der Telepathie und Teleportation verfügt und im amerikanischen Original einen jiddischen Akzent hat. Ich mag solches Wissen und ich finde es wichtig, dass so etwas nicht verloren geht, und wir einfachen fraggle-bunten Lebewesen der Masse brauchen in unserem von der Lohnabhängigkeit bestimmten Alltag diesen Beistand.

Nun zum Ernst des Romans: Die Kröte Betty des Mädchens Sophia aus Hervé Le Telliers "Die Anomalie" ist nicht vertrocknet, wenige Tropfen Wasser verhelfen ihr nach vielen Wochen der Entbehrung wieder zum Leben. Sie steht in der Tradition zusammen mit ihren Genossinnen und Genossen der ältesten Spezien der Amphibien und Lurchtiere auf diesem Planeten, sehr, sehr widerstandsfähig zu sein. Der Anomalie-Unfall, der die Besatzung und Gäste eines Linienfluges als Doppelgänger auf die Welt bringt, hat innerhalb der Romanwirklichkeit Le Telliers glücklicherweise Sophias Vater ausgenommen. In der Verdopplung des Schicksals Sophias liegt der Schlüssel ihrer Befreiung vom Peiniger. Le Tellier spielt in allen Variationen mit diesem Doppelgänger-Motiv, dessen "Unheimlichkeit" bereits in einer Abhandlung von Freud "Das Unheimliche" angerissen wurde. Das Axolotl wird nur kurz im Zusammenhang mit Sophias Begeisterungsfähigkeit für Amphibientiere genannt, sie und ihre Familie hatten zum ersten Mal im Pariser "Jardin des Plantes" einen Axolotl kennen gelernt. Ich wollte dieses Wort nicht nachschlagen, ich wollte im Lesefluss bleiben, der Reiz des raschen Begreifens-to-go siegte (wie an einigen anderen Stellen z.B. bei den Hinweisen auf die Bilderberger - die kannte ich aber schon! - den Dolder Club, den Gotha, die schwarzen Schwäne, Phylogenetik (übrigens ein so genanntes Kofferwort), an denen mein unbedingtes Nachschlage-Wollen obsiegte).

Alexander von Humboldt brachte einen Querzahnmolch als erster mit nach Europa, heute weiß man, dass er eine Dauerlarve bleibt, dessen Geschlechtsbestimmung immer schwer ist. Wenn man ihn versucht, in ein künstliches Lebensumfeld fern seiner rechtschreibschwierigen Heimat zu setzen, muss man darauf achten, dass er am besten unter sich bleibt, auf den ersten Blick unbeschwerte Geselligkeit mit anderen Zeitgenossen fremder Art schädigt seine Lebenszufriedenheit und lässt ihn verkümmern. Literarisch wurde er in Deutschland früh in Carl Zuckmayers "Hauptmann von Köpenick" verewigt - in Anspielung auf einen bis heute bekannte Schuhindustriellen Salamander. (Voilà!) Warum kennen dieses Lebewesen scheinbar alle anderen. Es hat eine zehnmal größere Erbinformation als ich als Mensch. Seine DNA ist, ich kann es nicht glauben, zehnmal so groß wie meine. Um seine Fähigkeit wird er beneidet und untersucht: Er kann verloren gegangene oder beschädigte Teile seines Körpers ohne Korrekturverluste wiederherstellen, auch Teile seines Gehirns … Mich durchschauern beim Herunterschreiben dieser Kompetenzen des auf Fotos scheinbar ewig fröhlichen grienenden Wassertieres Wärmegewitter durchs Geflecht meiner möglicherweise sehr defizitären biologischen Zellstrukturen.

Wenn ich nicht zu ein- und mitgenommen von dieser Erkenntnis wäre, würde ich über Le Telliers tiefsinnige philosophische Roman-Gestaltung geschrieben haben. Meine Konzentration hätte sich auf die Seiten 316-321 in der deutschen Übersetzung gerichtet. Die provokative These, dass wir eigentlich weiter nur die Chance haben, entschlossen zu leben, zu handeln, selbst wenn wir nur ein Teil einer etwas brüchigen Animation sind, ist ein großes Thema. In Schnipsel 215 bin ich ja auf eine noch schlimmere Option eingegangen, in der es mich erst gar nicht gibt; diesen Beipackbereich, der der Pandora-Büchse angehaftet ist, mache ich an dieser Stelle erst gar nicht auf.

Weiter oben hatte ich angedeutet, dass mir eine mögliche Verbindung zu einer literarischen Idee untergekommen ist. Bertolt Brecht hat einen Text geschrieben zum Zerpflücken von Gedichten. Ich vermute, dass ich diesen Text das erste Mal bei meiner Deutschlehrerin Frau Bremer kennen lernte. Brecht argumentiert, dass das scheinbar die Ästhetik und Geschlossenheit des Kunstwerks zerstörerische Zerstückeln von Kunstwerken, insbesondere Gedichten, um einer tiefersinnigen Analyse willen, das Gesamtwerk nicht entwürdigt, möglicherweise auch in seiner Absicht einer Erkenntnisvermittlung nicht verletzt. Auch dies sollte man im kurzen Text bei Brecht noch einmal selbst nachlesen. Im Kern geht Brecht davon aus, dass das Kunstwerk durch eine auch recht gewalttätige Annäherung keine Einbuße erleidet. Dies mündet in das Sinnbild, wonach auch das einzelne Blatt der Rose eine eigene Schönheit behält, selbst wenn man es von der Blüte trennt. (Voilà encore une fois!) Der von mir entdeckte Axolotl wird in meinem Gedächtnis bis zu meiner kompletten Wiederherstellung nach Generalausfall eine feste Größe gewonnen haben als demjenigen der Vertreter unter meinen Zeitgenossen, dem eine sehr alte Antwort auf unverschuldetes Abhandenkommen von Teilen seines Wesens eingeboren wurde. Er ist ein Vertreter von eigenständigem Überlebenswillen, dem wir es allerdings als konkurrierende Spezies auf unserem Erdball in freier Wildbahn sehr schwer machen. Der Roman von Hervé Le Telliers endet in der Auflösung und im Austropfen der Zeilen und Wörter auf der letzten Seite (vgl. dazu 215). Bei Wikipedia findet sich leider der Hinweis, dass meiner Deutung eine bessere Variante entgegenzustellen ist: Im Deutschen heißen sie Figurengedichte, es gibt das Fremdwort Kalligramm oder Carmen figuratum. Die Sanduhr ist im Barock sehr beliebt. Es finden sich gute Abbildungen von Gedichten z.B. von Johann Helwig oder Theodor Kornfeld. So ähnlich sieht das Ende in die Worte sable / Sand und schließlich fin / Ende tatsächlich aus. Trotz der Hinweise der allwissenden Kollektivlade bin ich etwas stolz auf meine eigene Denkaktivität. Auch das Foto der barocken Buchseitengestaltung eines Livius Textes zum Ableben von Cicero - streng genommen der Darstellung einer rhetorisch ausgefeilten Köpfung - fand ich selbst und danke dem Verkäufer einer alten Cicero-Ausgabe von 1550 für die Erlaubnis, sein auf der Verkaufsplattform eingestelltes Foto abzubilden. Le Tellier gibt den von ihm eingestandenen Original-Text seiner rätselhaften letzten Seite nicht preis, er fordert zur Rekonstruktion auf. Go Axolotl, go!

Fotos v.l.n.r.: Das Gemälde von Francesco Mazzola (Parmigianino) spielt in einer Erzählung von "Die Anomalie" eine wichtige Rolle - (c) KHM-Museumsverband Wien. Die Axolotl gibt es gemeinfrei bei Wikimedia Commons, die 1550 gedruckte Buchseite, die das Ende Ciceros in der Darstellung von Livius aus der Seite austropfen lässt, steht unter dem Copyright (c) von M. R. und liegt mir dankenswerterweise telefonisch zugesichert vor.

Schnipsel 223: Südlich Breiter Weg

(c) Jean-Pierre Letourneur

Wenn man eine Sammlung hat, und vielleicht ist es nur eine Sammlung wichtiger Momente eines Lebens, besitzt man immer einige Lieblingsstücke. Die großen Momente sind groß, die teuren Käufe waren teuer, am schnellsten in der Erinnerung sind aber häufig ganz andere Wadenbeißer, wie zum Beispiel die Erinnerung an einen ersten Schluck eiskalter Cola aus einem dünnwandigen Glas im Nachbarhaus. Mittlerweile ist das Motiv des Kopfübers zu einer Sammelleidenschaft geworden, der ich kaum noch Herr oder Meister werden kann. Selbst wenn ich alle Treffer einmal auf einer dieser Seiten "einkleben" könnte, die Fülle würde doch nie die beiden Ausgangsstücke des ersten und zweiten Moments des Zusammentreffens meiner Begeisterungsfähigkeit mit dem Motiv an sich von ihrem Rang meiner persönlichen Bestenliste in die niederen Ranking-Regionen drängen können. Nummer eins die in Schnipsel 42 beschriebene Begegnung mit dem Donnerwort der "umgekehrten Kirch'" in Andreas Gryphius Gedicht "Thränen des Vaterlands", Nummer zwei die Begegnung mit dem Sturz des Ikarus, der - wie bereits etwas weiter oben erwähnt - fast immer kopfüber ikonographisch seine Abbildung findet.

Auf einer meiner oft gewählten Wegstrecken fahre ich in dem Dorf Leihgestern an einer Straßenbezeichnung vorbei, die den Wortlaut trägt: "Südlich Breiter Weg." "Leihgestern" stelle ich nie in Frage, diesen Straßennamen schon, und immer aufs Neue. Er juckt wie der Mückenstich Lucios aus Fred Vargas Adamsberg Romanen. Die einfachste Antwort wäre, dass ich eine Aufgabe habe, mich dem Motiv noch einmal ernsthafter anzunähern, obwohl mir dafür die Zeit und die Muße fehlen. Richtig ist aber nach längerem Nachsinnen, dass mich die Komplexität des Gedankengangs spöttisch lockt und provoziert, dass ich einer Antwort weder nahe noch gewachsen bin, warum dieses Straßenschild so kompliziert ist bzw. richtiger der Gedankengang, der sich wahrscheinlich unbeabsichtigt hinter diesem Schild verbirgt. Das Spiel ließe sich mit fast jedem "Compound", jeder im Deutschen so geläufigen Verbindung vieler Einzelbegriffe durchdenken. Was ist das Gegenteil von … von eben: "Südlich Breiter Weg"? Es ist eben nicht der "Nördlich Schmale Weg". Im letzten Wort steckt das Problem der sehr schweren Aufgabe, einen Weg ins Gegenteil zu setzen. Das Gegenteil des Weges könnte eine Straße, eine Autobahn, ein Schnelltrasse sein oder auch ein Hindernis in Form einer Mauer oder einer (klug überlegt finde ich) Unwegsamkeit. Dann passen aber die vorher gesetzten Adjektive nicht mehr, was soll eine nördlich schmale Unwegsamkeit sein? Der Gedanke wird mich verlassen, weil er unerheblich ist, da es nicht um den Ortsnamen eines in seinen Diminutiv-Varianten unglaublich vielschichtigen Ortes wie Linden geht mit seinen Hinweisen auf Großen-Linden, Linden, Kleinlinden und Lützellinden. In Microlinden würde ich ein Kompetenzzentrum für Künstliche-Intelligenz ansiedeln … ein anderes Thema.

Die Botschaft des Schildes bedeutete für mich möglicherweise: Stell dich der Aufgabe, deine lose Sammlung an Kopfüber-Gedanken zu ordnen und sie abzustreifen. (Der Traum, aus meinem Fundus ein größeres Projekt werden zu lassen, wurde von Herrn Schneider vereitelt, indem er mir den Hinweis auf das Buch "Kopfüber. Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts" von Jörg Traeger zugesandt hat - ein damit für mich vielleicht verbranntes Thema, das vor fast 20 Jahren akribisch be- und durchleuchtet worden ist. (Trotzdem bin ich ein wenig stolz darauf, dass ich ein paar Beobachtungen und Facetten des Motivs für mich gefunden habe, die auch von Herrn Traeger aufgestöbert und zusammengetragen wurden, dazu gleich mehr.)

Eine Inventur ist also der erste Schritt der gestellten Aufgabe, eine Fleißarbeit:

Schnipsel 23: Das unscheinbare Eintauchen des Ikarus nach langem Sturz eröffnet den Reigen.

Schnipsel 42: Andreas Gryphius wird mit seinem Donnerwort zitiert: "Die Kirch' ist umgekehret." Auch in der Umkehrung der Bewegungsrichtung der Verszeile aus Andreas Gryphius Gedicht "Abend" sehe ich einen sehr ähnlichen Gestaltungswillen: "Der port [sic] naht mehr und mehr sich zu der Glieder Kahn."

Schnipsel 45: Hier erscheint der Scheinriese Herr Tur Tur, der gegen die Wahrnehmungsgewohnheit mit der Eigenheit zurechtkommen muss, dass er kleiner wird, je näher sich der Betrachter ihm nähert, bis er auf Augenhöhe im direkten Kontakt das Riese-Sein für den Moment einbüßt.

Schnipsel 87: Mussolini wurde auf dem Mailänder Piazzale Loreto kopfüber aufgehängt, das Foto findet man schnell, es ist in Deutschland allerdings nicht gemeinfrei. Einzug findet es in den Roman "Halbschatten" von Uwe Timm.

Schnipsel 88: In Dan Browns Thriller spielt die Kopfüber-Kreuzigung von Petrus eine hinweisgebende Rolle. Die Malerei widmet sich dem Motiv.

Schnipsel 107: Die Welt des Kindes Pip wird in einer Drehung auf dem Friedhof im Marschland Kents auf den Kopf gestellt, indem ihn der entflohene Häftling Magwitch am Fuße haltend baumeln lässt. Wir sind in Charles Dickens Roman "Great Expectations".

Schnipsel 119: Eine Kerze wird nach Justierung und Versand durch den Brennpunkt einer Lupe zum Optik-Schulwissen - kopfüber. Jörg Traeger stellt passend fest: "Den intellektuellen Gesichtspunkt kennzeichnet nichts klarer als der Umstand, daß einzig der Mensch um die Wirklichkeit der Wahrnehmung weiß. Sie besteht zuallererst in der biologischen Tatsache, daß das Auge das Bild der Welt auf dem Kopf stehend empfängt, wohingegen es vom Gehirn auf die Füße gestellt wird."

Schnipsel 120: Das Spiel mit Perspektivumkehrungen findet man hier in der Ausweglosigkeit der wie auch immer gewählten Laufrichtung einer Maus bei Franz Kafka sowie in Rainer Maria Rilkes Betrachtung eines Kunstwerkes bzw. im Blick zurück zum Betrachter vom marmornen Torso und schließlich nochmals in der Bewegung des Hafens auf das Boot zu im Sonett "Abend" von Andreas Gryphius. (Rilkes Gedicht "Archaischer Torso Apollos" wurde bereits im Schnipsel 24 besprochen.)

Schnipsel 128: Bilder einer von Darstellungen einer verkehrten Welt dekorieren Hinweise auf die Pferde von Swift als Umkehrung des gängigen Rankings der Hierarchie der Spezien, Lenz von Georg Büchner, der manchmal lieber auf dem Kopf gehen würde, sowie die Drehung von Leopold Bloom im Ehebett in James Joyces "Ulysses".

Schnipsel 173: Demonstranten gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron halten auf dem Trocadero stolz ihre Beute-Bilder verkehrt herum in die berichtenden Kameras.

Schnipsel 192: Einer erneuten Inventur des Motivs innerhalb der Nebenpfade leiten Funde des Kopfüber-Themas bei Nick Flynn (hier ist es der umgekehrt gesetzte Buchtitel "Stay") sowie bei Dan Brown (hier ist es der im Thriller "Inferno" auftauchende umgekehrt gesetzte Medusenstein in der Cisterna Basílica in Istanbul) über in die große Ausgestaltung des Themas bei Umberto Eco in dessen Roman "Der Name der Rose".

Schnipsel 202: Wieder ist es ein Roman Umberto Ecos, diesmal trägt er das Kopfüber-Motiv auf dem Cover des Romans "Das Foucaultsche Pendel". Im Inhalt geht es um einen Fixpunkt im Weltall. Die Idee der Aushebelung eines solchen Punktes wird ebenfalls von Jörg Traeger in Verbindung mit dem Kopfüber-Motiv gebracht. Es geht ihm hier um ein fantastisches Kunstwerk, das das Motiv nah an eine - wahrscheinlich letztlich allerdings unmögliche - Vollendung bringt: Piero Manzonis "Socle du monde - Hommage á Galileo". Traeger schreibt zu ihm: "Indem der kopfstehende Sockel die Erde insgesamt zum Denkmalgegenstand erklärt, wendet er sich an einen imaginären Betrachter in der Schwerelosigkeit. Dieser besetzt im Geist jenen festen Punkt im All, von dem aus einst Archimedes die Welt hatte aus den Angeln heben wollen."

Schnipsel 204: "Narcissus" in der Darstellung von John William Waterhouse richtet sein umgekehrtes Spiegelbild auf den Betrachter des Bildes. Meine kleine Beobachtung findet erneut in Jörg Traegers umfangreicher Abhandlung eine Erwähnung, die sehr viel tiefgründiger in den vielfältigen Gestaltungsvarianten des Motivs der Umkehr durch Spiegelungen bzw. insbesondere Wasser untersucht wird.

Schnipsel 205: Die umgekehrten Grabsteine auf der Rückseite eines Grufthäuschens auf dem Alten Friedhof in Gießen kannte Traeger nicht, auch der augenzwinkernde Verweis auf Diana Ross Song "Upside Down" findet sich nur hier. Paul Austers Drehung von Ferguson, um diesen in einer Lebensvariante nicht an einem Drops ersticken zu lassen, ist mir exklusiv als erstem aufgefallen, möglicherweise. In Austers "4 3 2 1" spielt das Motiv auch noch einmal in einem umgedrehten Universum eine Rolle. Man kann es in Schnipsel 205 nachlesen.

Schnipsel 212: Dracula klettert hier kopfüber aus seinem Schloss heraus eine Mauer herunter. Diese mächtige Bild-Idee wird für ein frühes Buchcover Bram Stokers Romans bemüht. In der Kraft dieser Bewegung lauert die Gefahr, nicht im blutend dargestellten Eckzahn späterer Filmplakate.

Schnipsel 213 eröffnete noch einmal eine Schreibepisode an meinen Nebenpfaden der Literatur. Alexandre Dumas stellt die Macht wieder her, die kein Aushebeln möchte, die Macht und den Willen kämpferisch zu leben. Um diese Idee einzuleiten, habe ich ein letztes Mal auf das Motiv des ewig umgekehrt fallenden Ikarus verwiesen und das Kopfüber-Thema bemüht. (Na gut, auch im obigen Text zum Axolotl juckte die spielerische Freude einer umgekehrten Nebeneinander-Anordnung, um ein breiteres Querformat der Einstiegsgrafik hinzubekommen … ein Gimmick.)

Das war die Bestandsaufnahme. Ich hatte zwar den Traum, mich einmal dem Thema umfassend zu stellen und es nach Aussage- oder Wirkungskategorien zu ordnen, einen Ansatz hatte ich aber nie, immer nur eine Begeisterung für das Stolpern des Blicks, die ein auf den Kopf gestelltes Hindernis verursacht. Ich sammelte weitere Einzelproben. Gleich am Anfang des 4. Band der Sammlung "Aphorismes, Pensées, Gedanken" von Jean-Pierre Letourneur findet man eine Fotografie einer wunderschönen, rosarot leuchtenden Rose. Wassertropfen perlen morgendlich frisch von ihr herab. Auf der Seite daneben das gleiche Motiv hundertfach potenziert durch den Blick einer Scheibe, auf der sich viele, viele Regentropfen tummeln, die das Bild der Rose jeweils spiegelverkehrt gebrochen dem Betrachter zum Augenschmaus anbieten. Darüber einer der vielen, vielen wunderschönen Aphorismen Jean-Pierre Letourneurs, in denen die Alltags-Wahrnehmung innehält und zum Gedankenflug ansetzt: "Regentropfen können nicht nur Feuer löschen, sie stellen auch mit ihren Prismen die Welt auf den Kopf." Oben zu Beginn dieses Textes findet sich eine Variante des Fotos ebenfalls von Jean-Pierre Letourneur, der die verkehrte Welt in den Tropfen am Ende von Kiefernnadeln festgehalten findet.

Unter dem 2014 vom IS gesprengten ehemaligen Schrein des Jonas (Nabi Yunus) wurden Gänge freigelegt, die Reliefs umgekehrter Frauen-Darstellungen zeigen. Die Altorientalisten Dr. Stephanie Dalley vermutet in einer populärwissenschaftlichen ZDF Doku, dass es sich um eine bewusste Bildsprache einer Architektur handelt, die eine "gewollten Ausdruck der Respektlosigkeit" darstelle. Sie verweist auf ähnliche Darstellungen kopfüber gehaltenen Personen in altägyptischen Darstellungen, die sich auf dem Weg in die Unterwelt befänden. Die ältesten Darstellungen, die ich in diesem Suchspiel gefunden habe, sind babylonischen Ursprungs und zeigen einen Kampf zwischen Dämonen und Menschen. Leider sind keine dieser Bilder mir gemeinfrei über den Weg gelaufen, sodass man sie von dieser Stelle aus eigenständig recherchieren muss. Die Fernseh-Doku lief im Hintergrund, beim Kopfüberrelief war ich sofort aufnahmebereit für die Information einer sehr alten Darstellung einer mächtigen Verdrehung. So oder ähnlich wurde ich immer wieder in den letzten Monaten von Varianten der 90-Grad-Wende überrascht oder gar überrannt. Mogli im unfreiwilligen Kopfstand auf der Schwanzspitze der Schlange Ska deren unerbittlichen Willen ausgeliefert - ein CDU-Politiker auf einem Kleinlaster kopfüber abtransportiert, als sein Wahlkampf gescheitert war (genau genommen war es das Wahlplakat, das abtransportiert wurde) - ein Werbeflyer des Leitz-Parks in Wetzlar lockte mit einer jungen Person im Hoody, die scheinbar ohne Mühe frei auf ihrem Kopf balancieren konnte. Dem Ruf folgte ich natürlich, nur um in einer Leitz-Park Ausstellung auf großformatig ausgestellte Werke des Fotografen Steve McCurry zu treffen. Überwältigend die an den Füßen hängend senkrecht bewegungslos baumelnden Shaolin Mönche. Das Spiegeln der Motive in bewegungslosen Wassern scheint ebenfalls einen sehr ästhetischen Reiz auf McCurry auszuüben, den er hemmungslos fotografisch ausnutzt für stilistische makellose Momente in befremdlich schöner Perspektive.

Harmlos verspielt setzt Jean-Pierre Jeunet die aus der Gewohnheit geratene Welt der gewendeten Kameraeinstellung ein, um das Wunder der sich entfachenden Liebe von Amelie in "Die fabelhafte Welt der Amelie" zu choreographieren. Verspielt die Provokation des Gegenentwurfs zum Wenzel-Denkmal in Prag von David Cerny: "Der heilige Wenzel auf dem toten Pferd", der Clou ist, dass der stolze Reiter noch erhobenen Hauptes aufrecht sitzt, allerdings auf dem Bauch des an den Füßen kopfüber aufgehängten toten Gauls.

Oliver Parker lässt am Ende seiner oben erwähnten "Othello" Verfilmung den schwer verwundeten Cassio so in die Kamera blicken lässt, dass sein Kopf weit in den Nacken gestreckt von der Bahre aus seinen Rivalen und Mörder Jago erblicken lässt. Mit der Drehung des Gesichts des Opfers zurück in Bauchlage wird auch Jago parallel des Blickverlaufs Cassios wieder auf die Füße gestellt. Parker verzichtet auf die 90-Grad-Darstellung Jagos, erst ab einem viel kleineren Winkel richtet sich die Kameraeinstellung auf ihn. Die Drehung ist eher eine Art Verschmelzen zwischen Täter und Opfer. In der Gründgens-Verfilmung Johann Wolfgang Goethes Faust findet Jörg Traeger die Verschmelzung zwischen Faust und Mephisto Kopf an Kopf, Wange an Wange … die nur gelingt, da diesmal Mephisto kopfüber sich hängend dem Gesicht Fausts nähert mit dem Scheitel auf dessen Schulter.

Noch war ich nicht bereit, mich auf die Reise zu begeben, auf die mich der Band von Jörg Traeger schickte. Doch es gab einen ersten Reset-Moment. Fred Vargas benutzt mein Ausgangsmotiv der umgekehrten Kirche in ihrem Roman "Nacht des Zorns", um die aus dem Lot gebrachte Welt der fälschlich verdächtigten Familie Vendermot zu charakterisieren: "[D]as Regelwerk im Hause Vendermot war erschüttert […] [e]twa wie wenn die Kirche von Ordebec sich auf ihr Dach gedreht hätte." Auch Jörg Traeger muss immer wieder diese mächtigen Formulierungen bemühen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn die Welt sich in Umkehrung befindet, gehen Fixpunkte verloren, Stabilitäten werden ausgehebelt, Welten und Weltbilder geraten aus den Fugen, sind in ihren Grundfesten erschüttert oder aus dem Lot. Die Drehung steckt im Begriff der "Volte", "Revolte" dreht zurück mit Macht zum Aufruhr gegen den Bestand.

Aus der Fülle der Beobachtungen und Beschreibungen Traegers möchte ich nur noch auf drei eingehen, aneinandergereiht im losen Bezug.

1. Jörg Traeger zitiert Wittgenstein: "Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein."

2. An einer anderen Stelle zitiert er Bertolt Brecht: "Was du siehst", sagt Galilei bei Brecht, "ist daß es keinen Unterschied zwischen Himmel und Erde gibt. Heute ist der 10. Januar 1610. Die Menschheit trägt in ihr Journal ein: Himmel abgeschafft".

3. Während die US-Raumsonde eine ikonografische Darstellung des Menschen ins All schickte, nahm Sojus 31 "Ein Porträt Lenins, Medaillen von Marx, Engels, Ernst Thälmanns, Wilhelm Pieck sowie von Leibniz, dazu eine Miniaturausgabe von Goethes 'Faust' und des 'Kommunistischen Manifests'" mit ins All. […] 1978 setzte die sowjetische Raumsonde 'Venus 12' ein Lenin-Bild […] auf der Venus ab. […] Während im ehemaligen Ostblock Lenins Denkmäler gestürzt werden, überdauert sein Porträt als Ikone der Oktoberrevolution unversehrt auf der Venus."

Ich habe diese Angaben nicht überprüft. Sie sind, wie gesagt, an dieser Stelle auch völlig aus dem Zusammenhang der Abhandlung gegriffen. Sie sollten dazu dienen, dass man sich die mittlerweile sehr günstig anzuschaffende Ausgabe aus dem C.H.Beck-Verlag tatsächlich mit Wonne durchlesen sollte. Vor Ort habe ich einen Hinweis auf zwei Kunstwerke in Kassel überprüft. Ich kannte die oft wiedergegebene Darstellung des "Himmelsstürmers" von Jonathan Borofsky: "Man Walking to the Sky". Traeger hierzu: "Der Ausdruck von Zielstrebigkeit verbindet sich mit der leblosen Glätte einer Schaufensterpuppe zum standardisierten Image einer unbeseelten Energie. Das Wunschbild ignoriert die Wirklichkeit." Ich hätte Herrn Traeger gerne getroffen, mir ist erst vor Kurzem bewusst geworden, dass der in Regensburg tätige Kunstprofessor bereits ein Jahr nach dem Erscheinen seines Buches im Jahr 2005 starb. Ich bin ihm für seine Gedanken sehr dankbar, insbesondere teile ich seine Idee, dass das Verschwinden des Gegenstandes an sich (z.B. im Erdboden) eine konsequente Weiterentwicklung des Umkehr-Motivs ist. Christos verhüllten Reichstag habe ich in den neunziger Jahren bewusst bereist. In Kassel findet sich in der Nähe des "Himmelsstürmers" ein Documenta-Werk aus dem Jahr 1977, Walter de Marias "Lightning Field". Die Plakette zwischen Fridericianum und überirdischem Reiterdenkmal spricht vom "Vertikale[m] Erdkilometer". Ein ein Kilometer langer Messing-Stab verschwindet in der Erde, um über dem Boden im Blickfeld des Betrachters nichts zu hinterlassen, als eine kleine, unscheinbare, kreisrunde Messingoberfläche im Boden. Voltionär! Bereits mit Kasimir Malewitschs schwarzem Quadrat von 1915 war das Kopfüber-Motiv in eine Grenzregion vorgestoßen, die man bei Jörg Traeger klug ausformuliert findet.

Zu Beginn meines Lesens war ich von der Mächtigkeit der Darstellung des Motivs und ihres Anspruchs auf Umfänglichkeit abgeschreckt. Mir fehlte die Leichtigkeit, die mancher Drehung im Spiel innewohnt, um zu irritieren, augenfällig zu werden oder die Sehgewohnheit aus einem Zufall heraus zu provozieren. Doch auch hier liefert Jörg Traeger Hinweise auf die glückliche Fähigkeit des Menschen zum Kopfstand. Ich fände den Begriff des Purzelbaums an dieser Stelle sehr stimmig angebracht und sympathisch. Ohne es zu ahnen, dass es ein Beispiel der Umkehr ist, hatte ich bereits einmal Marcel Duchamps Ready-Made des Fahrradrades in der 12. Klasse nachgebaut und unter Strom gesetzt. Ich hatte mir einen mächtigen Schlag eingehandelt, da ein von mir um Hilfe gebetener Physiklehrer die Spannung oder Amper-Zahl falsch eingestellt hatte. Ich wollte tatsächlich ein Knistern ohne Verletzungsgefahr, dies gelang ihm, wie gesagt nicht, und bei mir knisterte es bis in die Herzregion gewaltig. Vorsichtshalber habe ich die Batterie bei der Präsentation vor meinem Kunstlehrer Herrn Kustosch ausgeschaltet. Er meinte, das sei dann keine wirklich sehr gute Leistung, ich hätte mich etwas trauen sollen … Kreise schließen sich. Herrn Jürgen Kustosch bin ich u.a. für meine von ihm auf den Weg gebrachte ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit sehr dankbar.

Ich könnte noch über den "face-down emoji" schreiben und auf eine in Aussicht gestellte Zeichnung meines Kindes zum Thema Ikarus beim Yoga-Kopfstand warten. Doch es reicht nun. Vielleicht hängen noch weitere Menschen kopfüber-baumelnd an Reckstangen, um über die Welt nachzudenken, darüber was sie sehen und wie sie selbst wahrgenommen werden wollen, wenn sie wahrgenommen werden. Egal in welche Richtung der Gedanke läuft, eine Reaktion drückt sich zumeist in einem Songtitel von OMC aus: "How bizarre", die einzig sinnvolle Wahrnehmung unserer Existenz … ein "südlich breiter Weg", bestimmt ein Nebenpfad!

Fotos v.l.n.r.: Jörg Traegers Studie "Kopfüber" des C.H. Beck Verlages, der die Veröffentlichung seiner Cover umverfremdet ausdrücklich erlaubt ((c) www.chbeck.de), ein Obelisk mit einer Botschaft in etwa zwischen dem Fridericianum (Mitte) und der Installation "Man Walking to the Sky" von Jonathan Borofsky vor dem Bahnhofsgebäude in Kassel ((c) Stefan Scheffler). Ein Detail der Aufnahme des Fridericianums zeigt nicht nur die Banderolen-Botschaft, einen Weg zu finden, sondern im mittleren sehr nahen Vordergrund den minimalistischen Rest der Installation "Der vertikale Erdkilometer" von Walter de Maria.

Fotos v.l.n.r.: Kasimir Malewitschs "Schwarzes Quadrat" (gemeinfrei auf Wikimedia Commons), der Ort, an dem man ein himmelshohes Denkmal hätte erblicken können, wenn sich der Künstler nicht dazu entschieden hätte, die kopfüber Richtung in Richtung Tiefgang zu bevorzugen ((c) Stefan Scheffler).

"Wie Sie sehen, sehen Sie" (hoffentlich) "nichts", um ein Zitat von Hans-Joachim Kulenkampff zu bemühen. Wenn Ihnen etwas zu sehen erlaubt wäre, wäre Ihnen der Blick freigegeben auf folgende Verweise des Kopfübermotivs: Hängende Shaolin Mönche einer Ausstellungsfotografie in Wetzlar, die die Arbeiten von Steve McCurry würdigt; ein lockender Kopfstand auf einem Plakat, das zum Besuch des Leitz-Parks einlädt; ein tragisch-zufällig freigelegtes Steinrelief, das eine Kopfüber-Ikonographie ungeklärter Absicht zeigt; die Abmoderation auf einen in lächelnde Ungnade gefallenen deutschen Machtanwärters; einen Protagonisten der Weltliteratur, der in der Disney-Verfilmung kopfüber erst in Ohnmacht durch die Hypnose der Schlange Ska gerät, um dann am Ende gar noch seinen Kopf und sein Herz an die Liebe zu verlieren. In einer kaum auszumachenden letzten Bildreihe könnte man das doppelte Janus-Gesicht von Faust/Mephisto in der Gründgens-Inszenierung finden und im Anschluss daran die regiegewollte Drehung, die Cassio und Jago in der Parker-Verfilmung Shakespeares "Othello[s]" im gegenseitigen Wahrnehmen verschmelzen lassen.

Schnipsel 224: Refugere

(c) Stefan Scheffler

So harmlos kann das lateinische Wort in der Bedeutung "seinen Rückzug nehmen" auftreten, so sympathisch können die Orte locken, die als Refugium dienen. Nicht die Schwere der unfreiwilligen Flucht, die wir im modernen englischen Begriff des "refugee" vor Augen haben, droht hier. Die Nähe zum romanischen Wortstamm für Feuer wie z.B. im spanischen "fuego" oder französischen "feu" war eine falsche Vermutung von mir, dieser Wortstamm, der sich tatsächlich auch in den "germanischen" Wörtern "fire" oder "Feuer" wiederfindet, geht auf das lateinische Wort "focus" zurück: der Herd oder die Feuerstelle. Schön, wenn das Refugium mit der Heimeligkeit eines brennenden Öfchens ausgestattet ist …

Kriminalromane sind mir häufig Fluchtorte, insbesondere diejenigen von Fred Vargas. Die Begeisterung für Fred Vargas lodert in manchem Text dieser Homepage auf. Seit vielen Tagen sah ich mich allerdings mit dem Dilemma konfrontiert, dass ich mir Notizen zu zwei Ausgangsideen gemacht hatte, die ich gerne zusammenbringen wollte, die sich allerdings sehr hartnäckig gegen eine solche Vereinigung zu wehren schienen. Die erste Idee ist so unspektakulär, dass ich bereit war, sie ganz aufzugeben. In zwei meiner Lieblingskrimis kommt ein Mah-Jongg-Spiel vor: Das 16. Kapitel von Agatha Christies "The Murder of Roger Ackroyd" ist überschrieben: "An Evening at Mah Jong" und bringt mit den Worten "That night we had a little Mah Jong party. This kind of simple entertainment is very popular at King’s Abbot." Dr. Sheppard, seine ewig dorftratschende Schwester Caroline im gemeinsamen Haushalt mit Miss Gannett sowie Colonel Carter an den "gossip" Spieltisch. Das Spiel mit den seltsamen Ausrufen "Pung", "Chee" oder "Chow" verwirrt, das Steinegeklapper vermischt sich herrlich mit der Überheblichkeit der schwatzhaften Schwester und man möchte als Leser nur auf der Fährte bleiben in der großen Frage "Who-dun-it?". (Dazu hatte ich ja bereits in Schnipsel 80 und 217 ein paar Fährten ausgelegt. Ich werde das große Geheimnis nicht ausplaudern, nur der mit Wonne im Nachwort von Laura Thompson zitierte Hinweis von Dorothy L. Sayers kommt mir über die Lippen: "Christie fooled you." Vielleicht noch ein kleiner Satz, dass der kleine Belgier Hercule Poirot einen großen Kürbis über einen Zaun wirft …)

Die heimelige Abend-Vertrautheit im asiatischen Stein-Spiel bei Agatha Christie ist zunächst weniger mörderisch als die blutige Spur, die Kommissar Adamsberg in Fred Vargas "Der vierzehnte Stein" verfolgt. Bei seiner Geliebten Camille nimmt er die Spielanleitung eines alten Spiels in die Hände und begreift die große Strategie seines Erzfeindes … und ich hatte die Wohnung Camilles mit der Wohnung Clémentines verwechselt. Ein Geklapper von gleichlautenden Namen im Gerangel um Klarheit. Nachdem ich mir selbst zur Überprüfung der Spielkonstellation ein altes Mah-Jongg-Spiel gekauft hatte, kapitulierte ich vor der Komplexität der Spielanleitung, nur ein Hinweis ist mir in Erinnerung geblieben hinter den vier hohen Mauern des gewaltigen Aufbaus: Es gibt einen Trumpf-Stein, dessen Bildfläche leer ist … wie schön. In meiner englischen Spielfassung steht wenigstens das Wort "white" darauf.

Wie erwähnt, war ich gerne bereit, diesen Pfad, der scheinbar ins Leere zu führen drohte, aufzugeben. Die Bilder, die ich mir auf einer "Google-Earth-Reise" durch Paris aufgenommen hatte, schienen vielversprechender. Ausgelöst hatte die Sehnsuchtssuche der Krimi "Die schöne Diva von Saint Jacques". Ich mochte die Evangelisten-Reihe von Fred Vargas eigentlich gar nicht anfangen, da mir der erdige Jean-Baptiste Adamsberg bereits so ans Herz gewachsen war, dass ich kaum Bereitschaft für eine neue Leseverführung verspürte. Schnell las ich den ersten der drei Bände. Was mich fesselte, war, im Nachhinein betrachtet, der Unwille, einen Ort aufzugeben, an dem ein Feuer Wärme und intelligenten Zusammenhalt versprach. Eine Sehnsucht, an den Ort zurückkehren zu wollen, an dem nasse Schuhe trocknen können, ein einfaches Mahl wärmt und die Böden nicht unter schweren Tritten auf moderner Glätte leiden. Jetzt, beim zweiten Lesen merkte ich, dass es nicht um das kleine Restaurant von Juliette in der kleinen Gasse Rue Chasle ging, das mich magisch zurücklockte, sondern um die alte Baracke von Lucien, Marc, Mathias und dem alten Armand Vandoosler.

Wegen des eigentlich in der Übersetzung sehr ungenau gewählten Titels machte ich mich vor geraumer Zeit auf die leider nur digitale Suche um die Rue-Saint-Jacques herum in der Hoffnung, das fiktive Sehnsuchtsgässchen "Rue Chasle" doch gegen jede Vernunft ausfindig machen zu können. Zunächst überflog ich die Satelliten-Einstellungen über dem erwähnten Viertel, Markierungen boten die im Anfangskapitel genannten Ortsnamen: Rue-Saint-Jacques, Sorbonne, Rue Soufflot, Val-de-Grace, Rue du Faubourg-Saint-Jacques. Immer dann, wenn ein wenig Gartengrün Stadtbeton verdrängte, setzte ich das gelbe "Google Earth" Männchen in das Sträßchen, um mit digitalem Auge vielleicht doch noch die schmale heruntergekommene Baracke der Evangelisten neben der herrschaftlichen Villa von Sophia Simeonidis zu finden. Die Ausbeute ist da, die Ähnlichkeit allerdings mager. Es gibt sie aber, es gibt dieses Paris, das in den Texten von Fred Vargas lebendig bleibt, das Paris alter Gassen, in denen man sich ein Kaminfeuer vorstellen kann, auch wenn Fred Vargas in ihrer engagierten Kampfschrift "Klimawandel - Ein Appell" gerade diese Feuer vermeiden will, in ihren Texten glimmen und flammen sie und spenden Sehnsuchtswärme. Es geht um diese Orte, die Rückzüge bieten. In "Die Nacht des Zorns" ist es in der Normandie das Haus von Léo, Gräfin von Ordebec, "[d]ie einen alten, verfallenen Hof bewohnte." Hier gibt es eine dicke Suppe in vollen Löffeln und Tabakkrümel, die auf den Boden gespuckt werden. Das Bett wird nicht orthopädischer Verkaufsnorm gerecht, die Kuhle in der alten Matratze verspricht Adamsberg aber einen herrlichen Schlaf. Zuflucht findet Adamsberg dann im oben erwähnten "Der vierzehnte Stein" bei Clémentine: "In einem Glücksgefühl klopfte er an die Holztür, hoffte, daß die Großmutter auch wirklich zu Hause wäre […]. Der kleine Wohnraum, vollgestopft mit abgenutzten geblümten Sesseln, wurde nur durch einen Kamin beheizt. Im übrigen Haus gab es zwei Holzöfen. Die Temperatur im Raum lag nicht über fünfzehn Grad. Adamsberg deckte den Tisch, während Clémentine das Feuer wieder anfachte."

Hier tritt die Wende im Begreifen um das Mah-Jongg-Spiel dieses Romans ein. Und um einen solchen Zufluchtsort ging es mir in der Baracke in der Rue Chasle des Krimis "Die schöne Diva von Saint-Jacques", in der die Historiker-Freaks der drei Evangelisten, wie Marcs Onkel sie nennt, sich ein Überleben im Schreiben jenseits der Rentabilität einrichten. Hier werden Sätze geäußert wie: "Scheiße oder Größe, aber kein Kompromiss. Keinen goldenen Mittelweg. Auf dem goldenen Mittelweg verliere ich alle meine Möglichkeiten und bin über mich selbst erschüttert." Die Ordnung des Hauses muss von den vier Bewohnern respektiert werden, die Ordnung vier schmaler Geschosse, also Etagen: "Wir können es nicht auf den Kopf stellen," stellt Marc fest. Dann wird ein Feuer gemacht und es lodert immer wieder und wärmt und führt zu weiteren Weisheiten, die Fred Vargas zum Rückzug, zum Refugium anbietet: "Es gibt keine übleren Arschlöcher als Männer, die immer Herr der Lage sind!"

Das Mah-Jongg-Spiel und die Gebäude schienen - wie gesagt - zwei unvereinbare Ideen. Ich nahm noch einmal Agatha Christies 16. Kapitel zur Hand: "'Very cold evening, eh, Sheppard?' said Colonel Carter, standing with his back to the fire ..." Ich kenne diese wärmenden Feuer, meine wichtigsten sind die zuhause, die in Gurtis, die im Cilento, die im Donnegal und die von Bunny in "Joyce's Bar" in Cleggan, die es dort einmal gab.

(c) Google Earth - siehe jeweils Bildränder unten rechts.

(c) Stefan Scheffler - wichtige Feuer.

Schnipsel 225:

(c) Stefan Scheffler: Sprachwächter (im Hintergrund).

"Als wenn das auf Namen ruhte, / Was sich schweigend nur entfaltet …", dieses Goethe Zitat habe ich sicherlich bereits an anderer Stelle erwähnt, da es zum Schatz meiner erworbenen Denkreflexe gehört. Die Auslöseimpulse können vielfältig sein, meistens wäre ein Weghören ebenfalls eine angemessene Reaktion, zumeist wenn Abgedroschenes oder Ausgelutschtes auf dem Diätplan halbherziger Mitteilungsabsicht stehen. Es gibt wenige Bücher, die ich respektlos behandelt habe, aber einmal musste eine moderne Didaktik im Neu-Didaktik-Leersprech eine schnelle Reise aus dem Fenster antreten, um hinter nahen Zäunen fremder Grundstücke zu landen … glücklicherweise haben mich nie jemals Nachbarn der engen Gärten von nebenan auf ein nächtlich verunglücktes Buch angesprochen, es könnte sonstwo gelandet sein.

Auf den letzten freien Seiten von Paul Austers "4 3 2 1" fanden sich ein paar Stichworte, die ich irgendwann einmal überdenken wollte. Es ist wie eine Art liegen gebliebener Idee, die sich erneut trotzig weigert, in eine klare Gedankenfolge eingefügt zu werden. Vielleicht wird am Ende niemand den Bruch in der Logik merken, ich kenne ihn jetzt schon. Hier trotzdem mein trotziger Versuch, die Idee in Worte zu fassen.

In den Varianten der Charakterzeichnung von Archibald Ferguson entwickelt sich in ihm eine Neigung zum Schreiben. In 1 nimmt Ferguson den Weg über das journalistische Schreiben, seine erste Chance erhält er im Genre der Sportberichterstattung. Er gibt sich Mühe und findet Ausdrucksstärke z.B. in einer Formulierung des "unentschlossenen Kolibris". Sein Chef muss in der Rolle des Grantlers bleiben, er erkennt das Gütepotential seines jungen Neulings, setzt aber gnadenlos den streichenden Blaustift an, um Fergusons Artikel zurechtzustutzen, damit er der gängigen Leseerwartung an einen Baseball-Bericht den Käufern der Lokalpresse leicht verdaulich vorgesetzt werden kann. Auch weitere Male wird der Chef den "schwülstigen Stil" bemängeln und Ferguson zum Rapport antreten lassen. Zwei Randbemerkungen habe ich neben diese Stelle geschrieben: "Manieriertheit" und "Barock".

Mehr Glück hat Ferguson 4 mit der Rückmeldung der strengen Englischlehrerin Mrs. Baldwin. Nach hartem Gericht durch Rotstift und Stilkritik - inklusive des fairen Hinweises auf die künstlerische Freiheit (meine Randbemerkung: "poetic licence") - stellt sie ihre ernst gemeinte Frage: Sie will wissen, was sich der Neuntklässler bei seiner Geschichte gedacht habe. Die Absicht des jungen Autors ist überraschend und geht weit über das Interpretationsvermögen des Lesers bzw. auch hier der Leserin Mrs. Baldwin hinaus. Ferguson hat, glaube ich, ihre Mühe geschätzt, die sie sich mit seiner Geschichte gemacht hat. Ich schätze an ihr, dass sie von ihrer Meinung und ihrer Kritik nicht abweicht, und trotzdem das Potential Fergusons erkennt. Er solle weiterschreiben: "Unerschrocken sein - viel lesen - viel schreiben - wenig veröffentlichen - Distanz halten zu den Kleingeistern - und nichts fürchten."

Ich respektiere beide Kritiken, die des Leiters des Sportressorts und die der Lehrerin. Selbst wenn der Chef des Sportressorts seine Rolle zelebriert und etwas unaufrichtig ist, er hat genau wie die wertschätzende Lehrerin sich der Mühe eines genauen Lesens ausgesetzt. Die jeweiligen strengen Korrekturstifte ob blau oder rot sind Ausdruck von einer ernsthaften Auseinandersetzung und von Mühe.

Professor Alfons Glück wies uns darauf hin, dass häufig, wenn in der Auseinandersetzung mit Franz Kafka eine eigene, klare Auseinandersetzung fehlte, der Begriff des "Kafkaesken" bemüht werde. Ein Denkreflex der mühelosen Kategorisierung, die Belesenheit und akademische Schlauheit imponierend vortäuscht, dennoch einer selbst erarbeiteten eigenen Position und damit Klarheit häufig ausweicht. Solche imponierenden Sprachreflexe verstecken sich meiner Meinung auch hinter den gängigen Schubladen, die die Beschriftung "Manieriertheit" und "Barock" tragen. In einer Lesung konfrontierte ein Herr im Jackett der Autorin Raphaela Edelbauer mit einem dieser Begriffe, ich hatte das Gefühl, er musste etwas sagen, weil er glaubte, dass man von ihm erwartete, dass er etwas sagt. Kurze Zeit später schlug das schmerzhafte Wort "kafkaesk" im Raum ein. Während Salman Rushdie in einer Lesung sein Publikum mit der Fabulierfreude um viele Varianten der Geräusche des Schnarchens begeisterte, fehlte "zeitgleich" (im TV lief zur Zeit der Lesung eine Aufzeichnung) einem Moderator einer Talkshow die Zeit, sich dem Gesprächspartner auf Augenhöhe vorbereitet zu nähern, es fiel ein sehr verwaschener Hinweis auf seine "barocke Formulierkunst" oder so ähnlich. (Der Moderator ist sonst oft gut, wenn er auf seinem sicheren Terrain ist und im mutigen Angriffsmodus, meine Kritik soll nicht seine Fähigkeiten herabwürdigen.) Manchmal fehlt uns die Zeit, zur Sprachgenauigkeit. Das ist verzeihlich. Schlimmer finde ich, wenn in einer scheinbar etablierten Instanzen-Hierarchie eine leichtfertige Kritik Menschen ihre mit Mühe gewählte Sprache zu rauben versucht. Der Versuch, jemandem die Sprache zu nehmen, ist verwerflich. Leere Hinweise auf Manieriertheit, Barockheit oder so [sic!] verbieten sich, wenn hinter der Sprache eine ernstgemeinte Absicht mit Mühe verfolgt wurde. Mir (und ihren Schülerinnen und Schülern) wollte mal eine Lehrerin erzählen, dass man Farben nicht steigern könne, mit welcher Verarmung hätten die Beschreibungen der Farbe des Grases Schottlands auskommen müssen. Mir wollte mal eine Lehrerin erzählen, dass sie darum kämpfe, dass es ein Fehler sei, Sätze ohne Verb zu schreiben und mit einem Punkt zu beenden. Inversionen und Ellipsen tragen Bedeutung, sind Ausdruck der Ökonomie, Denkgeschwindigkeit oder ungewollte Leckerbissen klugen Ausdrucks auch jenseits der Notwendigkeiten teurer telegrafischer Übermittlungen von einst und ehedem. Immer wieder freue ich mittlerweile, wenn ich einen unvollständigen Satz mit einem vehement gesetzten Punkt am Ende finde. Ferguson 4 trifft auf einen Collegelehrer Prof. Nagle, der ihm sagt: "Sie dürfen mir jetzt aber nicht verstummen, Ferguson."

Der Bruch meiner Argumentation? Ich habe der obig erwähnten Worthülsen-Didaktik vielleicht nicht genügend Chancen eingeräumt, bevor ich sie im hohen Bogen in einen der vielen Nachbarsgärten warf. Sie war bunt und hatte viele Kästen von kompetenten Merksprüchen und kupfrigen Zitaten im modernen Layout. Ein weiterer Bruch, dieser Übergang: Übrigens gibt es einen schönen Verriss einer Rezensentin des "Independent" zur Fabulierexplosion bei Salman Rushdie, wenn es um das Schnarchen geht: "All which feels exhausting, especially in the overwritten first half [of the book]." In der Lesung in Hamburg kam die Passage gut an: "Die Musik der amerikanischen Nase ist etwas, das einen vor Ehrfurcht erschaudern lässt." Was folgt, hat mit Barock nichts zu tun. Nichts! Das Zitat von Goethe passt nicht. Der Text enthält Wortwiederholungen und ist mit Mühe stilistisch unsauber und scheinbar ungewollt unausgegoren.

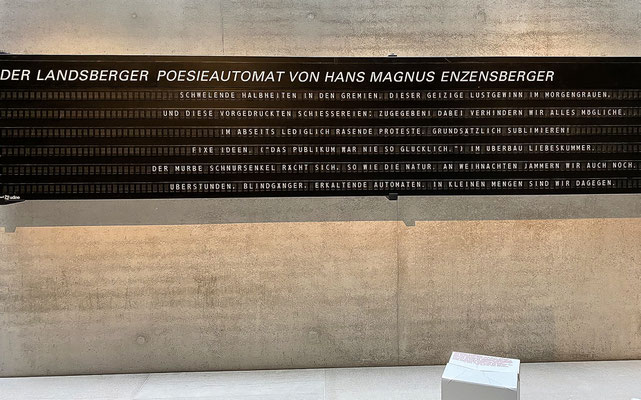

Fotos: (c) Stefan Scheffler: Der Landsberger Poesieautomat von Hans Magnus Enzensberger im Literaturarchiv Marbach mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung. Für den Fall, das wir Sprache nicht mehr selbst hinbekommen klug konstruiert.

Schnipsel 226: Aporia

Aporia

Am Grund zeichnet

der Sand

die Wellen des Sees

nach und

lädt dazu ein, sich

Gedanken

über den Wind zu

machen.

(c) Stefan Scheffler, März 2023